Сетевая публикация не вполне совпадает с бумажной. В книге несколько блоков воспоминаний, обладающих сквозными примечаниями, поскольку сетевая публикация является только частью книги, то нумерация примечаний не совпадает с оригинальной, номер примечания в бумажной публикации указан в тексте в скобках.

Конарщик Юстыньян Ручиньский и его воспоминания о сибирской ссылке

В российской исторической ментальности польская политическая ссылка первой половины XIX в. обыкновенно связывается с участниками польского Ноябрьского (1830–1831 гг.) национально-освободительного восстания. Что касается каких-либо иных польских освободительных движений и организаций той же эпохи и ссылки их участников в Сибирь, то сколько-нибудь определенное представление о таковых практически отсутствует не только у большинства российской читающей публики, но даже и у профессиональных историков. Красноречивым подтверждением сказанного может служить уже называвшаяся нами в другом разделе книги многотомная «История Сибири» — самый крупный и в советский период авторитетный коллективный труд по данной теме, где в соответствующем хронологическому периоду томе из польских политссыльных фигурируют (да и то представлены чрезвычайно кратко) исключительно повстанцы 1830 г.1

Читатель, уже успевший познакомиться с первым разделом антологии польской мемуаристики — записками В. Мигурского и драматичной судьбой супружеской четы Мигурских, вероятно, обратил внимание, что мотивом высылки В. Мигурского явилась его принадлежность к так называемым заливщикам — эмиссарам из «экспедиции Ю. Заливского» 1833 г. Если начать отсчет этапов политических репрессий царизма против участников польского национально-освободительного движения первой половины XIX в. от эпохи, представленной вниманию читателя фигурой В. Мигурского, то Юстыньян Ручиньский относится уже к следующему этапу и представляет в данной антологии уже иную польскую конспиративную патриотическую организацию. Эта принадлежность мемуариста, вне всякого сомнения, хорошо осознавалась как им самим, так и его современниками. Об этом наглядно свидетельствует уже заглавие публикуемых ниже воспоминаний Ручиньского, ибо в самое начало его оказывается вынесен термин «конарщик».

Совершенно не случайно тот же термин использован и нами — в заглавии данного предисловия — в качестве существеннейшей характеристики Ю. Ручиньского. На наш взгляд, этот термин не просто отражает органическую связь мемуариста с историей одного из значительных разделов польского общественно-освободительного движения, он принципиально важен для адекватного постижения миропонимания и психологической атмосферы, свойственных данному мемуаристу и отразившихся в известной мере в его произведении. Поскольку же слово «конарщик» в русском обиходе неизвестно подавляющему большинству, кроме немногочисленных специалистов, необходимо пояснить, что оно означает как по буквальной своей этимологии, так и по более широкому ассоциативному ряду исторических фактов и событий, оказывающихся с ним в непосредственной связи.

Название «конарщик» закрепилось за участниками существовавших на землях Украины, Литвы и Белоруссии отделений тайной демократической организации «Содружество польского народа». Образовано оно было от имени основателя последних, выдающегося деятеля польского освободительного движения Шимона Конарского (родился в 1808 г.— расстрелян 27 февраля 1839 г. по приговору царского суда в Вильно (современный Вильнюс). Ш. Конарский являлся участником Ноябрьского польского восстания 1830–1831 гг., после подавления которого эмигрировал во Францию. Там он проявил себя как активный деятель карбонарского движения. Среди прочего Конарский участвовал в уже упоминавшийся «экспедиции Заливского» 1833 г.— неудавшейся попытке возобновления восстания в польских землях2, революционном походе итальянских карбонариев в Савойю в январе 1834 г., был одним из создателей организации «Молодая Польша», образованной в качестве федеративной части руководимого Дж. Мадзини тайного международного союза революционно-демократических организаций, известного под названием «Молодая Европа».

В качестве эмиссара «Молодой Польши» Ш. Конарский в 1835 г. (выражаясь словами из примечания о нем и о его организации, сделанного к польскому изданию воспоминаний Ю. Ручиньского)3 «взял на себя миссию политического агента и тайно прибыл в страну (то есть в пределах бывшей Речи Посполитой. — Б. Ш.) с целью пропагандирования, насаждения и распространения обширного объединения на началах, обдуманных и разработанных эмиграцией». В соответствии со своими весьма радикальными воззрениями он намечал далеко идущий план действий по объединению всех демократических союзов и распространению расширенной таким образом организации на всю Польшу. Кроме того, им задумывались привлечение людей к революционно-освободительной деятельности, сбор оружия, а также (проект, даже в среде конспираторов наталкивавшийся на далеко не однозначное к нему отношение) выявление сведений о собственности и доходах имущих слоев польского общества, с тем чтобы все средства, которые бы превышали суммы, признанные (по им же предложенному расчетному критерию) максимально допустимыми, конфисковать на дело революции.

Тайная демократическая освободительная организация «Содружество польского народа» (далее сокращенно именуется нами СПН. — Б. Ш.) была основана в феврале 1835 г. (в июле того же года был подписан ее устав) и действовала в обстановке конспирации на землях расчлененной Польши. Центр ее находился в Кракове — на территории самоуправляющейся так называемой Краковской Республики, окруженной территориями галицийской Польши, относившимися в ту пору к владениям Австрийской империи. Среди основных ее создателей и руководителей следует назвать повстанца 1830–1831 гг., конспиративного деятеля польского освободительного движения, одновременно являвшегося видным поэтом революционно-демократического течения в литературе Северына Гощыньского, а также трех эмиссаров «Молодой Польши» — братьев Адольфа и Леона Залеских и Шимона Конарского.

По прибытии в Краков Ш. Конарский достаточно быстро сумел преодолеть обнаружившиеся идеологические разногласия с прежним руководством номинально уже оформившейся структуры СПН и сделался автором ее устава, в который заложил принципы, удовлетворившие всех участников этой организации. Устав включал в себя свыше 70 статей и исходил из аналогичного же документа «Молодой Польши». Главное его кредо нашло выражение в шести постулатах (забегая вперед, заметим, что как раз эти положения оказались и в основе программы отделений СПН, создававшихся позднее Конарским на землях бывшей Речи Посполитой в составе Российской империи), которые призывали: 1) сохранить национальность, 2) пробудить дух самоотверженности, 3) распространять просвещение, 4) исправлять нравы, 5) готовить аграрное население в качестве будущих защитников отечества и праведных граждан, 6) опровергать ложные мнения. В качестве цели устав определял «не только отвоевание Польши из-под чужого насилия, но кроме того омоложение... нации», результатом которого должно было стать всеобщее равенство. Эта задача объявлялась обязанностью и призванием не только отдельных людей, но и всего народа. В данной связи подчеркивалось, что подобное призвание человека и народа находится в неразрывном единстве с призванием всего человечества, ибо «люди всех стран являются между собой братьями... рассматриваемые как семья великого единого братства должны оказывать взаимную помощь в обретении и защите общей свободы. Человек, семья, каста, народ, наконец, желающий угнетать другой народ, становится врагом всех народов, то есть всего человеческого сообщества и как таковой союзными народами должен быть рассматриваем и преследуем»4. Таким образом, квинтэссенция цели, выдвигавшейся СПН, заключалась в воссоздании целостной независимой Польши, в государственном устройстве которой полностью ликвидировались бы феодальные устои в пользу принципов всевластия народа. Отсюда и происходит название этой организации.

Ш. Конарский, начав свою эмиссарскую деятельность в Кракове, затем нелегально перебрался на территорию западных губерний Российской империи. Именно здесь, в регионах Украины, Белоруссии и Литвы, его конспиративная деятельность достигла апогея. Указанный регион благодаря неукротимым энергии и решительности Конарского в относительно короткое время оказался покрыт сетью тайных ячеек Содружества. Здесь же необходимо заметить, что первоосновой создававшихся отделений организации Конарского на Украине (преимущественно на Волыни) послужила несколько ранее возникшая там структура так называемого Филодемического общества, руководимого незаурядным деятелем местной либерально-патриотической польской шляхты Каспером Машковским. Имя его еще встретится читателю на страницах воспоминаний Ручиньского. Подобно едва ли не большинству упоминаемых в мемуарах его сотоварищей-конарщиков (в дальнейшем, как и он, оказавшихся в сибирской ссылке), он и сам вошел в СПН через организацию Машковского. В связи со сказанным приходится несколько подробнее остановиться на характеристике таковой.

Филодемическое общество складывалось из средней и мелкой польской шляхты волынского региона Украины. Читающему эти строки следует напомнить, что речь идет о территориях, всего лишь за 30 лет до этого перешедших из польсколитовской государственности под российское управление, где польское господствующее сословие сохраняло сильные идейные позиции и соответствующую традиционную национально-государственную ментальность. Актив общества был представлен плеядой польской шляхетской интеллигенции, людей в большинстве своем молодых (в среднем их возраст был около 30 лет), обладавших прекрасным образованием и очевидной незаурядностью. Все они практически являли собою яркие индивидуальности, и это стало весьма наглядно уже в период их ссылки в Сибирь.

Взгляды участников этой организации были, в сущности, достаточно радикальны, хотя ряд из них, включая и самого Машковского, довольно резко отзывался о демократии в том виде, в каком она им представлялась. При этом их программа носила сентиментально-моралистскую окраску, взывала к шляхте «сблизиться сердцем и умом с униженной, но в действительности самой достойной уважения и многочисленной частью польского народа» — крестьянством. Среди прочего в программе предлагалось: «удачно нацеленной на понимание крестьянина беседой создать у него убеждения, какими сами проникнуты; доказать ему словом и делом, что видим в нем равного нам человека, брата, сына будущей отчизны, что стремимся к общему и высшему счастью на земле, к общей для всех нас свободе». «Убедим же его, — говорилось там, — что мы предали вечному забвению и отвращению предрассудки, которые клеймили земледельца позорной печатью неволи... что, признавая в этом несправедливость, отрекаемся от нее и хотим ее ликвидировать и что только теперешнее правительство составляет препятствие нашему стремлению»5. Нельзя не признать, что сами по себе все перечисленные обращения к господствующему польскому сословию, хотя и утопичные на практике, несли в себе позитивный идейный заряд.

Появление Ш. Конарского на Волыни и его стремление создать там отделение СПН на базе Филодемического общества не означало автоматического присоединения последнего к СПН. В идеологиях обеих названных организаций имелись определенные различия, а тактика «осторожных действий», характерная для общества Машковского, естественно, обнаруживалась в неприятии и резкой критике им «чрезмерного, безрассудного» (по меркам его участников) радикализма и энтузиазма Конарского6. Ради достижения поставленной цели Конарскому пришлось пойти на компромисс, сочетая в выработанной совместной программе позиции обеих сторон. Приводившиеся уже постулаты Филодемического общества были в ней дополнены рядом иных требований, также признанных руководством общества и для тогдашней расчлененной Польши весьма актуальных: республиканское государственное устройство в будущем, расчет на собственные национальные силы, а не на чужеземные правительства, отказ от ориентации лишь на элитарные магнатские слои общества. Прежнее название общества было сменено на СПН, а несколько позднее было утверждено и изменение прежнего его лозунга «Вера, Надежда, Любовь» на «Свобода, Равенство, Братство».

Ради достижения поставленной цели Конарскому пришлось пойти на компромисс, сочетая в выработанной совместной программе позиции обеих сторон. Приводившиеся уже постулаты Филодемического общества были в ней дополнены рядом иных требований, также признанных руководством общества и для тогдашней расчлененной Польши весьма актуальных: республиканское государственное устройство в будущем, расчет на собственные национальные силы, а не на чужеземные правительства, отказ от ориентации лишь на элитарные магнатские слои общества. Прежнее название общества было сменено на СПН, а несколько позднее было утверждено и изменение прежнего его лозунга «Вера, Надежда, Любовь» на «Свобода, Равенство, Братство».

Краткое знакомство с общественно-политической средой, в которой происходила деятельность нашего мемуариста, в конце концов приведшая его в сибирскую ссылку, безусловно предполагает и взаимосвязанное с этим конкретное представление о самой его личности. Сразу же заметим, что персоналия Ю. Ручиньского изучена далеко не исчерпывающе даже в польской специальной литературе, в связи с чем в целом ряде аспектов его биографии обнаруживаются белые пятна. Собственно, лишь в самые последние годы, благодаря двум работам известного польского историка, профессора Викторьи Сьливовской, отчасти дополненным рядом иных публикаций, в том числе и отечественных авторов, было положено начало специальному изучению этой темы7. Ниже мы попытаемся представить аналитичный синтез основных материалов о Юстыньяне Ручиньском, первый по указанной теме в существующих на русском языке изданиях.

Будущий ссыльный конарщик родился в 1810 г. на Волыни в семье польского шляхтича-землевладельца. Первоначальное образование он получил дома, а затем учился в знаменитом лицее г. Кременца, широко известном в пору его юности как образцовое учебное заведение и обеспечивавшем весьма высокий уровень обучения целому поколению польской молодежи — как шляхетского происхождения, так и выходцам из других социальных слоев8. Завершить там образование Ручиньскому не довелось. Он был «вызван домой для ухода за больной матерью», а затем занялся хозяйственной деятельностью в деревне, порученной ему отцом9. Сказанное отнюдь не следует понимать таким образом, будто бы Ручиньский остался недоучкой.Об обратном свидетельствуют и последующая его деятельность (в частности, издатели его воспоминаний рассказывают, что он перебрался в Житомир «для административно-правовой практики, которая тогда, наравне с сельским хозяйством, входила в состав обычных занятий шляхты»10), и оставленные им мемуары.

Наконец, сохранилась весьма красноречивая оценка, данная Ю. Ручиньскому его современником Николаем Мамаевым — русским офицером, волею обстоятельств познакомившимся с ним в пору пребывания в Житомире на службе в должности адъютанта волынского губернатора и по той же причине соприкоснувшимся с процессом следствия и суда по делу организации Конарского. Человек этот, среди прочего обладавший (в данном случае важно специально подчеркнуть это) прекрасной университетской подготовкой, много лет спустя в своих воспоминаниях характеризовал нашего мемуариста как «молодого человека светлого, блестящего ума, милого, любезного, прекрасно образованного, отличного музыканта, страстного в душе; личность самую симпатичную». Сходство возраста (разница всего в два года), «одинаковая жажда познаний, моя квартира в доме его тестя, все это сблизило нас, — указывает Н. Мамаев, — а превосходство его воспитания, его начитанность, многосторонность сведений вынуждали меня искать и дорожить его обществом11.

В то же время, по словам издателей воспоминаний Ручиньского, мемуарист сохранил «горькое воспоминание о домашнем и школьном обучении. Сетовал на то, что не было оно приспособлено ни к возрасту, ни к развитию ребенка, и потому чрезмерно перегружало его ум, а также страдало излишней энциклопедичностью, не дающей никакой специальности, которая позволила бы в дальнейшей жизни осуществлять какое-либо занятие с удовлетворяющим сознанием досконального владения этим предметом». «Может быть, так и было, — отмечают далее издатели, — однако Ручинский не менее определенно признавал, что то гражданское чувство, та чуткость к общественным потребностям, недостаткам и нуждам, которые его не оставили до смерти, имели свой исток в той духовной атмосфере, которая окружала кременецкую молодежь под здоровым веянием ученого, гражданина, куратора школ Чацкого и граждан профессуры»12.

В последующей биографической канве Ю. Ручиньского обнаруживаются существенные пробелы, на которые уже обратили внимание специалисты. Так, профессор В. Сьливовская прямо указывает, что имя нашего мемуариста, с одной стороны, отмечается практически всеми авторами работ, посвященных Ш. Конарскому, но с другой — никому из них не удалось точно установить его роль в этой конспирации. Поиски В. Сьливовской в архивах (в том числе в оригинальных документах следствия, проводившегося в Киеве по делу организации СПН) позволили лишь установить, что Ручиньский, по собственным его показаниям, лично познакомился с Ш. Конарским, принял его у себя в доме и получил от него программу СПН, ознакомившись с которой вступил в эту конспиративную организацию. Кроме того, он активно содействовал вербовке новых членов в СПН, а также посредничал в тайной доставке из-за границы запрещенных изданий. В результате исследовательница биографии этого конарщика приходит к однозначному заключению, что он «не выполнял в тайной организации никаких функций»13. Однако все отмеченное не помешало властям предержащим усмотреть в Ручиньском одну из ключевых фигур в руководящем составе конарщиков. Уже упомянутый выше царский офицер Мамаев писал в своих воспоминаниях, что Ручиньский был «одним из самых деятельных членов общества Конарского, даже чем-то в роде секретаря»14.

В СПН Ручиньский оказался вовлечен через среду Филодемического общества, с которым находился в контакте несколько ранее, примерно с 1835 г. Характерное и достаточно примечательное описание дается по этому поводу издателями его воспоминаний. Среди прочего сообщается, что оказавшийся в собственной деревне Юстыньян, наряду с хозяйственными заботами, вел «обычную в ту пору для молодого шляхтича легкую, веселую, светскую жизнь. Хотя ум его впоследствии посерьезнел, а условия жизни совершенно изменились, сохранил он до глубокой старости черты, характеризующие тогдашнего сельского шляхтича, веселость и остроумие, приветливость, охоту к проказам».

Серьезнейший «переворот в сознании и стремлениях будущего мемуариста произошел с момента, когда он вступил в союз молодежи... который останется в истории под названием союза Конарского, хотя эмиграционный эмиссар Шимон Конарский столкнулся с союзом уже существующим и разветвленным по целому краю и только придал ему более революционные черты, направил его на путь более подвижный, а будучи выслеживаем правительством и в конце концов схвачен, сделался невольной и невинной причиной открытия всего союза и вылавливания его участников. Судьба эта встретила Ручиньского уже в Житомире...»15.

4 мая 1838 г. Юстыньян Ручиньский женился на дочери адвоката Игнацы Миллера, Луцье. Эту молодую женщину (в момент вступления в брак ей было 20 лет), которая сыграла огромную роль в последующей жизни мемуариста, отличали замечательные черты характера: большая твердость духа, энергичность и предприимчивость. Одарена она была и многими талантами: прекрасно писала, играла на рояле, рисовала. Из перечисленных ее дарований особенно выделялось музыкальное, определившее профессиональную карьеру Л. Ручиньской как незаурядной пианистки, композитора и музыкального педагога16.

По истечении немногим более четырех месяцев после женитьбы Ю. Ручиньский оказался арестован (22 сентября 1838 г.) и препровожден для следствия в Киевскую крепость. С этого начались долгие перипетии, приведшие его в сибирское изгнание. Как известно, последним Ручиньскому, подобно большинству его сотоварищей-конарщиков, был заменен первоначальный приговор — смертная казнь. Все последующее описано в мемуарах с той или иной степенью подробности, и мы не станем пересказывать непосредственное их содержание. Отметим лишь, что во многом участь нашего ссыльного конарщика-мемуариста сложилась относительно сносно и к нему в достаточно обозримые сроки был применен целый ряд поэтапных смягчений того осуждения на 20 лет каторжных работ, что было вынесено в начале ссылки. Это стало возможным благодаря неустанной самоотверженной борьбе его жены с влиятельным чиновным аппаратом за спасение близкого человека (видимо, под ее влиянием в этот процесс включались и высокие связи более широкого родственного окружения). В этом неравном состязании приходилось мириться с безнравственностью и корыстолюбием власть имущих. Особенно откровенным взяточничеством за послабления политссыльным отличился клеврет всесильного генерал-губернатора Д. Г. Бибикова И. Писарев, которому Л. Ручиньская была вынуждена заплатить за облегчение участи своего супруга, о чем последний прямо свидетельствует сам.

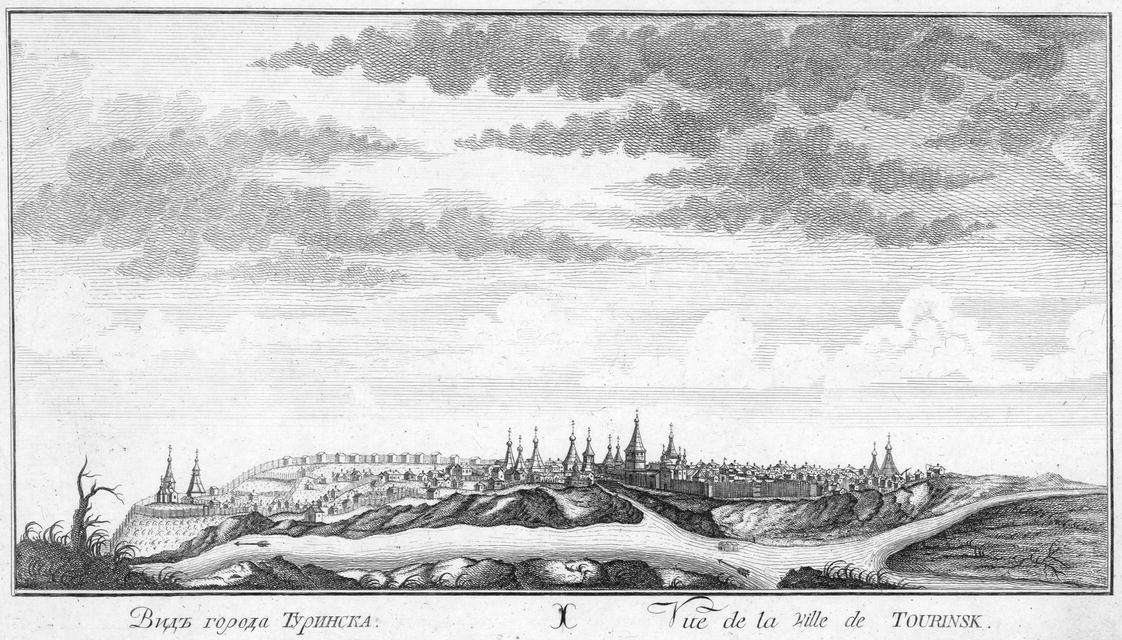

По выражению В. Сьливовской, знакомившейся с сохранившимися документальными архивными свидетельствами непрекращавшихся ходатайств Луцьи Ручиньской за мужа перед властями, она «сумела сдвинуть небо и землю, чтобы облегчить долю мужа»17, а затем и сама соединилась с ним на границе Сибири и Урала — в уездном городке Тобольской губернии Туринске. Ю. Ручиньский в мемуарах неоднократно касается как данного, так и других обстоятельств, связанных с его женой. При этом нельзя не заметить, что наряду с отдельными выразительно описанными мемуаристом эпизодами жизни в Туринске после прибытия туда его жены иные факты упомянуты им совершенно скупо. К числу последних относится, например, проблема трудного материального положения Ручиньских в туринский период ссылки (как выясняется, значительную лепту в разрешение такового вносила Л. Ручиньская своим преподавательским трудом), явно скудные данные о которой в рассматриваемых мемуарах могут быть существенно дополнены по другим выявленным документальным источникам18.

Таким образом, перед читателем разворачивается еще один историко-тематический фрагмент, как бы органически продолжающий (вслед за трагичной фигурой Альбины Мигурской), но уже на примере женской натуры абсолютно иного склада, историю судеб жен польских политических ссыльных в Сибири. Эта история, в свою очередь, естественно перекликается с эпопеей их декабристских предшественниц. Однако в отличие от последней она в отечественной исторической литературе вплоть до настоящего времени почти не освещена и соответственно воспринимается широкой российской читательской общественностью как совершенно от нее обособленная тема из эпохи сибирской политссылки поляков первой половины XIX в., словно бы и не имевшая никаких примечательных фактических сибирско-польских параллелей того же самого периода. Между тем мемуарист на страницах своей книги не единожды сообщает о декабристах в сибирской ссылке: со многими ему довелось непосредственно встречаться, знакомиться и общаться; с некоторыми же у супругов Ручиньских завязалась настоящая многолетняя дружба.

Переходя далее к собственно характеристике самих воспоминаний Ю. Ручиньского, необходимо сразу же подчеркнуть, что этот неординарный исторический источник не ограничивается уже отмеченными тематическими направлениями. В действительности его содержание значительно шире и разнообразнее. Читатель найдет в нем и конкретные данные о том, как в конце 30-х гг. XIX в. осуществлялось этапирование политических ссыльных поляков, и уникальное описание уклада их жизни во время отбывания каторги в Забайкалье, на Нерчинских заводах (включая изложение устава так называемого Огула (Сообщества) польских политссыльных, разработанного в подневольных условиях и содержащего неукоснительные правила поведения в организованной ими совместной коммуне)19, и примеры повседневных взаимоотношений поляков с сибиряками, вклада первых в местное просвещение, культуру, хозяйство и многое другое.

В современной польской исследовательской литературе воспоминания Ю. Ручиньского уже оказались определены как «архиинтересный документ эпохи, представляющий сегодня большую библиографическую редкость (и это говорится даже в самой Польше! — Б. Ш.), заслуживающий старательно подготовленного переиздания»20. Едва ли следует дополнять приведенную цитату какими-то специальными аргументами, чтобы подтвердить «архинеобходимость» и важность введения данного мемуарного документа в научно-культурный обиход сибирского региона и России в целом. Настоящее издание как раз и призвано сделать это21.

Перед тем как читатель сможет обратиться к непосредственному знакомству с воспоминаниями Ю. Ручиньского, задержим его внимание на ряде моментов, относящихся к источниковедческому анализу публикуемого текста. Ведь и для широкого читателя, интересующегося историей, совсем не безразлично, насколько можно доверять представленному в книге мемуарному материалу, что в нем вполне достоверно, а что следует воспринимать критически. На эти общие вопросы в значительной мере должны помочь ответить наши пояснения к отдельным местам мемуарного текста (см. комментарий к последнему). Однако необходимо сделать и несколько замечаний в целом по поводу публикуемых ниже воспоминаний.

Мемуары Юстыньяна Ручиньского по своему характеру относятся к отчетливому типу ретроспективных источников. Они писались автором на склоне лет, по прошествии 40 лет от начала того периода его жизни, о котором ведется рассказ в книге. Сравнительно точную хронологию создания мемуаров позволяет определить дата, проставленная в их конце: «18 декабря 1878 г.». По всей вероятности, эта дата должна указывать на конкретный момент завершения работы мемуариста над всей книгой, но можно лишь догадываться, сколько всего времени она писалась.

В оригинальном заглавии мемуарной книги Ручиньского также присутствует элемент хронологической условности. Обозначенные в нем даты «1838–1878» не вполне соответствуют конкретной периодизации содержания воспоминаний, где наибольшее внимание уделено времени пребывания автора в сибирской ссылке, а затем — ссылке и поселению в европейской части России. Важно в данном случае принять во внимание, что последний пункт принудительного жительства в России, Калугу, Ручиньский покинул в конце 1853 г. На все последующие жизненные перипетии Ручиньским отведено в тексте мемуаров менее трех страниц. В сущности, это уже не воспоминания, а скорее краткая ретроспективная справка о некоторых фактах из позднейшего раздела биографий самого мемуариста и некоторых близких ему лиц. Автору этого предисловия представляется вполне возможным предположить, что 1878 г. совершенно не случайно указан как время создания рассматриваемых воспоминаний. Тем самым конарщик Ю. Ручиньский своеобразно отметил памятное ему 40-летие расправы с организацией СПН, положившей начало ссылке товарищей и собственной его одиссее ссыльного, вместившей около десятка лет, проведенных в различных частях Сибири и Приуралья, а затем и последующее пятилетнее пребывание на поселении в России.

Как и любому типичному мемуарному источнику, воспоминаниям Ю. Ручиньского объективно не могут не быть присущи некоторые слабые стороны: пробелы и недостаточная точность фактических данных, забытых за давностью лет либо же искаженных под воздействием каких-то внешних факторов. Это общие негативные аспекты, достаточно характерные для подобного типа ретроспективных исторических источников. Однако в пользу того, что воспоминания Ручиньского если и грешат такого рода недочетами, то в самой минимальной степени, говорит целый ряд убедительных доводов.

Во-первых, легко удостовериться, что в самых разнообразных сообщаемых в воспоминаниях сведениях (из числа поддающихся проверке) память в целом почти не подводит автора, который в момент написания был уже пожилым (67 лет) человеком, но еще не глубоким старцем.

Во-вторых, сам мемуарист засвидетельствовал, что в отдельных своих конкретных описаниях он опирался на сохраненные им письма жены, по которым последовательно сверял необходимые подробности22. В связи с этим вторым обстоятельством следует заметить, что автору настоящего предисловия посчастливилось обнаружить в рукописном собрании Польской библиотеки в Париже оригиналы двух писем супругов Ручиньских периода пребывания их в изгнании в Туринске23. К конкретному содержанию этих эпистолярных источников мы еще вернемся в ходе непосредственного комментирования текста воспоминаний Ю. Ручиньского. Сама же по себе указанная находка позволяет предположить, что мемуарное наследие этой семьи, вполне вероятно, в дальнейшем будет пополнено и другими сохранившимися его источниковыми составляющими. Тем самым в распоряжении будущих исследователей может постепенно оказаться весьма достоверная документальная основа для анализа этих воспоминаний.

В-третьих, польские издатели воспоминаний Ручиньского в своем предисловии к ним, представляя читателю мемуариста, к тому времени уже покойного, сообщали, в частности, о его «записной книжке, в которую он заносил как впечатления текущего времени, так и памятные свидетельства прошлого»24. Следовательно, автор воспоминаний писал их не только «из головы», в его распоряжении имелись также и какие-то ранее произведенные записи. (Их дальнейшая судьба нам в настоящий момент, к сожалению, неизвестна).

В-четвертых, мы располагаем еще одним принципиально важным для раскрытия данной темы высказыванием самого Юстыньяна Ручиньского, наглядно демонстрирующим, что он обладал хорошо осознанным, вполне зрелым собственным взглядом как на общественную значимость мемуаров, так и на необходимые требования, предъявляемые к их автору. Эти воззрения были высказаны им уже после их завершения — в переписке со своими товарищами по сибирской ссылке (имена их читатель неоднократно еще встретит в тексте воспоминаний Ручиньского вместе с нашими комментариями) — Хенрыком Голеевским и Каспером Машковским. Первому из них, работавшему в то время над собственными записками, он заявил: «Я был уверен, что ты заглядываешь в прошлое, что пишешь свои воспоминания. Бог тебе в помощь, ибо такая работа благодарна и полезна». И здесь же он сообщал о выраженном в письме К. Машковскому своем отношении к его полемичным замечаниям, касавшимся мемуарного творчества X. Голеевского. «Написал я Касперу следующим образом: "Не могу понять, почему ты называешь ошибками цитируемые отрывки из писания Хенрыка. Ошибками в воспоминаниях являются вымысел или фальсификация фактов, что обычно совершает пишущий по слухам. Нельзя называть ошибкой суждение кого-либо о делах и людях. Суждение является правом каждого — проистекает оно из убеждения и личных взглядов, и, по той Божьей воле, что ни человек — то собственное мнение, что ни голова — то свой ум. Можно суждению одного противопоставить суждение другого, либо не убедить или не понять другого, либо остаться при своем. В каждом из таких случаев ни одна, ни другая сторона не совершает ошибок, а спорный вопрос отдается на суд общественный. Так бывает всегда, так и между тобою и Хенрыком. ...И это вовсе не будет ошибкой, поскольку и его, и твой суд могут быть несправедливы. Окончательно это рассудят те, кто когда-нибудь будет читать ваши писания"»25.

Наконец, уже в-пятых, те же составители предисловия к мемуарам Ручиньского подчеркнули «простоту этих воспоминаний, доходящую, может, даже до чрезмерности, под воздействием опасения хотя бы в наименьшей степени разойтись с правдой, которое склонило автора к написанию только того, что он сам изведал и на что глядел собственными глазами. Если вследствие этого воспоминания проигрывают в красочности и не хватает им многих подробностей, очень интересных для широкой общественности, то настолько же они выигрывают в достоверности, и изучение их, подобно общению с упомянутыми в них людьми при их жизни, должно дополнительно воздействовать на младшее поколение»26.

Действительно, можно во многом согласиться с высказыванием издателей воспоминаний Ю. Ручиньского. Мемуары написаны ясным и доходчивым языком, глубоко логичны и лишены каких-либо нарочитых прикрас. Сказанное, однако, вовсе не означает, что они совершенно безукоризненны в своей откровенности. Нельзя не заметить в них и достаточно очевидные недомолвки.

Характеризуя рассматриваемые мемуары, автор предисловия к ним считает необходимым указать также и на свойственные Ручиньскому зоркость наблюдений вместе с умением отбирать в них наиболее существенное и типичное. Примеры подобного рода (в частности, описание мемуаристом «старого ветерана» — туринского почтмейстера27 вызывают невольные ассоциации с хрестоматийными персонажами из классических произведений великих мастеров русской литературы — Н. В. Гоголя или Н. С. Лескова.

За всеми отмеченными чертами воспоминаний Ю. Ручиньского хорошо прослеживается вызывающая к себе бесспорную симпатию фигура их автора — человека высокой культуры и ума, оценивающего происходившее вокруг него верно, глубоко и тонко, нередко с мягкой иронией, но при этом сохраняющего искренность и подкупающую простоту во всех своих проявлениях. Иначе говоря, мемуарный источник его авторства позволяет нам через временные границы соприкоснуться с подлинным в полном смысле этого слова интеллигентом своей эпохи, повествующим о пережитом в сибирском изгнании.

В настоящем предисловии говорилось уже о том, что вокруг персоналии самого нашего мемуариста остаются до сих пор белые пятна. В частности, это упоминавшаяся неясность н отношении конкретных функций, которые исполнял Ю. Ручиньский в организации Ш. Конарского. По этому поводу рассматриваемые мемуары хранят полное молчание, что совершенно невозможно объяснить желанием автора не отступать от правды им пережитого. И то, что период по возвращении из ссылки почти обойден в данном повествовании, также отмечалось уже нами. Наиболее же интригует наблюдение, которым первой поделилась в своей работе В. Сьливовская. Она отметила, что период ссылки в Сибирь, а тем более калужского поселения мемуарист изложил далеко не во всех подробностях и со значительными пробелами. Причиной же этого она сочла нежелание Ручиньского даже через четверть века после ссылки «возвращаться памятью» к отдельным эпизодам, «особенно если речь идет о раскрытии нелегальных начинаний, которые продолжались подобным способом следующими поколениями польских сибиряков»28. Все эти и им подобные специфические особенности рассматриваемых мемуаров нужно также принимать во внимание при последующем знакомстве с ними.

Небезынтересным для читателя воспоминаний Ю. Ручиньского должно стать знакомство с обстоятельствами осуществления их польского издания. Они были опубликованы три года спустя после смерти самого мемуариста, во Львове, в 1895 г., и с тех пор в полном виде никогда не переиздавались. Издатели и авторы предисловия, их предваряющего, не сообщили что-либо о себе хотя бы иносказательно. Их имена — Леон Сырочиньский и Станислав Рошковский — оказались раскрыты и обнародованы все тем же польским историком-исследователем, биографом Юстыньяна Ручиньского В. Сьливовской29.

Благодаря сведениям, любезно сообщенным автору данного вступительного раздела профессором Викторьей Сьливовской, у него теперь есть возможность познакомить читателя с некоторыми биографическими данными обоих польских публикаторов мемуаров Ручиньского. С. Рошковский являлся сыном близкого товарища мемуариста, конарщика Адольфа Рошковского и последовавшей за ним в Сибирь супруги Антонилли. Он был уроженцем Иркутска, где появился на свет в 1844 г. Ко времени опубликования воспоминаний Ручиньского сам С. Рошковский уже отбыл ссылку в Енисейской губернии как повстанец 1863 г. Деятелем группировки «красных» в том же польском Январском восстании 1863 г. был и Л. Сырочиньский, впоследствии ставший горным инженером, профессором и ректором Львовского политехнического института, избиравшийся председателем Общества ветеранов 1863 г.

Судя по приведенным фрагментам биографий обоих названных лиц, есть основания предположить, что они далеко не случайно занялись изданием воспоминаний Ручиньского. Столь же очевидно, что специальное, прямо направленное изучение их деятельности помогло бы разрешить еще не одну проблему, связанную с рассматриваемыми нами мемуарами.

В частности, это послужило бы ключом к выяснению, как велась подготовка ко львовскому изданию оригинального авторского текста воспоминаний и насколько при этом он подвергался редакционной правке и изменениям. В свою очередь, это позволило бы внести коррективы во встречающиеся разночтения в мемуарах при окончательной современной научной обработке таковых.

Как и в иных публикуемых текстах этой книги, при подготовке перевода воспоминаний Ю. Ручиньского соблюдалось по возможности единообразие написания терминов и названий, а все особые случаи в этом отношении специально оговорены в комментарии. Орфография написания польских имей и фамилий принята публикатором в наиболее современной форме, то есть максимально приближена к польскому произношению и направлена на передачу его специфики средствами русской фонетики. Тем самым заменяются до сих пор еще традиционно широко распространенные, но устаревшие по своей сути и во многом русифицированные формы.

Б. С. Шостакович.

Юстыньян РУЧИНЬСКИЙ

КОНАРЩИК

1838–1878

Воспоминания о сибирской ссылке

KONARSZCZYK.

1838–1878

PAMIETNIKl ZEStANIA NA SYBIR

JUSTYNIANA RUCfflSKIEGO.

Пер. с польского Л. К. Фридман и Б. С. Шостаковича

В мае 1838 года в Житомире проходил съезд жителей со всей Волынской губернии. Собравшаяся шляхта выбирала из среды своей уездных и губернских чиновников. Во время выборов распространилось тревожное известие о поимке и взятии в Вильно под стражу эмиссара Конарского. Вскоре и по всей стране начались многочисленные аресты. Злополучная очередь дошли до меня. Меня арестовали утром 21 сентября, а вечером 22 сентября я уже был заключен в Киевскую крепость, наряду с большим числом узников, арестованных ранее. Удар этот свалился на меня спустя четыре с половиной месяца после свадьбы, так как я женился 4 мая того же 1838 года30.

Жена моя Луцья, урожденная Миллер31, вскоре приехала в Киев и заботилась обо мне в течение всего времени пребывания моего в тюрьме, которое длилось почти полгода. Виделся я с ней редко и непродолжительно, таковы были правила. В средине февраля 1839 года приговором военного суда я был осужден на смертную казнь. Приговор этот при высочайшем утверждении заменен был на 20 лет каторжных работ в Сибири. Приговоры оглашали узникам в момент высылки их в изгнание.

Семьи долго не знали о вынесенных приговорах. Лишь спустя время прекратили молчание и сказали правду.

Весть, что вывозят арестантов, распространилась по Киеву за несколько дней до того. Власти не опровергали известие и даже разрешили женам видеться с мужьями и попрощаться окончательно. Позволили также приготовить каждому небольшой дорожный сверток. В последний раз увиделся я и простился со своей женой 23 февраля 1839 года. Не зная, что будет со мной, я обещал написать письмо, в котором, если будет написано один раз «будь здорова», значит, меня сослали в великоросские губернии, если же два раза «будь здорова», то это будет означать, что я осужден в солдаты. Ведь воображение наше не простиралось дальше этого, и солдатчина, по всеобщему убеждению, считалась самым тяжелым наказанием. Тем временем 24 февраля вечером зашел в мою тюрьму плац-адъютант Афанасьев, сделал описание моей внешности, спросил о моем возрасте, чему и где я учился, что умею, затем просмотрел приготовленный узелок, переписал находящиеся в нем вещи, объявил, что они конфискуются в пользу государства, но при этом попросил, чтобы я подарил ему серебряные ложку и ложечку, которые нашел в узелке; а разглядев на руке моей золотое обручальное кольцо, протянул руку к нему, говоря ласково: «Поедете в Сибирь, где все это не нужно, а мне пригодится». Но насколько охотно, а вернее, бессознательно отдал я ему ложки, настолько решительно не отдал кольцо, сказав, что разве обрежет его с пальцем. Тогда он перестал настаивать, опустил ложки в глубокий карман и, согласовав таким образом служебную обязанность с личной пользой, вышел, чтобы, по-видимому, проделать то же самое в других тюремных камерах.

Организм мой имеет то странное свойство, что я полностью теряю сон, когда обеспокоен; но когда огорчен или сильно угнетен, сплю мертвым сном. В таком сне прошла у меня эта роковая ночь, последняя на родине. Проснулся я довольно поздно. Кто раз в жизни испытал подобное пробуждение, тот знает, что такое несчастье.

Я еще не знал, какая судьба меня ждет. Знал только, что буду в Сибири. Каким образом подготовить бедняжку жену к этому неожиданному удару? Написал к ней прощальное письмо и закончил его троекратным повторением «будь здорова», чтобы дать ей понять, что степень наказания выше, тяжелее, нежели солдатчина. Тюремный страж, благосклонный благодаря двузлотовому, взялся отнести это письмо, к выполнению своего обещания побуждаемый уверенностью, что получит еще вдвое от моей жены. Едва это произошло, как снова явился Афанасьев и забрал меня, вернее, отвез в другую тюрьму, в так называемые Московские ворота. Лишь там зачитал мне приговор. Тут же немедленно явились жандармы и кузнец. Меня заковали в полупудовые (8 килограммов) кандалы, усадили в кибитку между двумя жандармами и повезли в незнаемые, неизмеримые просторы. Было это 25 февраля 1839 года.

На третий день сумасшедшей быстрой езды, где-то уже в Великороссии, впервые потекли у меня слезы и возвратилась трезвость рассудка. Наступили трескучие морозы. Плохо одетый, я бы замерз насмерть, если б жандармы не укрывали меня своими тулупами. Притом ощущал я тяжелый внутренний разлад, по-видимому, вследствие внезапного движения после длительного, в неподвижности, пребывания в тюрьме.

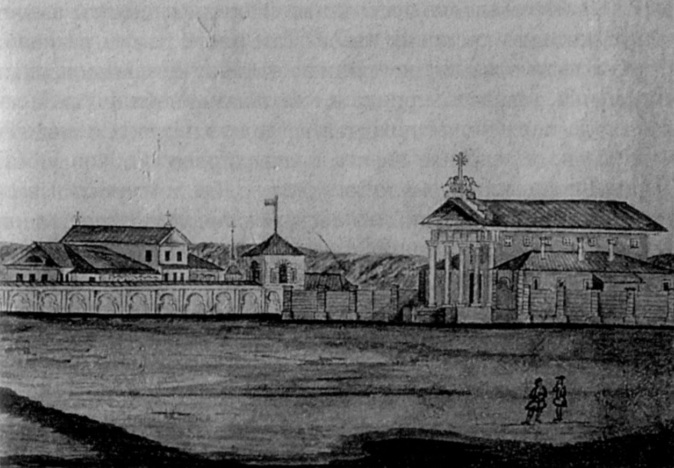

Снега были глубокие, выбоины, как волны, вдоль всего тракта, глубокие и непрестанные. Помню, из Орла вывезли меня ночью, на протяжении одной станции сани опрокидывались более десятка раз. Вылетали жандармы, вываливался я, как мяч. Меня, беспомощно из-за массивных оков лежащего на снегу, стражи мои поднимали и усаживали в сани до следующего опрокидывания. Измученные жандармы, добравшись до станции, поневоле дали мне отдохнуть, дожидаясь рассвета. Молодые в то время силы все это вынесли. Провидение везде и всюду нас опекало. Везли меня все дальше и дальше. В некоторых городах, в Москве, в Казани, в Перми, сменяли жандармов. Меня заключали в тюрьму, пока не заканчивались формальности. Я постоянно был один. Только лишь недалеко от Тобольска нагнал я на станции Адольфа Рошковского и узнал, что он — полностью мой товарищ. Наконец после трехнедельного путешествия въехал я в Тобольск. Жандармы остановились перед домом губернатора. Был им в то время некий Талызин32. Обошелся он со мной по-человечески, объявил мне, что в Тобольске уже находятся многочисленные мои товарищи, что всех увижу в тюрьме. Было это первым утешеньем в несчастии, подобно первому солнцу, что светит не грея.

Торопливо направился я в Тобольскую тюрьму, довольно далеко расположенную от города. Отворились двери просторной грязной избы, и я увидел сразу несколько десятков изгнанников, усталых, измученных до неузнаваемости. Ведь путешествие из Киева до Тобольска длится 20 дней. Никто из нас не отдыхал и не только белье не менял, но, закованный в кандалы, не снимал обуви. Лишь два дня спустя освободили ноги наши от тяжелого киевского железа и надели оковы легкие, приспособленные для последующего пешего странствия, которое нам предстояло.

Помню ли я спустя 38 лет всех скопившихся там? Были с Волыни: два брата Яжыны — старший Нарцыз, ксендз Локацкого прихода, младший — Леопольд, красивый, милый и способный молодой человек, год назад женившийся на красавице панне Анеле Пшигодской. Оба умерли от чахотки: Леопольд — в 1850 году в Воронеже, Нарцыза я проводил на житомирское кладбище в 1859 году. Маурыцы Кисель, старый ветеран, третий раз находившийся в неволе, ибо был в Москве с Наполеоном и участвовал в войне 1830 года, умер в Варшаве в 1872 году. Тэофиль Чапский, хромой, хороший поэт, жил в Ворончине, при генерале Крупиньском.

Фортунат Грабовский, мой сосед и друг с молодых лет, в настоящее время свояк, поскольку по возвращении на родину женился на сестре моей жены, овдовевшей Юлии, они до сих пор живут на Подолии в Лятычёве. Все они и я — из Владимирского уезда. Филипп и Кароль Олизары, Валеры Жонжевский, Петр Цырына, Вацлав Ожешко из Луцкого уезда. Вольфганг Щепковский, известный скрипач из Дубенского уезда, Адольф Рошковский, год назад женившийся на Антонилле Фафиус, прелестной женщине, отец сосунка Вандзи. Марьян Подхородэньский, немолодой и болезненный, бывший судья Староконстантиновского уезда. Леопольд Немировский, способный, талантливый, достойный молодой человек. До сих пор живет в Ковельском уезде, где жили его родители. Валеры Коссаковский, зажиточный владелец поместья — умер недавно в Вене.

Из Подолии были: Йоахим Лесьневич, бывший штабной офицер польской армии, способный инженер; Яцек Голыньский, богатый владелец поместья; Юльян Сабиньский, выдающийся лингвист, очень разумный и приятный товарищ, умер в Чернигове, кажется, в 1865 году; Людвик Янишевский, владелец поместья, старичок, седой как лунь, очень уважаемый — умер в Иркутске, не помню, в каком году; ксендз Кароль Хаас, профессор семинарии в Луцке, в настоящее время приходский священник в Смиле, в Киевской губернии. Ксендз каноник Зелиньский, протоиерей из Кулек, местечка в Луцком уезде; ксендз Тыбурцы Павловский, монах, умер недавно, будучи викарием при Иркутском костеле33.

Из Литвы были: Наполеон Новицкий, филарет, товарищ Зана и Мицкевича; Ежи Брынк, родной брат ксендза Людвика Брынка, бывшего протоиерея в Киеве, а затем викарного епископа в Житомире34. Появился, наконец, совершенно незнакомый нам всем Томаш Мрозовский из Гродненской губернии, молодой пригожий брюнет. Сидел в Варшавской цитадели. В конце концов, отправленный в Киев, вследствие связей с киевской университетской молодежью, был там осужден. Ловкий, энергичный, даже авантюрный хитрец. Был с нами в Нерчинских рудниках. Выйдя затем на поселение, бежал из Сибири, направил по ложному следу правительственных преследователей и сумел добраться до Франции. Что с ним случилось далее, не знаю35. Припоминаю себе еще двоих: Люцьяна Михальского из Подолии, Войчеха Уминьского из Волыни. Последний служил в 4-м уланском полку во времена князя Константина36.

Было в то время в Тобольске немало ссыльных от 1831 года37, но ни одному из них не позволили видеться с нами. Навещали нас в тюрьме чиновники поляки. Приходил Михал Кузьминский, некогда мой школьный товарищ в Кременце38, и Кожелло-Пахлевский, литвин39, впоследствии сделавший в Сибири большое состояние. Оба были в то время чиновниками для особых поручений при генерал-губернаторе Западной Сибири князе Горчакове40.

С исключительно трогательной благодарностью сохраняю в памяти образ дивизионного доктора и личного врача князя Горчакова Штубендорфа. Этот молодой человек из Дерптского университета, хоть и немец, оказывал нам благороднейшее сочувствие. Посещал нас почти ежедневно. Ежедневно присылал кофе или чай, щедро и хорошо приготовленные, с добавлением освященных изделий из теста, ибо в Тобольск попали мы на Пасхальные праздники. Каждому из нас дал полфунта почтовой бумаги и стальное перо, чтобы мы имели чем и на чем писать к семьям, если случится соответствующая возможность. Кроме того, взялся за организацию складчины, поскольку узнал, что все мы почти без гроша. Слышал я, что впоследствии дошел он до губернаторского поста41. Благослови Бог его и детей его, он заслужил это!

Существует порядок, по крайней мере был в то время, что нарушителей закона и преступников, прибывающих со всей России, отправляли из Тобольска вглубь Сибири раз в неделю в определенном количестве, называемом «партия». И нас также разделили на отряды и отправляли отрядами при партии. При этом был дан приказ, очень благоприятный для нас, чтобы нас с обычными арестантами не объединять, то есть чтобы в марше мы шли за партией, а на этапах размещались отдельно. Этапы — это казенные здания, совершенно одинаковые, расставленные вдоль главной дороги от Тобольска до Иркутска и до Нерчинских рудников. Каждая станция — это полуэтап, где партия ночует, а через каждые две станции стоит этап, где партия уже весь день отдыхает, и этот отдых называется «днёвка». У каждого этапа свой начальник, офицер с командой, состоящей из нескольких десятков инвалидов и десятка с лишним конных казаков. Эта вооруженная сила сопровождает арестантов от полуэтапа, где встречает и принимает партию в свой этап, и далее, после дневки, до следующего полуэтапа. Так вот, при одной такой партии выслали нас восьмерых: обоих братьев Яжынов, Леопольда Немировского, Валеры Коссаковского, Томаша Мрозовского, Фортуната Грабовского, Адольфа Рошковского и меня. Вышли мы из Тобольска 1 апреля 1839 года. Еще стояла зима. Арестантские пожитки везли на санях.

И здесь начался быт, которому трудно дать подходящее название, но еще труднее дать полное представление о нем. Казалось, уж большей нужды нет на свете. К ней приводили: ежедневный 18 —25-верстный переход в кандалах, ночлег в тюрьме на грязных досках, называемых «нары», нехватка белья, одежды и обуви, нищенская еда, а далее полный голод, слякоть, жара, морозы — и при этом надо было идти непременно дальше и дальше. Постоянное созерцание арестантов, их жизни, полной самого циничного распутства, обычно поощряемого подкупленным этапным командованием; полная оторванность от прошлого, необозримая сибирская пустыня, отсутствие каких-либо вестей об оставшихся женах и семьях и невозможность переслать им хотя бы слово, подать какой-либо признак жизни42, тяжкое изнурение тела физическим трудом, а души — беспокойствием и тоской — вот бледное изображение тогдашней горькой участи нашей.

Когда спустя много лет вспоминаю я то далекое прошлое, кажется мне иногда, что этого не было. А ведь было действительно и длилось 13 месяцев. И как-то пережилось все это. Молодость, достойные товарищи, спокойная совесть, а выше всего Провидение, явное и несомненное, поддерживали нас, сохранили и спасли.

Письмо от жены моей, которое сейчас лежит у меня перед глазами, а голос которой доносится из другой комнаты, написано было 3 апреля 1839 года, но получил я его лишь в декабре в Иркутске. В то время, когда она писала это письмо, я только что начал сибирское пешее странствие и был, по-видимому, на втором этапе за Тобольском .

Вспоминаются мне некоторые подробности перед выездом из Киева и из путешествия в Тобольск. Жена моя при прощании давала мне в дорогу несколько сот рублей ассигнациями. Будто ведомый предчувствием, я не хотел их взять и просил, чтобы эту сумму прислала позднее в предназначенное место. Взял я лишь два полуимпериала золотом и несколько рублей мелкими монетами. Деньги эти опустил в скрытый карман, который раньше делали под часы. Таким образом сохранились они при проверке моей особы. Более крупная сумма несомненно пропала бы.

Обдирали нас немилосердно, почему — я и до сих пор не знаю, ведь ни в Варшаве, ни даже в Вильно не допускали этой ненужной жесткости. Возможно, это было злоупотребление подчиненных и высшие власти об этом не знали. Одним словом, кроме одежды, которая была на мне, ничего решительно мне не оставили. Что же случилось с теми, кто нас судил и снарядил так безбожно?

Генерал-губернатор, впоследствии министр Бибиков кончил жизнь в немилости и в изгнании, ибо умер в Дрездене. Фаворит Бибикова, потрясавший тремя губерниями и бесстыдно их обиравший, Писарев, дошел было до губернаторства в Олонецке. На этом высоком посту получил публичную пощечину. Выгнанный со службы, обманутый своим мнимым другом, при посредничестве которого брал деньги за уменьшение наказания осужденным либо за обещание уменьшения этого наказания, умер где-то в России в презрении и нужде. Жена же его, известная красавица, бросила мужа и в результате распутной жизни погибла якобы в больнице. Другой член следственной комиссии, плац-майор Гайворонский, блеснул временно в качестве вице-губернатора. Вскоре был уволен со службы и исчез где-то в глубине Малороссии43. Плац-адъютант Афанасьев, что сдирал с нас последнее, дожил якобы век свой в Киеве. Был он наименее грешен, ибо не ведал, что творил. Это было двуногое создание, жирующее инстинктивно.

Следственная комиссия, в которой Писарев председательствовал как заместитель Бибикова, стала для него источником непомерных доходов. Судьба узников была отдана на откуп. Наказание измерялось не степенью вины, а количеством заплаченных денег. Кто мог дать и дал крупную сумму, был освобожден. Кто мог меньше, того высылали в ближние или более отдаленные губернии либо на несколько лет в солдаты. Кто не дал ничего, тот пошел на каторгу в Сибирь или, как университетская молодежь, в вечные солдаты на Кавказ. Вместе с нами арестован был Александр Будзиньский из Звенигородского уезда, молодой, красивый, состоятельный юноша, единственный сын у матери, урожденной Василевской. Озабоченная, достойная женщина решила спасти сына, невзирая на жертвы, хоть бы самой высокой ценой. Она первая купила освобождение своего единственного сына, кажется, за 18 000 рублей серебром. Взяв порядочный задаток и уверившись, что и остальное будет выплачено, Писарев приказал привести арестанта и наедине с ним произнес такую патетическую речь: «Слезам и просьбам вашей огорченной матери я не смог противостоять, ради нее преступаю свой долг, рассчитывая на ваше благоразумие. Вот доказательства, осуждающие вас, я их уничтожаю (ив этот момент находящиеся в руках бумаги бросил в огонь камина), садитесь и пишите то, что продиктую». Продиктовал и освободил. Эти подробности рассказывал мне сам Александр Будзиньский. Примеру госпожи Будзиньской последовали все, кто был в состоянии платить. Начались явные торги, как на ярмарке. Писарев знал имущественное положение каждого. Не требовал сумм невозможных, но выдирал как можно больше. Мы потом приблизительно подсчитали, что это политическое следствие принесло Писареву чистой прибыли около 300 000 рублей серебром. Окунал ли руки в эту чистую прибыль Бибиков, с уверенностью сказать нельзя. Несомненно лишь то, что обо всем этом он знал во всех подробностях и со снисходительностью сатрапа платил мужу за покорные ласки блиставшей в то время красотой госпожи Писаревой.

По выезде из Киева на следующей станции застал я какого-то военного господина, который пил в соседней комнате чай. Он подошел ко мне и с некоторым волнением в голосе спросил, не может ли быть мне чем-нибудь полезен. Я воспользовался его любезностью и настоятельно попросил устно сообщить жене моей, что встретил меня в пути на сибирскую каторгу. Продиктовал ему адрес жены в Киеве, он записал его. Обещал мне сделать это и обещание исполнил. Впоследствии я узнал, что это был некий граф Потоцкий, флигель-адъютант императора. Далее на протяжении всей дороги до Тобольска не встретилось живой души, через кого я смог бы передать несколько слов бедной моей жене. Некоторым из товарищей повезло больше. В Москве, где каждого из нас задерживали более десяти часов для замены жандармов, навестил их московский губернатор и позволил написать семьям. Ко мне не заглянул никто, никто не подал мне стакана воды. Поместили меня в какой-то пустой холодной тюремной бане, ибо иного места не нашлось. Дрожал я весь от холода, а внутри ощущал невероятную жажду. Тюремный сторож принес мне в ковше арестантской каши и в кастрюле холодного кваса. Я попросил подогреть этот квас. Сжалился кацапина44 и принес мне теплого кваса. Там было так ужасно, что я с нетерпением высматривал жандармов. Явились они наконец и повезли меня дальше. По такой причине не написал я из Москвы жене. В письме от 15 апреля 1839 года она упоминает: «Антолька получила письмо от мужа из Москвы, а я до сих пор от тебя — ни буковки». Долго пришлось ждать бедной, потому что я только из Тобольска мог написать и написал.

В письме, начатом 29 апреля, а законченном 5 мая 1839 года, жена сообщила мне, что получила от меня известие из Тобольска. Письмо это получил я в первых днях августа, в губернском городе Томске45. А во время его написания я находился в глубине Тобольской губернии и вместе с товарищами высиживал «веснование». В северных областях переход от холода к теплу происходит внезапно. В Сибири же можно сказать, что существуют лишь две поры года: зима и лето. В конце апреля — начале мая дни увеличиваются в два раза быстрее, чем у нас. Солнце начинает сильно пригревать. Тают снега, трещат толстые льды на реках, начинается быстрая, буйная вегетация, и в мгновение ока наступает лето. Все эти изменения в природе завершаются в течение трех недель, а иногда и быстрее. На этот короткий период прекращается всякое сообщение. Тогда по правительственным распоряжениям приостанавливается регулярное передвижение арестантских партий на всем протяжении тракта от Тобольска до Иркутска. Каждая партия остается на этапе там, где ее застал приказ, пока следующий приказ не велит ей выступать. Это называется «веснование».

Такой приказ ожидал нас на этапе, начальником которого был офицер господин Здоренко. Некогда был он отдан в рекруты и после многих лет достиг офицерского звания и полновластия на этапах. Такого сорта начальниками снабжены почти все этапы. И вот господин начальник сразу принял нас очень недоброжелательно, так как приказал нас поместить вместе со всеми арестантами. Такой приговор немало нас испугал.

Хоть и знали мы, что г. Здоренко поступает не по закону, но что поделаешь? Кому жаловаться? Сообразили мы кое-как, что дело во взятке. Складчина, собранная благородным Штубендорфом в Тобольске, дала нам возможность откупиться и избежать ужасных неприятностей.

10 рублей ассигнациями полностью задобрили господина начальника, он даже начал нам оказывать и оказывал до конца особую благосклонность. Сразу же поместил нас в отдельной просторной и чистой избе, в которой нам действительно было удобно. Позволял выходить за пределы этапа без конвоя. Валеры Коссаковскому не запрещал охотиться, давал собственное охотничье ружье, когда узнал, что он охотник. Приглашал в свою офицерскую баню и сам исполнял обязанности банщика, чистя нас пучком березовых веток, называемым веником. Поэтому прощались мы с бедным Здоренко с благодарностью, и я до сих пор благодарен ему. Человек из простонародья, проведший жизнь в среде, где взятка была средством и целью бытия, что ж удивительного, что он желал и искал взяток? Но один раз взяв то, что, по его пониманию, свято ему полагалось, становился он после этого благосклонным, любезным и по-своему порядочным. Годы спустя, возвращаясь из Иркутска, хотел я его навестить, но его уже не было на этапе. За какую-то взятку, неосторожно полученную, потерял он должность и был отдан под суд. Кто каким оружием сражается, от такого и погибает.

Какая же была тогда наша доля! Само лишь воспоминание о ней страшно. Угнетали нас острая печаль и тоска по минувшему, безвозвратно утерянному и тем особенно дорогому. Пустота будущего, горе нескончаемое убивали всякую надежду. Каждый из нас в то время не был расположен к общению — был угрюм, молчалив, печален. Однако надо было чем-то заполнить длинные, однообразные дни, требовалось искать спасения, какого-то развлечения для тела и души. Не было у нас никаких книг, кроме Евангелия и молитвенников, не было ни малейшего контакта с миром. Этап стоял на равнине, покрытой бесконечно тянущимся березовым кустарником, вокруг пустыня без движения, без жизни. Необходимость вынуждала думать о пропитании. Каждое утро являлись торговки из какой-то близлежащей невидимой деревни и приносили различную снедь для веснующей партии, у этих женщин мы покупали хлеб, молоко и мясо. Мы разделились на четыре пары. Обязанностью каждой пары было по очереди готовить обед. Это были первые пробы кулинарного искусства, которое впоследствии развилось великолепно. Уже тогда два человека имели ежедневное механическое занятие, неизмеримо благотворное, так как оно помимо воли развлекало. Остальные высматривали обед — ведь в молодости при скромной жизни аппетит есть всегда. У них была поэтому какая-то на что-то надежда. Правительство выплачивало каждому 6 грошей в день на питание, получалось 48 грошей. В Тобольской губернии, очень дешевой, этого как-то хватало и голода не было. С утра каждый получал кружку молока с булкой, на обед — борщ или суп с крупой и с мясом, приготовленный в таком количестве, что хватало и на ужин. Появились шахматы из хлеба, выструганные из дерева шашки, шахматные доски — расчерченные на квадраты листы бумаги. Ксендз Яжына получил от Здоренко колоду старых карт. Так что после обеда садились за шахматы, шашки либо все общество играло в карты, припоминая по очереди самые разнообразные игры. Так прошло три недели, по истечении которых пришел приказ двигаться дальше.

В конце мая 1839 года мы приближались к Таре, первому на нашем пути уездному городу Тобольской губернии. Уже было тепло, даже жарко. В нескольких верстах перед городом догнала нас панна Паулина Вильчопольская. Мы не знакомы были с ней лично, но знали, что она содержалась под арестом в Киевской крепости вместе с другими дамами. Жила она в собственном имении, в Староконстантиновском уезде, а приговорена была к поселению в Сибири, в Таре46. Это была немолодая уже девица, тем не менее еще с некоторыми претензиями. Ее тарантас остановился, и мы стали приветствовать ее с любопытством и неподдельной радостью. Она обещала прийти к нам в Таре на этап для более обстоятельной беседы. «Нет ли у вас табаку?» — спрашивали все мы, ибо недостаток этого лакомства донимал нас очень. Она нашла четверть фунта вакштафа, который мы поделили как можно тщательнее. «До свидания в Таре»,— и тронулись вперед.

На следующий день мы уже находились в городе. Вильчопольская со своей горничной, молодой, красивой и очень расторопной волынской крестьяночкой, которая, хоть и крепостная, но добровольно поехала со своей госпожой в изгнание. Ссыльные, позднее направленные в Тару, влюблялись в нее без памяти. Я никогда с ними не виделся и фамилий не помню. Знакомство было легким, а беседа неиссякаемой. Узнали мы, что пани Эва Фэлиньская, мать будущего архиепископа Варшавского, вместе с панной Юзефой Жонжевской47, обе из Луцкого уезда, приговорены к поселению в Берёзове, в самой северной части Тобольской губернии. Также узнали мы, что после того как все мы были высланы, в Киеве распространилось известие, будто четырех наших товарищей причислили к первой категории и что они должны быть повешены. Это были Каспер Машковский, Антони Бопрэ, доктор, Пётр Боровский и Фрыдерык Михальский. Мы поверили этому печальному известию, ибо если нас, менее виновных, осудили так строго, то для них, признанных самыми виновными, осталась только смертная казнь. И с этой поры стали мы читать «Ангел Господень» за упокой души мучеников48.

Мы пошли вперед. Сильно потеплело. Началась жара. Чтобы избегать зноя, партию выводили до наступления дня, между двумя и тремя часами ночи. Не всегда это помогало, особенно когда случался длинный перегон. Обычно давали две одноконные повозки под наш скудный багаж. Если возница, как правило владелец повозки, был человек добрый, что часто случалось, то можно было присесть и отдохнуть. Но иногда вместо двух телег была только одна. Тогда необходимо было постоянно идти пешком. Усталость тогда оказывалась огромная, едва хватало сил добрести до этапа.

Вторым и последним городом в Тобольской губернии был Каинск. Расположен он на самой границе Тобольской губернии. Здесь множество евреев, а так как там, где евреи, там должна быть торговля, то когда мы вошли в Каинск, показалось, что мы очутились в родном городке. По обеим сторонам тракта стоят деревянные лавчонки, по внешнему строению и внутреннему оснащению совершенно такие же, какие можно увидеть в волынских и подольских городах. Высыпала любопытная толпа с криками: «Ай, вай, панночки наши! Откуда вы? А как давно из дому? А куда идете? Ай, вай, несчастье!» Одна такая купчиха произнесла дважды, услыхав мою фамилию: «Ну! Я помню пана Ручиньского, что делал отбор в Брусилове: может, это отец ваш?» Она была из Брусилова, а сослана в Сибирь за контрабанду. Отец мой, будучи владимирским судьей, действительно проводил отбор в имении наследников Тадеуша Чацкого. И побежала евреечка в свою лавочку и вручила мне несколько фиг и конфет, так как торговала бакалеей. Толпой эскортировали нас евреи к этапу, стоящему на другом конце городка. Там расхозяйничались полностью, задобрив всю этапную команду; принесли кипящий самовар, булок и угощали нас чаем. Хотели привести музыку, чтобы развеселить нас. Мы поблагодарили за излишнее выражение восторга, но такое сочувствие и любезность евреев-изгнанников искренне нас тронули. Так вот влияют на людей воспоминание и тоска. Святые чувства! Облагораживают каждого, но наиболее щедро того, кто в состоянии лучше оценить их и им следовать.

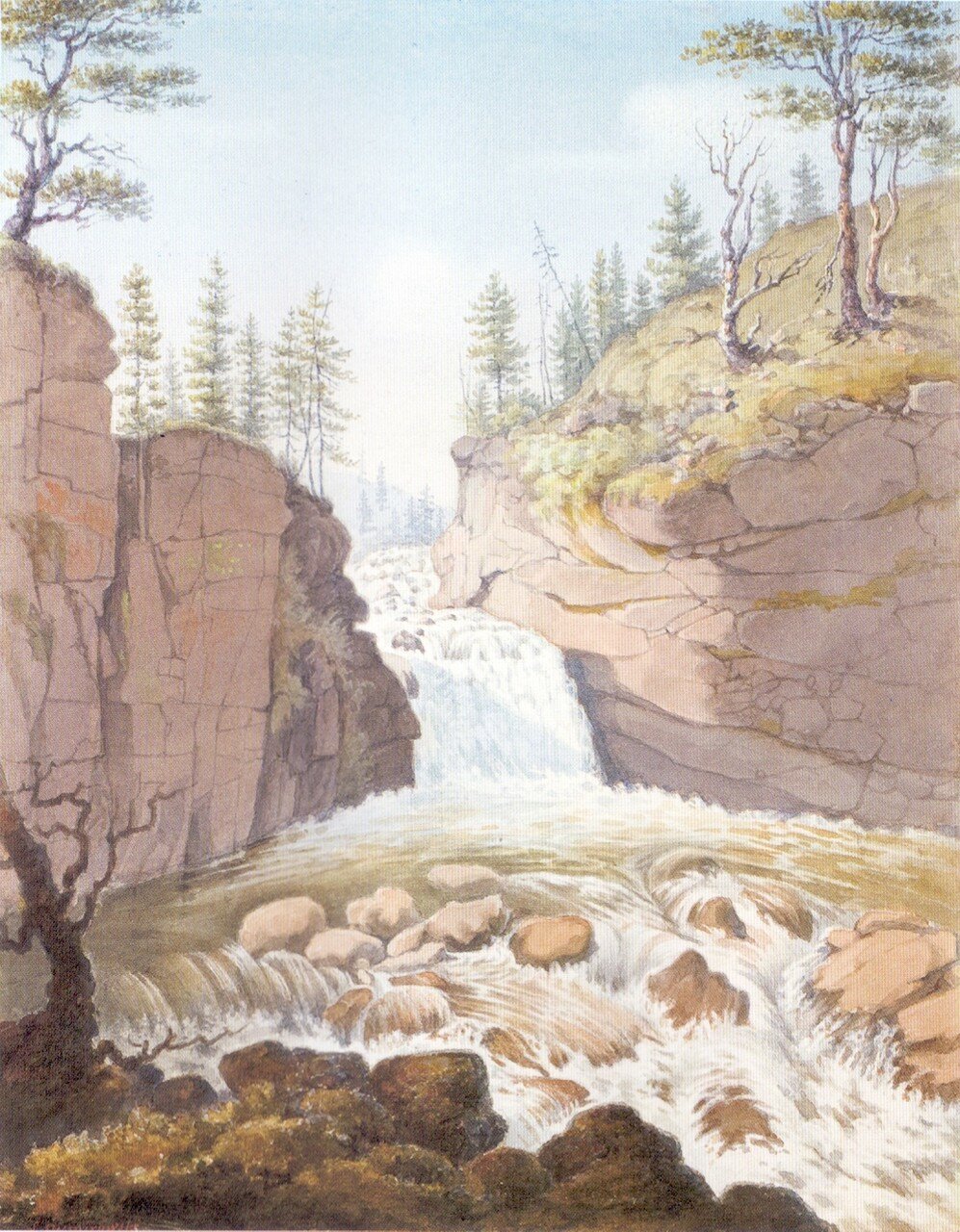

Ближе к Томской губернии природа становится красивее. До сих пор были равнины, покрытые карликовыми кустами, однообразные, скучные, теперь ландшафт стал красив и разнообразен. Появились холмы и березовые и кедровые рощи; кое-где в отдалении виднелась деревня над какой-то маленькой, неизвестной речушкой. Перемена эта напоминала разницу между нашим Полесьем и более красивой частью Волыни и еще более красивой Подолией. Был конец мая — начало июня, так что весна была в полном расцвете, украшая своей прелестью даже самые непривлекательные места.

В этой-то местности, где-то далеко уже за Каинском, встретила нас неожиданная большая радость. Помню, проходили мы через красивый лесок, тянущийся по обеим сторонам тракта. Адольф Рошковский несколько поотстал и шел сзади на несколько сот шагов. Догоняет его какой-то сибирский крестьянин на одноконной повозке. Сняв шапку, спрашивает: «Вы один из поляков из этой партии?» Получив утвердительный ответ, извлек из-за пазухи пакет, вручил его Адольфу, стегнув лошадку, поспешно двинулся вперед. Взглянул Адольф на адрес и узнал почерк Антони Бопрэ. Взволнованный, бежит к нам и запыхавшись кричит: «Живы наши, идут за нами, смотрите, вот доказательство!»

Как же велика была радость наша, душа воспрянула, и в ней появилась какая-то надежда. Так, может, не все для нас кончено и, может, милостью Божьей когда-нибудь выберемся из нынешней горькой участи. Лихорадочное нетерпение мы должны были сдерживать, поскольку было небезопасно разрывать пакет и читать письма в присутствии окружающих нас солдат. Надо было спешить на этап и лишь там читать и слушать, что пишут воскресшие. А сообщали они следующее: когда всех нас уже вывезли, когда выслали также университетскую молодежь в солдаты на Кавказ, а остальных арестантов — на поселение в Россию, тогда лишь с некоторой торжественностью зачитали им четверым приговор к смерти через повешение. Каждому прислали исповедника и позволили написать семьям.

На третий день вывели их на площадь перед крепостью, где увидели они четыре виселицы, окруженные большим числом военных, стоящих под ружьем. Всех четырех ввели на помосты, палач уже надел им было петли на шеи, как вдруг произошло сильное движение и послышался голос, приказывающий: остановитесь! Это был голос Бибикова, который подъехал во всех регалиях своего высокого звания и объявил, что по высочайшей милости преступникам даруется жизнь.

Все это, наверное, продумано было заранее, но приговоренные уверены были, что пробил последний час. После этого их, живых, отвели в крепость, ко всеобщей радости всего города, который был в невыразимом ужасе от вида возводимых виселиц. Происходило это 13 марта 1839 года. На следующий день всех четверых выслали на каторгу с такими же, как нас, формальностями, только их менее обобрали, потому что при их отправке Афанасьев был не один. Они приехали в Тобольск вскоре после нашего выхода и двигались в следующей за нами партии.

Каспер Машковский, сын Миколая, из Староконстантиновского уезда изучал науки в Кременце. Женился очень молодым на богатой панне Грабовской. Женитьба была неудачной, и они разошлись. В 1831 году он служил в польском войске. Под Замостьем был ранен и носит на лице почетный шрам от палаша. Высокого роста брюнет с кудрявой шевелюрой. Сердце доброе, чувства благородные, характер не сказать чтобы сильный, но упрямый. Большой оригинал, что являлось поводом для весьма забавных сцен в дружеской среде. На виселицу шел с неподдельной отвагой. Жив до сих пор, ему уже более 70 лет. Житель Киева, повсеместно любимый и уважаемый.

Антони Бопрэ, также ученик кременецкой школы, затем Виленского университета, где он получил степень доктора медицины, был частнопрактикующим врачом в Кременце. От родителей-французов унаследовал во внешности и темпераменте характерные французские черты. Смуглый брюнет, живой, даже необузданный. Ум его был обогащен широкими знаниями. Память он имел громадную — никогда не забывал того, что однажды прочел. Но память отрицательно сказывалась на независимости его ума. Был он самовлюблен, из-за этого не всегда легок и приятен в общении с товарищами. Я не очень ему симпатизировал, однако отдаю должное многим его достоинствам. Возвратившись на родину в возрасте почти 60 лет, он женился на молодой панне Северине Ивановской, дочери Феликса, друга и товарища по школе. Умер недавно в Кременце, оставив молодую вдову и двоих детей, сына и дочь.

Пётр Боровский, также кременчанин, окончив науку в лицее, трудился гувернером в зажиточных шляхетских домах. Позднее, женившись, осел в Киеве при университете и содержал пансион для студентов. В таком статусе он и был арестован. Приятной наружности, обаятельный в дружеском общении, безупречного рода, он был очень симпатичным товарищем. Освобожденный от каторжных работ, получил выгодную должность в Сибири, на золотых приисках. С началом нынешнего правления, когда все возвращались на родину, дела Пётра так запутались, что он вынужден был остаться на месте, чтобы их урегулировать. И до сих пор находится в Восточной Сибири, живет там и работает; всеми уважаем. И, вероятно, никогда уже не вернется на родину. Да и зачем бы ему возвращаться, не имея никакого капитала, но насчитывая 70 лет с лишним! Трогательно и сердечно вспоминаю я дорогого Пётра.

Фрыдерык Михальский, зажиточный землевладелец из Брацлавского уезда Подольской губернии. Был он уже весьма немолод, имел взрослых детей. По-видимому, учитывая возраст, его оставили в окрестностях Иркутска, на так называемом Александровском заводе. Это большой винокуреный завод, где работают сосланные на каторгу. Там с паном Фрыдерыком соединилась благородная жена его, урожденная Старорыпиньская, также уже немолодая. Она самая первая приехала в Сибирь и не отошла от мужа до его смерти на том же Александровском Заводе. Я бывал там у них, когда меня освободили с Нерчинских рудников и когда некоторое время жил я рядом с Иркутском. Почтенная старушка, засыпав могилу мужа в сибирской пустоши, одинокая, возвратилась на родину. Долго ли жила, не знаю, а жаль, что не знаю49.

Двигаясь вперед, подошли мы к Алтайским горам, где находятся серебряные рудники, и к самой большой сибирской реке, называемой Обью. На тракте находится уездный город Колывань, очень живописный, но бедный. Туда сослан был ксендз Михалевич, который по возвращении на родину был и остается домашним капелланом у пана Цезары Понятовского, богатого помещика в Киевской губернии.

На довольно значительном протяжении дорога идет по берегу этой воистину величественной реки. Обь несет свои воды среди лесов, уходящих вершинами в небо. Посреди реки разместились острова, также поросшие деревьями. Противоположный берег едва различим. Переправа трудная и длится долго. Производится на плоских обширных паромах. Паром сперва тянут бечевой против течения до известного пункта, определяемого опытом. Оттуда отпускают его по течению, с силой направляя к противоположному берегу. Мы переплывали эту реку, кажется, во второй половине июля. До сих пор помню острую тоску при взгляде с другого берега на громаду воды, отделяющей меня от родины, жены и семьи. Сколько ж еще таких и даже больших переправ было перед нами! Жестокая жара, несметные скопища комаров. Их количество, размеры и яростность невыразимы и незабываемы.

Сопровождающие этапы солдаты обкуривают избы тлеющим сеном. Когда дым становится таким густым, что невозможно дышать, открывают окна, через которые вместе с дымом удирают комары. Однако это не очень помогает. Лица наши были изранены жалами этих свирепых созданий. Это по ночам, днем же воздух заполняют полчища микроскопической мошкары, слепящей глаза, залепляющей уши. Крестьяне носят густые волосяные маски, предохраняющие от нападения этой мошкары. Мне не на что было купить подобную, поэтому я страдал, как и мои бедные товарищи. Несмотря на все это, мы были совершенно здоровы. Иногда случались даже проблески некоторого веселья, вызванного разговором, воспоминанием, рассказом. Ведь нас было восемь, восемь разных темпераментов в постоянном общении. У ксендза Нарцыза Яжыны, например, была какая-то убежденность, вернее, иллюзия, что случившиеся с нами не может длиться долго, что вот-вот услышим мы приказ либо о полном освобождении, либо о значительном смягчении наказания. Невозможно было опровергнуть эту иллюзию, он даже начинал раздражаться, когда кто-нибудь из нас перечил ему. Приближались мы к Томску — находились на последнем перед городом этапе. Едва прошли, как ксендз Нарцыз на минуту исчез. Возвращается — и с невыразимым задором наставительно обращается к нам: «Ну что? Не говорил я вам? Не верите, когда говорю! Ксендз несет вздор, баламутит?» — и так далее.

«В чем же дело? Что такое?» — спрашиваем заинтригованные. «Что такое? — и показывает рукой на известное этапное убежище: — Идите и читайте». Бежим все и видим на стене написанные мелом слова: «Торопитесь, друзья, весело в Томск, там ждут вас великие милости». Мы не сразу осознали суть дела, поскольку в несчастье каждая надежда воспринимается с легковерием. Но вскоре мы догадались, что это мистификация, ибо каким образом на этапе могли бы знать о милостях предупреждающие нас товарищи, если нам никто о них не говорит, притом мы заметили, что не прибежал с нами брат ксендза, Леопольд. Он-то и был исполнителем этой шутки, которая удалась ему прекрасно. Ведь по случайности ксендз Нарцыз первый пошел за ним и первый прочел на стене его писание. Итак, возвращаемся мы все вместе и застаем Леопольда задыхающимся от смеха, а ксендза Нарцыза с вытянутой физиономией, укоряющим брата.

В последние дни июля пришли мы в Тобольск. Несколько дней провели мы в двухэтажной каменной тюрьме, несомненно самом великолепном в то время здании в этом губернском городе, по большей части деревянном, живописно расположенном над рекой Томью. Самыми важными жителями были богатые искатели золота. У нас была возможность взглянуть на город, так как нас вызвали в губернское правление. Там совершенно неожиданно нам вручили письма от родных. Я получил три от жены; при одном было сто рублей ассигнациями. Стоит ли пытаться описать душевное волнение при чтении этих писем! Ни в одном языке человеческом не найти подходящих для этого слов.

Благодарность за полученные в Томске письма полагается человеческим чувствам тобольского губернатора Талызина. Он выслал их вместе с приложенными деньгами не в Иркутск, а в Томск именно затем, чтобы у нас в пути была моральная и материальная поддержка. Менее человечный томский губернатор отдал нам только письма. Из присланных денег не дал ни копейки и этим подверг нас очень тяжелым страданиям. Уже в Томске хлеб был дорогой. В Енисейской губернии мы попали в полный неурожай. Фунт хлеба стоил пять копеек, и найти его можно было с трудом, мы же имели по шесть копеек в день, которые платило нам правительство. Больше ничего. Так что был фунт хлеба на сутки и оставалась одна копейка, за которую можно было купить разве немного соли к хлебу. Молодые, здоровые, проходя по меньшей мере верст 20 в день, мы были измучены голодом, и голодом в полном смысле слова. Тогда-то на опыте прочувствовали мы те страшные описания осад, когда ели крыс, подметки и даже матери — собственных детей. Все человеческие чувства замирают. Есть, есть и есть — только об этом думать, только об этом мечтать были мы способны. Шли мы, голодные как волки и злые как волки.

Не раз на этапе при виде жирующих солдат безудержно хотелось вымолить у них немножко хлеба и еды. Нищета — это очень плохой советчик. Надо обладать большой внутренней силой, чтобы противостоять искушениям и не унизиться окончательно. Бог милостивый не допустил до этого. Мы пережили эту нужду, гнетущую нас почти до самого Иркутска. Бывали редкие счастливые для наших пустых желудков случаи. Где-то в Енисейской губернии пришел к нам на этапе хорошо одетый человек со штофом под мышкой и довольно объемистым свертком в руке. Представился нам местным целовальником (шинкарем) и попросил принять дар. Обычай не позволяет отказываться, чтобы не оскорбить дарящего. Откровенно признаюсь, что мы вовсе и не думали отказываться, наоборот, мы тут же выпили по рюмочке и начали жадно уничтожать принесенные булки. Завязалась беседа, из которой шинкарь узнал, что мы из Волыни, мы же, в свою очередь, узнали, что он был родом из Житомира. «Я был сослан,— рассказал он,— по оговору, будто я украл бриллианты у каких-то господ Миллеров. Может, вы их знаете?» Сильно удивила нас такая встреча, особенно меня, зятя обокраденных. Действительно, несколько лет тому назад у матери моей жены были украдены бриллианты стоимостью в несколько сот дукатов. Дело было громким, следствие долгое, вора нашли и приговорили к Сибири, а бриллианты, как водится, пропали. Выражение «по оговору» значит в результате клеветы.

Каждый вор, рассказывающий свою историю, употребляет это выражение то ли из-за невольного стыда, то ли из-за желания возбудить сочувствие. Когда я сказал ему, что я — зять господ Миллеров, то увидел, что он также удивился. На следующий день, до рассвета, когда, выходя из этапа, проходили мы мимо кабака, он стоял уже в своих дверях и одного меня угостил рюмкой сивухи, видимо, в качестве компенсации за бриллианты. Никогда не забуду, с каким удовольствием выпил я эту рюмку в три часа утра натощак. Никакой нектар не может быть превосходнее. И с этих пор я уже никогда не удивляюсь при виде рабочего лица, охотно пьющего отвратительную водку в любую пору дня. Самый лучший повар и самые аппетитные приправы — это голод и усталость.