Глава 1

Мои родители. — Решение моего отца ехать на службу в Сибирь. — Сцены прощания. — Приезд в Сибирь. — Назначение отца исправником в Енисейск. — Знакомство с Фонвизиными. — Описание Енисейска. — Тамошнее общество. — Разгул чиновников и замкнутость купечества. — Ссыльные поляки. — Поездка отца в Туруханск. — Злоупотребления чиновников и купцов. — Декабристы Аврамов и Бобрищев-Пушкин. — Тунгусские князьки. — Переход отца на службу в Ачинск. — Пристав Афанасьев и его похождения. — Рассказы о брате Данииле. — Его странное знакомство с моим отцом. — Праведная кончина брата Даниила.

Служба в Сибири пятьдесят лет тому назад давала большие преимущества чиновникам, потому отец мой и решился, ехать туда служить. Нужно было иметь много твердости характера, чтобы в то время с семьей, маленькими детьми, молодою женой, без средств, решиться пуститься в почти неизвестный и столь отдаленный край, как Сибирь. Отец и мать мои были уроженцы города Симбирска. Там они имели свой собственный дом с садом, а в Казанской губернии Спасского уезда небольшое именьице, полученное в приданое матерью моей при замужестве. Отец мой, хороший хозяин, умел из этого маленького именьица извлекать все нужное для жизни. Он очень любил цветы, и его небольшой, образцовый сад в Симбирске наполнен был редкими растениями; особенно славился он необыкновенной коллекцией роз; розаны были точно бархатные, их подстригали ежедневно девочки ножницами.

Мать мою выдали замуж чуть не ребенком. У нее была мачеха, матери же своей она лишилась при рождении. Отец ее женился вторично и, имея мягкий и слабый характер, подпал совершенно под влияние своей второй жены, женщины довольно властолюбивой и жестокой.

В октябре месяце матери моей минуло тринадцать лет, а в январе следующего года она уже была замужем. Она была очень хорошенькая собой; отец мой, хотя и был старше лет на 15, но тоже был недурен собой, и они прожили, любя друг друга, более тридцати лет, в продолжении которых имели двадцать человек детей. Когда семья стала увеличиваться и небольших доходов недоставало на поддержание приличной жизни, то отец мой решился искать счастья по службе в Сибири.

Хотя я была еще ребенком пяти или четырех лет, но день отъезда нашего из Симбирска в Сибирь очень врезался в моей памяти. Помню, как все родные наши собрались провожать нас, точно на смерть. Прощание было тяжелое, особенно старухи-матери с покойным отцом моим. Конечно, она расставалась без надежды с ним свидеться здесь на земле, и предчувствие не обмануло ее: 80-летняя старуха не дождалась сына из Сибири.

Все столпились в одной комнате, и господа, и дворовые люди. Пришел священник и стал служить напутственный молебен. Плач поднялся страшный, молитва лилась у всех горячая за отъезжающих в такую даль и в такую, по тогдашнему понятию, дикую страну, где, как рассказывали тогда, медведи по улицам ходили. Прощание с матерью моею больного старика-отца, приехавшего нарочно из своей деревни близ Симбирска, было также очень трогательно. Нас троих детей, старшего брата, сестру и меня, закутанных, ничего не понимающих, понесли также прощаться. Помню, что мне тяжелее всех было прощаться с бабушкой, родной матерью отца моего, которая меня в особенности любила и баловала.

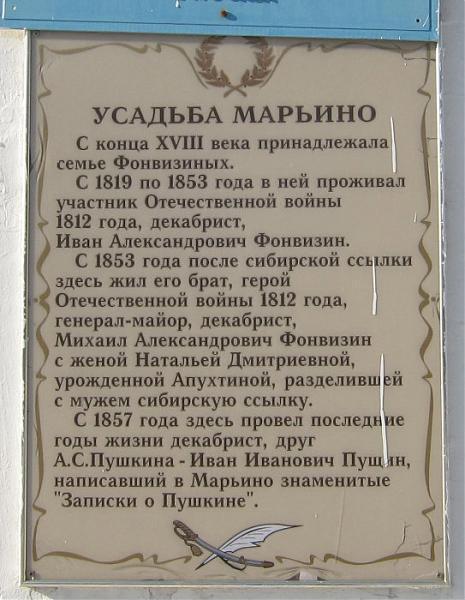

Путешествия нашего в Сибирь я совсем почти не помню, смутно только помню наш приезд в Красноярск, где прожили мы несколько месяцев, потом переехали в Ачинск, где тоже оставались недолго, а потом уже отца назначили исправником в Енисейск Красноярской губернии. В Енисейске прожили мы полтора года и здесь близко сошлись с сосланными на поселение после шестилетней каторги так называемыми декабристами Михаилом Александровичем и женою его Натальей Дмитриевной Фонвизиными. Енисейск довольно большой и красивый город. В нем много церквей, два монастыря, один мужской, другой женский, много каменных домов и прекрасная набережная. Он стоит на берегу огромной реки Енисея, быстрой и широкой. Ширина реки в само городе почти две версты, быстрота же так велика, что когда начинает ломать весною лед на реке Енисее, то образуются целые горы льда, с страшным треском падающие и тотчас же вновь поднимающиеся вверх. Когда Енисей трогается, то это составляет событие в городе; все бегут на набережную смотреть и любоваться необычной картиной; шум от падения льда бывает так велик, что когда ночью он трогается, то всех жителей будит своим треском. Мои собственные впечатления об Енисейске хотя детские, но очень поэтичные. С детства я обожала природу и восхищалась ей, а в Енисейске более, чем где-либо нельзя было ей не восхищаться. Помню как теперь, что когда после наших детских учебных занятий, отпускали нас, детей, гулять с гувернером-французом по живописным окрестностям города, то трудно описать нашу радость, когда, бывало, выйдя за город, увидим расстилающийся живой ковер всевозможных цветов под нашими ногами. Я нигде потом, ни в России, ни заграницей, не видала такого богатства флоры, как там. Разнообразие и величина цветов необыкновенная: там растут фиалки, гвоздики махровые, астры, тюльпаны и незабудки величиной с серебряный гривенник и еще какие-то местные цветы оранжевого цвета, формы розы, называемые сарана. Бывало, переехав на лодке залив Енисея, мы направлялись на любимое место наших прогулок, называемое Каштак. Это долина, покрытая цветами, окаймленная живописными холмами и пригорками. Рассыпавшись по бархатным лугам, каждый из нас старается набрать как можно больше и, сделав огромные букеты, мы спешим принести их домой. Жаль только, что прекрасные цветы не имеют здесь никакого запаха.

Лето в Енисейске очень скоротечно, продолжается не более полутора месяца, много два, при температуре чуть не до 40 градусов жара. Жар бывает так велик, что мы, дети, часто забавлялись печением яиц на окнах; подоконники последних большей частью делаются из грифельного камня, который так раскаляется солнцем, что положенное яйцо легко печется на нем. Растительность идет тоже с необычайной быстротой. Если с вечера заметите растение в саду, то утром вы увидите, что оно за ночь поднялось чуть не больше вершка. Вообще, все там поспевает очень быстро; ягод лесных, малины, смородины, земляники, брусники родится множество. Изобилие рыбы, дичи, мяча — необычайное, и поэтому жизнь была в то время баснословно дешева; но зато нравственные условия были убийственны. Общества почти никакого; круг чиновников тогда был очень неразвитый грубый. Все удовольствия заключались для них в вине и картах. Бывало, празднуют именины три дня, пьют и кутят целые ночи, уезжают домой на несколько часов, а потом опять возвращают и кутят. Порядочному человеку, попавшему в их круг, становилось невыносимо. Купечество хотя очень богатое, но замкнутое тоже в своей однообразной, грубой среде. Приехав в Енисейск, мой отец волей-неволей должен был поддерживать с ними общение и даже разделять их пирушки; но, не имея с ними ничего общего, старался удалиться от них и поэтому сошелся вскоре с поселенным там семейством декабриста Михаила Александровича Фонвизина и с сосланными туда поляками, общество которых, как людей образованных, было приятное. Из поляков многие были люди милые и талантливые; они давали нам, детям, уроки. Жизнь они вели трудовую и скромную, потому что нуждались очень в средствах к существованию. Фонвизины жили тоже уединенно, хотя в средствах не нуждались. Они занимали прекрасный каменный дом с садом; обстановка у них была очень приличная и комфортабельная.

Наталья Дмитриевна Фонвизина была весьма красивая молодая женщина и большая любительница цветов. Небольшой ее садик был настоящая оранжерея, наполненная редкими растениями; она по целым дням иногда возилась в нем. Она была женщина в высшей степени религиозная и умная, ниже я буду говорить о ней подробнее. Семейство наше виделось часто с Фонвизиными и я, как ребенок, сделалась фавориткою их обоих, особенно Михаила Александровича, который вообще очень любил всех детей, почему и привязался ко мне с нежностью отца. Привязанность их, впоследствии перешедшая в горячую дружбу ко мне, сохранилась до конца жизни, о чем тоже будет сказано подробнее в своем месте.

Моему отцу, как служащему в Енисейске исправником, приходилось делать большие разъезды по делам службы. Одна из самых замечательных поездок его была в Туруханск и далее на север; он не доехал всего 200 верст до Ледовитого океана. Туруханск — маленький уездный городок с одной церковью, почти без всякой растительности летом, населенный большей частью тунгусами и остяками, которые по непроходимым тундрам охотятся на зверя и приносят в Туруханск ясак свой, то есть дань или подать из лучше пушнины. Эта подать служила источников страшного зла. Как купцы, так и начальство, пользуясь кто своею властью, а кто своими средствами, бессовестно обирали несчастным инородцев. Последние до страсти любят вино и за штоф водки готовы отдать, кажется, свою душу, не только дорогого зверя. Самый лучший ясак, то есть дорогие шкуры пушистого соболя и чернобурой лисицы переходил за бесценок в руки купцов и чиновников, которые, таким образом, страшно обогащались. Раскрыть эти злоупотребления и послан был отец мой, и если б он сам был менее честен, то мог бы тоже легко обогатиться, тем более, что над ним не было почти никакого контроля. Ему предлагали крупные взятки как купцы, так и чиновники, чтобы только скрыть их злоупотребления; но отец, по своей добросовестности, не воспользовался заманчивой прелестью легкой наживы, открыл и вывел зло на чистую воду, чем, конечно, нажил себе немало врагов. Награду же за свои честные деяния он ожидает теперь на небесах, хотя все его действия по этому делу занесены были с похвалой в формуляр. Нелегко ему было в Туруханске, на краю света, вдали от семьи, бороться со злом и чувствовать другом себя одну лишь враждебную силу. Но Бог никогда не оставляет человека правого и уповающего на Него. Господь послал ему утешение и отраду в лице встретившегося там одного тоже поселенного из декабристов, Александра Борисовича Аврамова1 , который как человек хороший, добрый и образованный был для отца в этой глуши настоящим, как он выражался, сокровищем и опорой. Не легче было, конечно, и Абрамову, почти заживо погребенному в дикой, суровой стране, далеко от всего родного, близкого, цивилизованного. Но хороший человек не падает духом, и везде, с помощью Божьей, устроит себя так что найдет возможным быть полезным другим. Абрамов был характера очень доброго, веселого и общительного, старался всем делать добро и помогал кому словом, а кому и делом, заступался часто за невинных и отстаивал их. Его все там очень любили, и когда он умер, заразившись сибирской язвой, то оплакивали, особенно бедные, как родного отца.

В Туруханск на некоторое время был тоже сослан один из декабристов, Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин. Несчастного из Иркутска провели туда пешком на лыжах по тундрам. Этот страдалец не вынес, однако, такого страшного испытания, сошел с ума и впоследствии был переведен по просьбе меньшого его брата, тоже декабриста, Павла Сергеевича, в Красноярск, где тот находился, а потом они вместе переведены были на поселение в Тобольск, откуда в 1856 году возвращены на родину в Россию.

В Енисейск ясак привозится самими якутскими князьями, которые иногда приезжают с своими женами. Губернские власти принимают их с большой предупредительностью, угощают и дарят разные безделушки, до которых они большие охотники. Князьки собой далеко не привлекательны; маленькие ростом, скуластые, с расплющенными носами, грязные, неопрятные, одеты летом в разное тряпье; женщины ушивают свои тряпки разными погремушками; зимою же у них есть особенные одеяния из шкур оленей, сшитых волосом вверх. Как мужчины так и женщины страстно любят водку. Однажды к отцу пришло их несколько пар мужей с женами. Отец представил их жене своей; подал им угощение и водку, без которой угощения не существует. Пьют они водку стаканами. Подвыпив, они пошли бродить без церемоний по комнатам. Забравшись в спальню, где, о по обыкновению, стояли кровати, вдруг, к ужасу матери моей, один из князьков вскочил на постель и уселся с поджатыми грязными ногами как на диване. Насилу уговорили его сойти, так понравилось ему мягкое сиденье на постели. В другой раз одной из княгинь показалось, что поданное вино не крепко, она бросила стакан с водкой на пол и потребовала лучшего, т. е. более крепкого. Под конец они до того надоели матери моей своими выходками, что она просила больше их не пускать к ней в комнаты.

Я уже сказала, что нравственная жизнь в Енисейске была очень тяжелая, с отъездом же Фонвизиных в Красноярск, куда их перевели на поселение, она стала просто невыносима. К счастью нашему, вскоре и отца перевели вторично в Ачинск, уездный город Красноярской губернии2.

Отец очень был обрадован этим переводом. Постоянные далекие, соединенные с опасностью для жизни разъезды по уезду начали сильно его утомлять и очень вредно влиять на здоровье. Во вторичное пребывание наше в Ачинске, мы прожили в нем тоже не более полутора года. Маленький уездный городок Ачинск, конечно, не мог наполнить жизни, но, по крайней мере здесь было покойнее, не было того разгула среди чиновников, как в Енисейске, и отцу не надо было ездить на дальние расстояния.

Среди ачинского общества находились люди, если и не совсем развитые, то добрые и приятные. Отца очень многие полюбили. В бытность его в Ачинске с ним случился эпизод, выходящий за рамки обыкновенных. Там жил один так называемый брат Даниил3, старец, великий подвижник, всеми уважаемый и считаемый за святого. Он жил в землянке на краю города и проводил время в постоянном труде и молитве. За кусок черного хлеба он работал по ночам, копая в огороде, косил и жал хлеб до совершенного изнеможения, отдохнув немного, вкушал пищу, то есть черный сухой хлеб и неочищенный картофель; чтобы меньше съесть он закладывал себе за пояс деревянный кол. Родом он был из малороссиян и будучи солдатом, делал компанию 1812 года. Выучившись грамоте Даниил стал прилежно заниматься чтением св. Писания и, познав суету мира, вознамерился по окончании служебных лет, уйти в монастырь: но начальство, имея в нем хорошего служаку, воспротивилось этому и стало его удерживать; он решительно объявил, что не хочет более служить. Тогда, не знаю наверно, это ли сопротивление власти поставлено ему было в вину, или был он еще оклеветан, но его сослали в Сибирь, и он попал в Томскую губернию, в Богатильский завод на вечную каторгу. Он и там все работы, возлагаемые на него исправлял без упущения, а ночи проводил в молитве. Даже днем, когда все отдыхали, он удалялся в уединенное место на молитву, чтобы его никто не видал.

Заводом управлял тогда пристав Егор Петрович Афанасьев, прозванный «бесстрашным». Человек грубый, постоянно пьяный, он и прозван был бесстрашным за пьяное удальство. Однажды, будучи, конечно, пьяным он похвастался, что на беговых дорожках проедет наверху кругом каланчи, что и исполнил к изумлению всех предстоящих. Этот-то пристав возненавидел Даниила за его святую жизнь, называл его не иначе как «святошей», насмехался, говоря: «Ну-ка, спасайся, святоша, на каторге». Ненависть к Даниилу дошла у него до крайнего предела. Раз он приказал посадить его обнаженного в трескучий мороз на крышу своего дома и обливать из пожарных машин водою, сам же с насмешкой кричал: «Спасайся, Даниил Ведь ты святой!». Праведник страдал и молился за мучителя своего, а народ с ужасом смотрел на истязания. Жена мучителя послала было шубу, чтобы прикрыть наготу страдальца, но она была сорвана с него. Однако, Господь вступился за своего верного раба и поразил мучителя внезапною страшною болезнью: у него тут же вдруг повернуло голову с сильною болью в сторону, так что лицо очутилось почти назади. Жена мучителя начала укорять мужа за св. старца». Что ты делаешь? Побойся Бога, неужели не видишь над собой праведного наказания за истязание Божьего человека, — говорила она, — отпусти его!». Тогда приказал он позвать к себе старца, начал просить у него прощения, кланялся ему в ноги и умолял помолиться за него. Старец же Даниил, забыв претерпленные страдания, с обычной добротою стал ему говорить: «Что ты, что ты, брат, да ты ни в чем передо мной не виновен. Ведь это была Божья воля – меня, негодного наказать.» После того он начал молиться за него, и ему тотчас же стало лучше и голова приняла прежнее положение. На другой день случилось Афанасьеву поехать в город Ачинск; ночью поднялась вдруг такая метель, что он заблудился и сбился окончательно с дороги. Кучер заметил ему: «Это Господь наказывает нас за то, что вчера оскорбили святого старца Даниила. Афанасьев в испуге внутренне обратился с мольбою к Даниилу: «Прости меня, старче Данииле, и избавь нас от неминуемой смерти. Более тебя держать даже на заводе не буду и отпущу на волю». Повернув лошадей наудачу, они вдруг очутились близ самой дороги. Как только Афанасьев возвратился назад, то сейчас же написал донесение к губернатору, что такой-то Даниил совершенно не способен к работе — и отпустил его на волю, на пропитание. Все эти подробности пришлось нам слышать от жены Афанасьева, у которого по приезде нашем в Ачинск жили мы на квартире. Слава о святой жизни старца Даниила росла с каждым днем и отцу моему очень хотелось его видеть.

Однажды отец сидел в своем кабинете и занимался делами, как вдруг вбегает в комнату какой-то оборванец, бросается прямо к нему и треплет за плечо со словами: «А, здравствуй, исправник, я пришел к тебе за делом!». Отец, увидя перед собой какого-то бродягу так фамильярно с ним обращающегося, закричал на него и хотел было вытолкать, но в эту минут входит письмоводитель и останавливает отца: «Что вы делаете, Дмитрий Иванович! Ведь это брат Даниил!». Можно представить удивление в вместе радость отца, узнавшего, что у него в доме давно желанный праведник. Отец тотчас же извинился перед ним. Брат же Даниил (его всегда звали братом по его собственному желанию; отцом он не позволял себя называть , говоря — у нас один отец, Господь, остальные все братья) продолжая трепать отца по плечу говорил: «А я ведь к тебе по делу! У тебя есть дело, в котором обвинили невинного и оправдали виновного, рассмотри-ка дело хорошенько». Отец обещал все сделать и так был уверен в справедливости защиты брата Даниила, что тотчас же велел выпустить на свободу обвиняемого. Впоследствии по тщательному рассмотрению дела, точно оказалось, что обвиняемый, как говорил брат Даниил, был прав. С тех пор он довольно часто забегал к нам и привязался к отцу и матери моим. Не раз потом, по просьбам брата Даниила, которого отец очень чтил как святого, нам приходилось делать доброе дело. Денег он никогда не брал. «Сам находи бедных, если хочешь истинно помогать им», — отвечал он всегда, когда ему предлагали денег. О его жизни и деяниях ходило множество рассказов.

За несколько месяцев до своей кончины брат Даниил переселился из Ачинска в Енисейск, в женский монастырь, к игумении Евгении, которой лет за десять перед тем, когда она еще жила с мужем, предсказал, что она будет в Енисейске игуменьей, и что тогда он придет к ней, и она похоронит его. Вот как она сама описывает это в своих записках:

«Когда я еще жила в мире, то часто приглашала к себе брата Даниила и в саду хотела ему выстроить келью по его желанию. Но он мне говорил: «Ты сама живешь на болоте, а когда будешь жить на твердой земле, тогда я к тебе приду, ты меня и похоронишь». Так и случилось, ибо через десять лет я поступила в игуменьи, приехал ко мне дорогой мой гость, и только вошел в келью мою, сказал: «Вот теперь ты живешь на твердой земле, и я к тебе приехал погостить; ты меня и похоронишь». Погостил мой гость только три месяца и преставился 15 апреля 1843 года в четверг на Пасхе. Накануне своей смерти он с удовольствием осматривал местность в монастырской ограде и говорил мне: «Завтра меня уже не будет, вы не говорите — я уехал, а скажите: был, да нет Даниила». И подлинно так; с вечера был здоров, в утреню исповедался, а в раннюю обедню причастился Святых Таин. Мне он сказал: «Приди ко мне в третьем часу». Я, придя, послала за священником, и он прочитал отходную. Старец стал на колени, я поддержала его за плечи. Он же сказал мне: «Бог тебя простит, мое золото». С этими словами он скончался. Когда начали его обмывать, увидели на теле берестовый пояс, уже вросший в тело и кровь, запекшуюся около пояса; с тем его и положили в гроб. Я с радостью такое сокровище похоронила в ограде монастыря. Скончался он около шестидесяти лет. На похороны его столько стеклось народу, что надо было бы подивиться. Еще не знали хорошо странника в нашем городе, а все собрались в церковь от малf до велика.

Глава 2

Перевод моего отца на службу в Красноярск. — Намерение его возвратиться в Россию. — Переезд в Тобольск. — Назначение его советником Тобольского губернского правления. — Декабристы. — Ссыльные поляки. — Генерал-губернатор князь Горчаков. — К рестьянский бунт и его усмирение моим отцом. — Княгиня Н. Д. Горчакова. — Перевод генерал-губернаторского управления в Омск. — Наталья Дмитриевна Фонвизина. — Ее жизнь до замужества. — Что послужило Пушкину темой для поэмы «Евгения Онегина». — Самоотверженный подвиг Н. Д. Фонвизиной.

В Красноярске, куда был переведен из Ачинска отец, мы опять встретились со старыми знакомыми, Фонвизиными, и снова прожили года полтора вместе с ними. Там поселены были еще некоторые из декабристов: два брата Бобрищевы-Пушкины, Краснокутский, Митьков. Так как Красноярск губернский город, то и состав чиновников был более порядочен и образованный. Жизнь там была более приятная, чем в уездных городах. Декабрист Краснокутский был холостой, разбитый параличом, почему все его товарищи и знакомые собирались к нему, беседовали, играли иногда в карты. Переведенный впоследствии в Тобольск, он там умер.

Красноярск довольно большой красивый город тоже с замечательными живописными окрестностями и изобилием флоры, как и в Енисейске. Зимы там жестокие до сорока градусов мороза, но без снега. Постоянные сильный ветер, дующий в ущелье, сносит совершенно снег. На Рождестве часто приходилось ездить по замерзшей земле на колесах. Я помню как мы, дети, боялись ездить по замерзшей реке, гладкой как лед, совсем без снега.

По отъезде Фонвизиных из Красноярска в Тобольск, куда их по просьбе родных перевели, отец мой недолго оставался в Красноярске. Ему надоело жить в Сибири, и он задумал возвратиться в Россию, куда мы и отправились обратно в декабре месяце 1839 года.

Тобольск лежал нам не по пути, но мы нарочно заехали туда, чтоб повидаться и проститься в последний раз с Фонвизиными. Тогда в Тобольске генерал-губернатором был князь Петр Дмитриевич Горчаков родственник и друг Фонвизиных. Михаил Александрович Фонвизин уговорил отца остаться в Тобольске и рекомендовал его князю Горчакову как честного человека; отцу предложили место советника в губернском правлении, которое он и принял. В Тобольске мы прожили, не разлучаясь с Фонвизиными, в постоянной, а потом тесной дружбе, ровно шестнадцать лет. В Тобольск же вскоре переведены были из Красноярска братья Бобрищевы-Пушкины, тоже наши хорошие знакомые, а впоследствии и дорогие друзья, а вскоре затем и еще несколько семейств из декабристов: Анненков, Александр Михайлович Муравьев, доктор Вольф, Петр Николаевич Свистунов, барон Штейнгель, Башмаков, Степан Михайлович Семенов, князь Барятинский. Недалеко от Тобольска, верст за 200, в уездном городе Ялуторовске поселились также на житье декабристы: Матвей Иванович Муравьев-Апостол, Иван Дмитриевич Якушкин, Иван Иванович Пущин, барон Тизенгаузен, Ентальцев, Басаргин. Все они нередко приезжали в Тобольск, конечно, с разрешения губернатора и, принадлежа большею частью к высшему обществу, отличались образованием и простотой обращения.

Первые годы нашей жизни в Тобольске шли однообразно; мы, дети, заняты были учением, отец службой. В Тобольске, как и в Енисейске, нашими учителями были большею частью сосланные поляки. Между ними особенно отличался некто граф Мархидский, дававший нам уроки музыки на фортепиано. Многие были приняты в обществе и участвовали на балах и вечерах и были, конечно, из первых танцоров.

Фонвизины в Тобольске вели жизнь хотя и скромную, но имели уже довольно обширное знакомство благодаря своим прекрасным качествам, а также родству с генерал-губернатором князем Горчаковым, который бывал у них всегда запросто, как близкий родственник. Надо сказать, что Горчаков в первые годы своего губернаторства, когда главная резиденция его была в Тобольске, вел себя безукоризненно и мудро управлял краем, преследовал и искоренял взяточничество, умел выбирать и окружать себя людьми честными и добросовестными. Он понял моего отца и отличил полными доверием, поручая ему многие запутаннее дела, требовавшие добросовестного исполнения; с Божьей помощью, отец неутомимо, не щадя своих сил, исполнял их с успехом. Некоторые поручения приходилось ему исполнять с опасностью жизни; так, например, в одном уезде произошел бунт крестьян, причиной которого был один из проезжавших торговцев, рассказывавший вольным крестьянам, будто бы государь хочет и их, по примеру России, закабалить в крепостные и отдать помещикам, несмотря на то, что в Сибири никогда не существовало крепостного права, народ был все вольный и жил на богатых сибирских пажитях, имея в своем распоряжении землю, лес, и все угодья этого богатого края. В подтверждение своих рассказов торговец сочинил, что будто бы он даже обогнал целый обоз лаптей, которых сибиряки никогда не носили, но которые заставят их надеть, как эмблему крепостного над ними права. Народ был настолько глуп, что поверил этим басням и взбунтовался против предстоящей крепостной кабалы; приехали исправник и заседатель и стали их уговаривать; не сумев хорошо убедить, они хотели силою заставить их молчать; однако этим до того разъярили народ, что он бросился на начальство и буквально на куски разорвал несчастных исправника и заседателя. Сейчас же дали знать в Тобольск князю Горчакову, который и послал для усмирения бунтовщиков моего отца как доверенное лицо. Можно себе представить, как тяжело было отцу ехать туда, чуть не на явную смерть. Но так как он был глубоко верующий человек, то, предавшись на волю Всевышнего, напутствуемый молитвами семьи и советами добрых друзей Фонвизиных, бодро отправился к своей цели.

Толпа, когда отец приблизился к ней, еще бушевала и не хотела слушать никаких доводов, но мало-помалу услышав кроткие убеждения и разрешение лжи легкомысленного торговца, начала стихать и наконец убедилась в малодушном доверии к басням рассказчика. Раскаявшись, она выдала зачинщика и с благодарностью отнеслась к отцу за то, что он сумел наставить их на истину, чем спас многих от погибели. Благополучное усмирение бунта еще более возвысило глазах князя Горчакова моего отца, который после этого сделался окончательно его любимцем.

Княгиня Наталья Дмитриевна Горчакова, урожденная Черевина, находилась в близком родстве с Натальей Дмитриевной Фонвизиной и ежедневно виделась с нею. Бывало придет со всеми своими детьми к Фонвизиным и отводит душу по целым вечерам в обществе у них. Она была женщина очень скромная и в высшей степени застенчивая, близорукая, терялась при появлении каждого нового человека, так что официальные приемы у генерал-губернатора были для нее просто невыносимы; она любила жизнь более тихую и скромную, много занималась воспитанием детей, часто ездила в Россию, а под конец и совсем переселилась туда; мужу не нравились ее частые уклонения от общественных приемов и ее частые отлучки, но он ничего не мог сделать.

Князь Горчаков перевел свою резиденцию из Тобольске в Омск, за шестьсот верст от Тобольска, ближе к киргизской степи, куда, как он уверял, делали часто набеги киргизы, почему его корпусной квартире и следовало быть ближе к этой местности. С удалением главной квартиры, управления генерал-губернатора, войска, чинов штаба в Омск Тобольск совершенно опустел, сделался скромным губернским городом, и жизнь в нем началась довольно скучная. Собственно для меня это была лучшая пора, потому что в этот период мы больше сблизились с Фонвизиными. На меня как на девочку с пылким воображением и восприимчивой натурой Наталья Дмитриевна имела громадное нравственное влияние. Она была замечательно умна, образованна, необыкновенно красноречива и в высшей степени духовно-религиозно развита. В ней так много было увлекательного, особенно когда она говорила, что перед ней невольно преклонялись все кто только слушал ее. Она много читала, переводила, память у нее была громадная; она помнила даже все сказки, которые рассказывала ей в детстве ее няня, и так умела хорошо, живо картинно представить все, что видела и слышала, что самый простой рассказ, переданный ею, увлекал каждого из слушателей. Характера она была чрезвычайно твердого, решительного, энергичного, но вместе с тем необычайно веселого и проста в обращении, так что в ее присутствии никто не чувствовал стеснения. Высокая религиозность ее проявлялась не в одних внешних формах обрядового исполнения, но в глубоком развитии видения духовного; она в полном смысле слова жила внутренней, духовной жизнью. Читала она всевозможные духовные книги, не говоря уже о Библии, которую знала всю почти наизусть, читала творения св. отцов нашей православной церкви и писателей католической и православной церквей, знала немецкую философию, к тому же обладала еще необыкновенно ясным и глубоким взглядом на жизнь.

С ней редко кто мог выдержать какой-нибудь спор, духовный ли, философский или политический. Как бывало мудро и глубоко умела она соединить мировые события с библейскими пророческими предсказаниями. Не раз приходилось ей развивать архиереям такие евангельские истины, к которым они сами не вникали, и поражать их глубиною своего духовного видения. Один из тобольских архипастырей настолько поразился ее знаниями, что заставил ее написать объяснение на молитву «Отче наш», которое до сих пор сохранилось. Объяснение этой молитвы ясно выказывает глубокое чувство верующего человека. Жизнь ее с детства была необыкновенная. Она была единственная дочь богатого человека, Апухтина, женатого на Марии Павловной Фонвизиной. Он долго был предводителем в Костроме, где были у него большие поместья. В этих-то костромских лесах и воспитывалась поэтичная натура его дочери. Она любила поля, леса и вообще привольную жизнь среди народа и природы, не стесненную никакими лживыми личинами светской жизни в городах.

Мать ее была очень благочестивая женщина, любила принимать разных странников, монахинь и, конечно, воспитала дочь в благочестивом направлении. Но экзальтированная юная душа дочери не удовлетворилась одними наружними формами религии. Она страстно предалась чтению разных духовных книг. Из жизнеописаний святых она увлекалась более всего мученическими и аскетическими из любви к Христу подвигами их. Сердце ее загорелось тою же любовью к Господу, и она начала подражать им. С 14-ти лет она несла втихомолку разные своего рода подвиги. Носила из веревки, вареной в соли на теле пояс от которого много страдала, потому что он разъедал ее нежное тело. Надо заметить, что она была очень красива собой, и чтобы на нее менее обращали внимания, она стояла по целым часам на солнечном упеке и радовалась, когда кожа на ее лице трескалась от солнечных лучей.

Когда ей исполнилось 16 лет, то к ней стало свататься много женихов, о которых она и слышать не хотела, решившись в сердце посвятить себя Богу и идти в монастырь. Родители, узнав о ее желании, восстали против него и потребовали, чтобы она вышла замуж. Тогда она задумала тайно удалить в монастырь. Несмотря на молодость лет, она устроила все очень умно; заинтересовала своим горячим признанием местного деревенского священника, ее духовника, который помог ей уйти из дома родительского дал ей одежду сына своего семинариста, обрезал ее прекрасные волосы и нарек ее именем Назария. Она ночью вышла из дома и шла лесом одна, распевая псалмы и молясь внутренне Господу. Страха, как она рассказывала потом мне, не ощущала никакого, только спешила, чтобы до утра уйти как можно дальше от родных мест. К утру, впрочем, она очень ослабела; но боясь зайти в деревню, поворотила в глушь леса и, сев на пень, подкрепила себя куском черного хлеба, взятым ею из дома священника. Отдохнув немного, она пошла далее, и прошла, таким образом, верст 70 до вечера следующего дня. Платье ее, то есть рубашка и кафтанчик семинариста, изорвались; из ног струилась кровь, так как она шла босиком; но она радовалась и восхваляла Бога, что за него терпит, спешила дойти до святой обители, которая была уже в нескольких только верстах от нее. Как вдруг слышит стук экипажа по дороге. Она свернула скорее в сторону и в проезжающем узнала одного из своих прежних женихов, г. Верховского. Он проехал было мимо нее, но потом, заметив мальчика, вернулся прямо к ней и спросил не видел ли он барышню, и каково было его удивление, когда в мальчике тотчас узнал ее. Бороться с ним она, конечно, не могла; он посадил ее к себе на дрожки и привез обратно к родителям.

Утром, в день ее побега, когда родители узнали, что дочь пропала, конечно, поднялась страшная суматоха, разослали людей в поиски, недоумевая, куда она могла уйти. Однако, успели выпытать тайну ее побега в монастырь от ее приятельницы, девушки ее лет, жившей у них же в доме. В эту суматоху приезжает к ним Верховский и, узнав в чем дело, поскакал тотчас же сам в погоню по направлению к женскому монастырю, где на дороге, как описано выше и успел догнать ее.

Возвратившись в дом родительский, она покорилась своей участи и дала обещание слезно умолявшей ее матери не уходить, пока они живы, в монастырь; но с условием не принуждать ее выходить замуж. Так прожила она спокойно несколько лет.

Ее страстная натура не избегла, однако, некоторых увлечений. Дом богатого ее отца, любившего жить открыто, всегда был полон гостей, родных, знакомых, приезжавших часто из Москвы в великолепное их имение, стоящее на берегу живописной реки Унжи Костромской губернии.

Один из молодых людей, посещавших из Москвы, сумел как-то тронуть и увлечь сердце молодой деревенской красавицы; она с доверчивостью своего благородного юного сердца слушала напевы легкомысленного юноши, верила им и надеялась было уже найти с ним счастье, но разочарование ее было жестоко, когда юноша, разведав, что состояние ее отца очень расстроено, что широкая жизнь запутала его дела, и что он за дочерью не может дать того, чего он ожидал, переменив общение, стал от нее удаляться и уехал, не объяснившись даже с ней, в Москву.

Ее благородное сердце было сильно уязвлено и оскорблено низостью поступка молодого человека. Вскоре после этого приехал к ним в деревню двоюродный ее дядя Михаил Александрович Фонвизин, человек в высшей степени добрый, честный, умный и очень образованный. Он знал ее с детства и любил ее всегда как милую девочку; но за время как он не видел ее долго, она успела расцвести и из наивной хорошенькой девочки превратиться в красавицу, полную огня, хотя и с оттенком какой-то грустной сосредоточенности. Михаил Александрович, будучи мягкого нежного сердца, не устоял и пленился настолько своей племянницей, что привязался к ней страстно. Она, видя горячую его привязанность к ней, не осталась равнодушную к его чувству тем более, что имела случай оценить благородные его качества и высоко-бескорыстное сердце, высказывавшееся, как она узнала в следующем великодушном относительно ее отца поступке. Отец ее задолжал ему порядочную сумму денег, и когда Михаил Александрович узнал о расстройстве его дел, то разорвал вексель и бросил в камин. Старик отец хотя был очень тронут его благородным великодушием, но гордой душе его тяжело все-таки было перенести унижение перед другом. Заметив нежные его чувства к дочери, он очень обрадовался, когда Михаил Александрович заявил ему о желании на ней жениться, если получит ее согласие. У гордого отца после этого объяснения точно камень свалился с сердца. Он, зная нерасположение дочери вообще к замужеству, передал ей предложение дяди и при этом рассказал ей о великодушном ее поступке относительно векселя, прибавив, что он был бы вполне счастлив, если б она не отвергла его предложения и тем как бы уплатила за отца и спасла бы его гордость и честь. Наталья Дмитриевна и сама настолько уже успела привязаться к Михаилу Александровичу, что узнав о таком бескорыстном его поступке и будучи глубоко верующей душою приняла все это как за указание воли Божьей выйти замуж за дядю, спасти честь любимого отца, и тотчас же согласилась быть женою этого благородного человека.

Через несколько месяцев они обвенчались в костромском их родовом имении Давыдове и вскоре переехали на житье в Москву, где Наталья Дмитриевна, окруженная многочисленной роднею как со стороны мужа, так и своей должна была постоянно посещать свет. Не любя его, она скучала пустотой светской жизни, тосковала и рвалась к своим заветным полям и лесам. Роскошные балы, где она блистала своею красотою, нисколько ее не привлекали. Посреди этой светской лжи и лести духовная внутренняя ее жизнь как бы уходила еще глубже в сердце, росла и крепла в ней. Столкновение с разнородными людьми выработало еще более серьезную сторону и из наивной экзальтированной девочки она превратилась в женщину необыкновенно умную, сосредоточенную, глубоко понимающую свои обязанности. Это доказывает очень характеристичный эпизод ее встречи на одном бале с тем молодым человеком, который когда-то так увлекал ее своими льстивыми уверениями и так горько разбил ее чистые мечты.

На бале он был поражен встречей с женой заслуженного и всеми уважаемого генерала, блестевшую красотой и умом, не наивною уже девочкой когда-то и его самого увлекавшей, но очаровательной женщиной, окруженной толпой поклонников. Его низкая натура проявилась еще раз тем, что он не задумался стать тоже в число ее поклонников, рассчитывая на прежнюю ее к нему симпатию, но был уничтожен благородным и гордым ее отпором, как низкий ухаживатель за чужой уже женой. Тема «Евгений Онегин» взята Пушкиным именно из жизни Натальи Дмитриевны; этот эпизод и многие подробности были ему переданы одним из общих их знакомых. Когда вышли первые главы поэмы «Евгений Онегин», то Михаил Александрович находился уже в крепости. Однажды один из родственников Натальи Дмитриевны, Молчанов, прибегает к ней и говорит: «Наташа, знаешь, ведь ты попала в печать! Подлец Солнцев передал Пушкину твою историю и он своим поэтическим даром опоэтизировал тебя в своей поэме «Евгений Онегин»!»

Наталья Дмитриевна до конца жизни сохранила свой твердый решительный характер. Она знала, что муж ее принадлежал к тайному обществу, но не предполагала, однако, чтоб ему грозила скорая опасность. Когда же после 14-го декабря к ним в деревню Крюково, имение, принадлежащее Михаилу Александровичу по Петербургскому тракту, где они проводили зиму, явился брат Михаила Александровича в сопровождении других, незнакомых ей, лиц, то она поняла тотчас же, что приезд незнакомых людей относится к чему-то необыкновенному. От нее старались скрыть настоящую причину и сказали, что ее мужу необходимо нужно ехать в Москву по делам, почему они и приехали за ним по поручению товарищей его. Беспокойство, однако, запало в ее сердце, особенно когда стали торопить скорейшим отъездом; она обратилась к ним с просьбой не обманывать ее: "Верно, везете его в Петербург?» - приставала она к ним с вопросом. Они старались уверить ее в противном. Муж тоже, чтобы не огорчат ее вдруг, старался поддержать обман, простился с нею наскоро сжав судорожно ее в своих объятиях, благословил двухлетнего сына, сел в сани с незнакомцами, и они поскакали из деревни. Наталья Дмитриевна выбежала за ними за ворота и, не отрывая глаз, смотрела за уезжавшими, когда же увидела, что тройка, уносящая ее мужа, повернула не на московский, а на петербургский [тракт], то, поняв все, упала на снег, и люди без чувств унесли ее в дом. Оправившись от первого удара, она сделал нужные распоряжения и на другой же день, взяв с собой ребенка и людей, отправилась прямо в Петербург, где узнала о бывшем 14 декабря бунте на площади и о том, что муж ее арестован и посажен в Петропавловскую крепость.

Она не упала духом, разузнала о других арестованных лица познакомилась с их женами и подговорила их как-нибудь проникнуть к заключенным мужьям. Однажды она сказала жене товарища мужа, Ивана Дмитриевича Якушкина, с которой была дружна: «Наймем лодку и поедем кататься по Неве мимо крепости!» И две молодые предприимчивые женщины, наняв ялик, долго плавали около крепости, наконец, заметили каких-то гуляющих арестантов, но побоялись приблизиться к ним, не зная наверно, кто они, и опасаясь быть замеченными.

Разузнав потом хорошенько у служителей крепости, за деньги, конечно, как помещены их узники, они узнали также, что их водят в известный час каждый день гулять по берегу Невы вдоль крепости. Тогда они смелее стали продолжать ежедневно свои прогулки на ялике по Неве, и когда завидели вдали опять гуляющих арестантов, то подъехали ближе настолько, чтоб они могли их заметить, стали махать им платками и делать разные знаки, по которым заключенные и узнавали своих жен. Потом достигли уже того, что стали передавать им записочки и получать ответы на разных грязных бумажках или табачных бандеролях, которые сохранились у меня до сих пор. Она, как только ей стало известно решение участи мужа, что ссылается в Сибирь на каторгу, решилась последовать за ним в изгнание, но не могла ранее года исполнить свое желание. Когда муж ее уже сидел в крепости, у нее родился второй сын, после которого она долго не могла оправиться. Мужа же в продолжение этого времени отправили в Сибирь, и она не имела никакого известия о нем, так что не знала, жив ли он там или нет.

Родители ее восстали против ее решения ехать за мужем на каторгу. Она была у них единственная дочь, и разлука с ней почти навек казалась для них невозможной. Но твердая решимость дочери исполнить священную обязанность относительно изгнанника-мужа заставила их покориться своей скорбной участи и расстаться с любимой дочерью. Предчувствие их не обмануло – они не видали ее больше. Отец недолго пережил сразившее его горе, а мать от постоянных слез сначала ослепла, и когда начала терять зрение, то умоляла императора Николая Павловича о позволении дочери приехать из Сибири повидаться с нею хоть на один только день. Но просьба слепнущей старухи-матери не была уважена императором. Дочери поставлено было условие: раз выехав из Сибири – не возвращаться более назад к мужу, на что, конечно, дочь не согласилась, и старуха-мать так и ослепла, а потом умерла, не повидавшись с дочерью на земле.

Устроив своих двух малолетних сыновей у дяди, Ивана Александровича Фонвизина, родного брата Михаила Александровича, человека высоких нравственных правил, честного, доброго, благочестивого и горячо любившего брата, Наталья Дмитриевна поехала одна с девушкою и с фельдъегерем на козлах, оторванная от родной семьи, родины, друзей, в неведомую даль, с будущим, покрытым таинственным мраком.

До Тобольска она доехала благополучно, но там захворала и должна была пробыть несколько времени. На ее счастье тогда в Тобольске был губернатором один из ее родственников, Н. Д. Бантыш-Каменский, который принял в ней живое участие, поместил ее у себя в доме и обращался с нею, как с близкою родной, устроил отъезд ее дальше с лучшими удобствами, дал ей в провожатые по своей губернии чиновника; таким образом она благополучно доехала до Иркутска и дальше в Читу, сделавшуюся тюрьмой для 120 государственных преступников. Встреча ее с мужем в тюрьме, с цепях, столько была радостная, сколько же и тяжелая. Но твердость духа и упование на Господа не оставляли ее и в эти тяжкие минуты. Она поняла вполне свое высокой назначение быть нравственной поддержкой для мужа, почему и взялась с истинным самоотвержением за свой великий подвиг. По прошествии полутора года проведенных в Чите, в тюрьме, всех декабристов перевели в Петровский завод за 700 верст от Читы; там нарочно для них была выстроена тюрьма. Туда последовали за ними и жены их.

Глава 3

Влияние декабристов на сибиряков. — Уважение к декабристам каторжников. — Случай с княгиней Трубецкой. — Характеристика М. А. Фонвизина. — Обзор жизни Фонвизиных в Тобольске. — Архиепископ Афанасий. — А. М. Муравьев. — Доктор Ф. Б. Вольф. — И. А. Анненков. — Его жена Прасковья Егоровна. — Виолончелистка Христиани. — Граф Н. Н. Муравьев-Амурский. — П. Н. Свистунов. — П. С. Бобрищев-Пушкин. — Холера в Тобольске.

Декабристы в тех местностях Сибири, где они жили, приобретали необыкновенную любовь народа. Они имели громадное нравственное влияние на сибиряков: их прямота, всегдашняя со всеми учтивость, простота в обращении и вместе с тем возвышенность чувств ставили их выше всех, а между тем они были равно доступны для каждого, обращающегося к ним за советом ли, с болезнью ли, или со скорбью сердечной. Все находили в них живое участие, отклик сердечный к своим нуждам.

Даже осужденные за разные преступления простые каторжники и те, несмотря на свою закоренелость, выказывали им своего рода уважение и предпочтение. Вот некоторые тому примеры. Первые из декабристов, восемь человек, были сосланы на каторгу в Нерчинские заводы: князья Волконский, Трубецкой, два брата Борисовы, Давыдов, Артамон Муравьев, князь Оболенский и Якубович; они были помещены в тюрьме вместе с простыми каторжниками. Последние поняли, что эти люди, хотя и осуждены тоже на каторгу, но все-таки не такие злодеи, как они. Что же делают каторжники? Сговариваются и решают сделать занавес, собирают разное тряпье и отделяют себя от них импровизированной занавесью.

Другой случай был с княгиней Трубецкой в Чите или в Петровске: она жила со своею горничною девушкой в нанятом крестьянском домике, который разделялся сенями на две половины; в одной жила сама хозяйка, женщина довольно грубая и недобрая, в другой же половин помещалась княгиня Трубецкая. Она была удивительной доброты, кроткая и милая в обращении. Когда во время своих одиноких прогулок по лесам и горам. Княгиня встречалась с беглыми каторжниками, то старалась всегда с ними быть ласковой, давала им денег, и они ее боготворили, почитали, и , конечно, не делали ей никогда ни малейшего зла. Однажды они задумали обокрасть ночью хозяйку, у которой жила Трубецкая, но чтобы не пугать последнюю, предупредили об этом е девушку и просили передать княгине, что если она услышит ночью шум на хозяйской половине, то не пугалась бы, что они ее не тронут. Девушка с вечера побоялась все-таки сказать барыне, но, разбуженная стуком, сообщила тогда княгине о случившемся. Злодеи приперли шестом снаружи даже дверь, чтобы княгиня в испуге не выскочила ночью.

В Петровске жены декабристов приобрели свои деревянные дома и украсили их со вкусом, сколько могли. Их мужьям было разрешено приходить на свидание с женами в продолжение нескольких часов, тогда как прежде они могли видеться только в тюрьме, где иногда испытывали большие неприятности.

Особенное счастье для заключенных, что назначенный главным над ними тюремщиком, или комендантом, генерал Лопарский был человек образованный, добрый и умный, так что они все уважали и любили его. У них у всех почти сохранились его портреты. По окончании срока каторги многие из декабристов были посланы на поселение в сибирские города. Фонвизины попали в Енисейск Красноярской губернии, куда, как я уже сказала раньше, вскоре мы и приехали и познакомились там с ними. Здоровье Натальи Дмитриевны не выдержало, однако, тяжелых испытаний и расстроилось серьезно. Особенно много болела и страдала она в Чите и Петровске; местность, окруженная горами, дурно повлияла на ее нервы, и она получила там сильную нервную болезнь, от которой страдала в продолжение десяти лет. Она была очень радушная, гостеприимная хозяйка и любила так же, как и муж ее, угощать; впрочем, он всегда сам занимался столом. В Тобольске, при обилии рыбы и разнородной дичи, стол у них был всегда прекрасный. Сухие же продукты, как то: миндаль, чернослив, грецкие и другие орехи, кофе, горчица, конфеты, масло прованское и т. п., присылались им пудами прямо из Москвы, так что недостатка ни в чем они не имели.

Сначала они нанимали квартиры, а потом купили собственный деревянный дом с садом. Так как Наталья Дмитриевна была большая любительница цветов, то разбила и украсила свой сад превосходными цветами, выписывая семена из Риги, от известного в то время садовода Варгина, завела оранжерею и теплицу: у нее были даже свои ананасы. Нередко собирались у них по вечерам друзья, беседовали, спорили. Фонвизины получали разные журналы, русские и иностранные, следили за политикой и вообще за всем, что делалось в Европе. Все их интересовало. Умные, увлекательные их беседы были весьма поучительны.

В Сибири у Фонвизиных родилось двое детей, которые там же и умерли в малолетстве. Тогда они начали воспитывать чужих детей. Подружившись очень с тобольским протоиереем Степаном Яковлевичем Знаменским, очень почтенным и почти святой жизни человеком, обремененным большою семьей, они взяли у него на воспитание одного из сыновей, Николая, который и жил у них, продолжая учение свое в семинарии. По окончании же курса они доставили ему возможность пройти в Казанской духовной академии курс высшего образования. Он и до сих пор жив и служит в Тобольске по гражданской части. Затем они воспитывали еще двух девочек, которых потом привезли с собою в Россию и выдали замуж.

Отличительным свойством Мих. Алекс. Фонвизина было необыкновенное добродушие; любящее сердце его никогда не помнило зла и он всегда старался смягчить ласковым непритворным обхождением даже тех, кто к нему относится недоброжелательно. Поразительный пример этой черты представляется очень характеристично в следующем эпизоде его жизни в Енисейске. Когда после шестилетней каторги Фонвизины были поселены там, то в отдаленном уездном городе неразвитые и грубые уездные власти с высокомерием стали обращаться с ними. Особенной невежественностью отличался непосредственный его начальник некто Т-ов. Все письма, получаемые из России, доставлялись не иначе как через него, он их прежде сам прочитывал, а потом уже передавал кому следует. Михаил Александрович сам должен был ходит за ними к нему, и он не удостаивал даже собственноручно их передавать, а только указывал рукой на лежащие на столе письма, тот брал их и уходил. Грубое это обращение продолжалось до приезда из Красноярска губернатора, который как только приехал, тотчас же посетил Фонвизиных, и Михаил Александрович передал ему, как грубо власти обращались с ним. Губернатор пригласил Михаила Александровича на официальный к себе обед на котором посадил его около себя и большей частью разговаривал во время обеда ним, что немало изумило властей. Т-ов после отъезда губернатора совершенно изменился в своем обращении с Михаилом Александровичем, и чтобы выказать свое благорасположение, стал зазывать и поить его силой на своих пьяных пирушках. Михаил Александрович перестал бывать у него, но начальник не унимался, желая, видимо, загладить свое прежнее грубое обращение; зазвав его однажды к себе, велел запереть ворота и не выпускать от себя до самого утра другого дня. Наталья Дмитриевна, будучи беременна, слабая и больная, провела эту ночь в такой тревоге за мужа, что через несколько дней выкинула и чуть не умерла. Вскоре после этого перевели Фонвизиных из Енисейска в Красноярск, а через год по их личной просьбе в Тобольск, где жил, как я говорила выше, генерал-губернатор Западной Сибири князь Петр Дмитриевич Горчаков. Несколько лет спустя приезжал в Тобольск искать места бывший окружной начальник Енисейска Т-ов; узнав о родстве Михаила Александровича с князем Горчаковым, он обратился к нему с просьбой похлопотать у князя о месте. Михаил Александрович с обычным своим добродушием не помня старого зла хлопотал о нем, и через его ходатайство тот получил место председателя казенной палаты в Тобольске, где потом и умер. Во время же продолжительной болезни Т-ова никто так часто не навещал больного, как тот же всегда добрый и любящий Михаил Александрович. Покорность Провидению в нем была безграничная; никогда он не жаловался и всегда старался с благодушие христианским принимать все тяжелые посылаемые Богом испытания, выражая лишь свою скорбь словами: «Верно так угодно Богу». За то же и любили его все знавшие его, уважали и ценили его дружбу и внимание.

Обыденная жизнь Фонвизиных была такого рода. Михаил Александрович обыкновенно вставал рано, долго молился, потом пил кофе, приготовляемый Матреной Петровной или так называемой «няней», которая разделяла с ними их сибирскую изгнанническую жизнь и которую как они сами, так и все их товарищи уважали и любили. Она занималась хозяйством и весь дом был на ее руках. Любимым местом Михаила Александровича был большой турецкий диван, где он покойно расположась с трубкой пил свой кофе. В это время няня часто служила ему приятной собеседницей. Вспоминалось и перебиралось с нею о многом прошлом, о милой Москве, о дорогих сердцу детях, о нежном брате, о возможности свидания с ними! Потом Михаил Александрович занимался чтением, любил переводить с немецкого, писал свои записки, читал журналы.

Наталья Дмитриевна большую часть утра посвящала своим собственным занятиям: молилась, читала, писала свои духовные заметки и только к обеду выходила из своей комнаты. Любимым временем для ее занятий было утро и ночь. Обедали часа в три. Михаил Александрович сам всегда заказывал обед и настолько хорошо знал кулинарное искусство, что часто посредственный повар, поступавший к ним, под его руководством делался отличным. Вечером же обыкновенно к ним собирались товарищи. Меня большею частью отец, отправляясь в присутствие, завозил к ним на целый день и Михаил Александрович хлопотал, чтобы были заказаны любимые мною блюда к обеду. Вообще он ужасно любил побаловать во всем своих любимцев, как баловал своих воспитанников и воспитанниц. День своих именин Наталья Дмитриевна не любила праздновать и избегала поздравлений, почему и уезжала постоянно в этот день куда-нибудь в деревню. В подобных случаях я была всегдашней их спутницей; накануне за мной посылался экипаж, и рано утром Наталья Дмитриевна, Михаил Александрович, Николай Знаменский, маленькая воспитанница Паша, я и няня, с запасом приготовленного холодного обеда и различных угощений, отправлялись иногда верст за 20 праздновать именины. Нередко езжали на Кучумово Городище, где погиб Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири.

На разостланном ковре вокруг кипящего самовара рассаживались все мы и распивали прежде всего чай и кофе. Потом отправлялись гулять по живописным местам прежнего обиталища Кучума близ теперешнего села Преображенского, которое стоит на крутом берегу реки Иртыша, обвивающей точно голубая лента окружные горы с их величавыми соснами. Бродя по полям и лесам то набредем иногда на целое брусничное поле, красное как кумач, которой в Сибири необыкновенное изобилие, то отдыхаем под тенью столетних кедров, покрытых ореховыми шишками. У кедра есть какой-то свой особенный шелест, который и без малейшего ветерка таинственно точно нашептывает о своем вековом могуществе. После продолжительной прогулки мы усаживались опять на ковер, где ожидал нас приготовленный обед. Утолив голод и закусив разными сластями мы возвращались поздно вечером домой.

Когда в храмовый праздник той церкви, прихожанами которой были Фонвизины, случалось служить архиерею, огни всегда приглашали его со всеми служащими, архимандритом и кафедральным протоиереем к себе на великолепный обед. Уха из свежим стерлядей играла первую роль, и обед отличался самыми вкусными постными блюдами и лучшими выписанными из Москвы винами. Кафедральный протоирей Фелицын любил хорошо покушать и для Михаила Александровича было первое удовольствие угощать его, подкладывая и подливая ему всевозможных яств и питий. Весельчак Фелицын любил тоже поострить и, плотно покушав, восклицал: «Помилуйте, батюшка Михаил Александрович, да это в царствии небесном так хорошо нас не покормят!». Михаил Александрович с некоторыми архиереями был даже дружен, особенно с чахоточным архиепископом Афанасием, который скончался в Тобольске.

Афанасий был очень учен и большой философ, особенно занимался археологией; но к несчастью философские идеи затемнили у него несколько ясность евангельского учения; однако, будучи все-таки хорошим человеком, он мучился сильно некоторыми сомнениями. Дружба же с Михаилом Александровичем, постоянные беседы, веденные с силой убеждения, его прямая твердая вера разоблачали ему ложь философских взглядов относительно божества настолько, что преосвященный, томясь предсмертной агонией, благодарил Михаила Александровича, навещавшего его каждый день во время предсмертной его болезни, за разъяснение мрака лживой философии и укреплении в основах истин божественных. Умирая, он благословил его иконой.

В Тобольске из поселенных там декабристов составился довольно обширный кружок. У большей части из них были свои дома. У Александра Михайловича Муравьева был прекрасный дом с большим тенистым садом; он еще в бытность свою близ Иркутска в селе Урике женился на одной гувернантке немке, Жозефине Адамовне Брокель, очень милой и образованной, которую любил страстно. У них было четверо детей, три дочери и сын, любимец отца, мальчик замечательно способный и милый, они воспитывали своих детей очень тщательно и выписывали из России гувернанток. Муравьев был богаче других потому, что мать его, Екатерина Федоровна Муравьева, жившая постоянно в Москве, перевела всю следуемую ему часть имения на деньги, что составляло около 300 тысяч серебром, и посылала ему с них проценты, на которые он мог жить в Тобольске весьма хорошо. У них часто устраивались танцевальные вечера, сначала детские, а после, когда дети подросли, то и большие балы и маскарады, на которые приглашалось все тобольское общество начиная с губернатора и других служащих лиц. У них всегда много веселились, они были вообще очень радушные и любезные хозяева, умели своим вниманием доставить каждому большое удовольствие. На лето они обыкновенно нанимали верст за 10 от Тобольска в прекрасной живописной местности при мужском монастыре именуемом Ивановским большой каменный дом. Туда к ним часто приезжали знакомые из Тобольска отдохнуть немного на свежем чистом воздухе. Местность в Ивановске была чудесная; высокие горы с крутыми обрывами и лощинами, на дне которых росли столетние сосны, придавали еще более величественности и грандиозности и без того замечательному по своей красоте местоположению.

С Муравьевыми жил декабрист доктор Фердинанд Богданович Вольф. Они были очень дружны. Так как последний был холост и одинок, то Муравьевы и пригласили его жить с ними. Фердинанд Богданович был искусный доктор, тщательно следил за медициной, к нему все питали большое доверие и в случае особенно серьезной болезни всегда обращались за советом. Он замечателен был своим бескорыстием, никогда ни с кого не брал денег и вообще не любил лечить. Когда он был в Иркутске, то там прославился, вылечив одного богатого золотоискателя, от которого отказались уже все тамошние знаменитости. По выздоровлении своем золотоискатель, признательный доктору Вольфу за спасение, как он говорил, своей жизни, но вместе с тем зная, что тот никогда ничего не берет за визит, послал ему в пакете пять тысяч ассигнациями с запиской, в которой написал ему, что если он не возьмет этих денег из дружбы, то он при нем же бросит их в огонь. Денег все-таки Фердинанд Богданович не взял.

Семейство Муравьевых было очень дружно с семействами декабристов Ивана Александровича Анненкова и Петра Николаевича Свистунова (они все трое служили в Кавалергардском полку). Считаю нелишним кое-что рассказать о матери Анненкова. Она была дочь иркутского наместника, якобы очень богатого вдовца, у которого была одна дочь Анна Ивановна. Сколько бы ни являлось женихов он, якобы не желая расстаться с дочерью, отсрочивал свое согласие года на два, на что никто из женихов не соглашался; наконец Анненков решился увезти невесту, и получил прощение отца с условием жить у него. Она была не первой молодости, лет за тридцать. Наконец, она овдовела, имея двух сыновей. Избалованная богатым отцом, она жила в Москве, в своем великолепном доме, окруженная сиротами, воспитанницами и приживалками; вела жизнь своеобразную, вставала поздно, никуда не выезжала, к себе же принимала знакомых, лежа на диване в подушках, разряженная в кружевной пеньюар и в бриллиантах. При ней жила и управляла всем домом дальняя родственница ее Марья Тихоновна Перская. Она была уполномочена распечатывать все адресованные к ней письма и передавать ей только те, которые не могли ее растревожить; поэтому письма от сына из Сибири ей редко сообщались. Перед арестом Ивана Александровича Анненкова он передал дяде своему на хранение 80 тысяч, которые тот себе присвоил; но впоследствии жена Ивана Александровича Анненкова обратилась с просьбой к императору Николаю, который и велел их возвратить. Мать, узнав, что сын обеспечен этой суммой, перестала ему посылать от себя денег.

Из двух ее сыновей старший был убит на дуэли, а другой, Иван Александрович, был сослан после 14-го декабря на каторгу. Когда Иван Александрович был на каторге, то к нему приехала его невеста и Петербурга, выпросив сама лично у императора Николая Павловича на маневрах в Вязьме, куда нарочно ездила, позволение отправиться в Сибирь на каторгу к жениху. Она была француженка по фамилии Ледантю4, но все ее звали Прасковья Егоровна, очень хороша собой замечательно энергична. Когда она подошла к крыльцу, государь садился в коляску и, приняв ее просьбу, назначил ей явиться на другой день. Приняв ее в кабинете, он спросил о причине, заставлявшей ее ехать вглубь Сибири. Она склонив голову, отвечала ему по-французски: «Je suis mere, votre majeste!» Он после ее ответа тотчас дал ей разрешение ехать в Сибирь и пожаловал ей три тысячи на дорогу.

Приехав в Читу она остановилась у бывших там жен декабристов и спустя несколько дней обвенчалась с Ив. Алекс. Анненковым; их венчали в тюремной церкви и кандалы были сняты с жениха только во время венчания, по окончании же их снова надели на него. Она в полном смысле слова обожала своего мужа и в продолжение всей своей жизни не переставала оказывать геройской самопожертвование. Иван Александрович, хотя в гостиной был необыкновенно мил и любезен, но в домашней жизни был нелегкого характера. Прасковья Егоровна старалась во всем до мелочей угождать ему и предупреждать его желания. В тюремной жизни, не имея хорошей прислуги, она сама даже готовила ему его любимые кушанья, обшивала всю семью, всегда была весела и, как француженка всегда беззаботного характера. У них в Тобольске, куда они впоследствии переехали, было 5 человек детей. Сыновья воспитывались в Тобольской гимназии (один из них, Владимир Иванович, теперь председатель окружного суда в Самаре), а дочери — дома. У них был тоже свой, весьма хороши дом в Тобольске, где собиралась молодеешь и танцевала под фортепиано. Я с старшей их дочерью, Ольгою, в продолжении всех 16 лет проведенных вместе в Тобольске, была очень дружна. Там вообще был недостаток кавалеров, с переходом же главной квартиры генерал-губернатора в Омск, вся военная молодежь перебралась туда, остались только служащие статские чиновники при губернаторе, так что если б не общество образованных поляков, то отсутствие на балах кавалеров было бы очень заметно. Губернаторы тоже старались, как могли веселить общество. В прекрасном губернаторском доме часто давались балы и устраивались нередко музыкальные вечера, в которых участвовали иногда приезжавшие артисты из Москвы и Петербурга: певцы, пианисты и скрипачи. Помню хорошо Малера, давшего великолепный концерт на фортепиано; но всех замечательнее из них была m-ll Христиани дававшая концерты во Франции и Германии с большим успехом. Решилась она поехать в Сибирь, вероятно, желая испытать новые впечатления. Она пленила нас в Тобольске не только своею восхитительною игрою на виолончели, но и своею любезностью и игривостью ума. Узнав, что супруга генерал-губернатора графа Муравьева-Амурскаго француженка, Христиани поехала в Омск и так понравилась графине Муравьевой, которая сопровождала всегда своего мужа в объездах ввереннаго его управлению обширнаго края, что она предложила Христиани сопутствовать им. Путешествие было очень трудное, пришлось тащиться верхом в Охотск и Камчатку; доехав до Петропавловскаго порта, они встретили там французское купеческое судно. Графине Муравьевой пришла мысль посоветовать Христиани дать концерт. Восторг и удивление французских матросов были неописанные. Возвратившись в Тобольск, Христиани живо и игриво разсказывала нам о своем путешествии. Из Сибири она отправилась на Кавказ, где наканун своего концерта скончалась от холеры.

Граф Муравьев-Амурский был человек необыкновенно энергичнаго и предприимчиваго характера, отличался удивительною вежливостью со всеми своими подчиненными, не терпелъ и преследовал взяточничество и хотя был очень вспыльчиваго нрава, но не менее того справедлив и добр, и так умел привязать к себе служащих, что они готовы были пойти за него в огонь и в воду. Со всеми декабристами он был на дружеской ноге. Будучи генерал-губернатором, проезжая в Иркутск, он останавливался по дороге в Ялуторовске на несколько часов нарочно для того, чтобы видеться с поселенными там декабристами, а приехав в Иркутск сам первый делал всем им визиты.

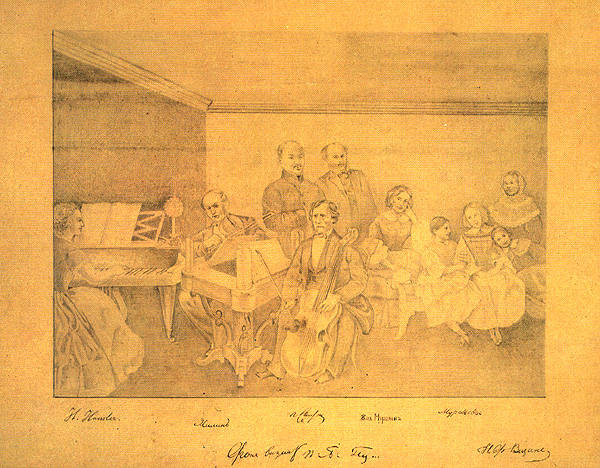

У П. Н. Свистунова, как любителя и хорошего музыканта, были назначены по понедельникам музыкальные вечера, на которых устраивались квартеты; некоторые молодые люди играли на скрипках, молодые же барышни на фортепиано, и все заезжие артисты находили у него всегда радушный прием и сочувствие к их таланту. Он принимал в них самое деятельное участие, хлопотал и помогал им в устройстве концертов, раздаче билетов и, будучи весьма уважаем и любим в Тобольске, был очень полезен для бедных артистов, которые в далекой стране не знали, как и благодарить его за помощь.

П. Н. Свистунов был отлично образованный и замечательно умный человек; у него в характере было много веселого и что называется по-французски caustique (едкости, остроты), что делало его необыкновенно приятным в обществе. Несмотря на то, что живостью и игривостью ума он много походил на француза, ум у него был очень серьезный; непоколебимая честность, постоянство в дружбе привлекали к нему много друзей, а всегдашнее расположение к людям при утонченном воспитании и учтивости большого света располагало к нему всех, кто только имел с ним какое-либо общение.

По назначении губернатором Тихона Федотовича Прокофьева последний с большим рвением заботился об учреждении женской школы, и после многих трудов ему удалось наконец открыть Мариинскую школу в Тобольске. Он пригласил П. Н. Свистунова содействовать ему в устройстве ее и наблюдать за ходом учения и за расходами по заведению. После Прокофьева поступил губернатором Виктор Антонович Арцимович, принявший самое живое участие в этом заведении, которое благодаря его заботам и при содействии того же П. Н. сделалось образцовым.

По возвращении из Сибири П. Н. вступил во владение переданной ему братом части родового имения в Калужской губернии и был выбран дворянством Лихвинского уезда в члены комитета по освобождению крестьян от крепостного права. Тут посчастливилось ему приложить свою трудовую лепту к делу, составлявшему предмет его сердечных желаний с самой молодости. Затем он был назначен от правительства членом присутствия по крестьянским делам, которым и состоял в продолжение двух лет под председательством переведенного из Тобольска в Калугу губернатора В. А. Арцимовича. По назначении последнего сенатором П. Н. вышел в отставку и поселился на житье в Москве.

Вежливость во всех так называемых декабристах была как бы врожденным качеством. Высоко уважая в людях человеческое достоинство, они были очень ласковы со всеми низшими и даже с личностями, находившимися у них в услужении, которым никогда не позволяли говорить себе «ты». Подобное отношение к слугам привязывало их к ним, и некоторые доказывали своей верностью на деле всю признательность своих сердец, не говоря уже о тех преданных слугах, которые разделяли с самого начала злополучную участь своих господ, как, например, няня Фонвизиных, Матрена Петровна, о которой я уже говорила, все время изгнания добровольно прожила с ними в Сибири и вернулась в Россию тогда только, когда Фонвизины были сами возвращены. Она была замечательна по своей преданности и честности; другая подобная же личность, Анисья Петровна, жила у Нарышкиных; она тоже с начала до конца изгнания не покидала своих господ. Такие личности под конец были уже не слугами, а верными друзьями, с которыми делилось и горе, и радость. У Свистуновых долго не было детей. Когда же родилась дочь Магдалина, то они любили и баловали ее донельзя, особенно отец, который сам воспитывал и учил ее. Вскоре после нее родился сын Иван и дочь Екатерина в Тобольске, потом в Калуге еще младшая дочь Варвара.

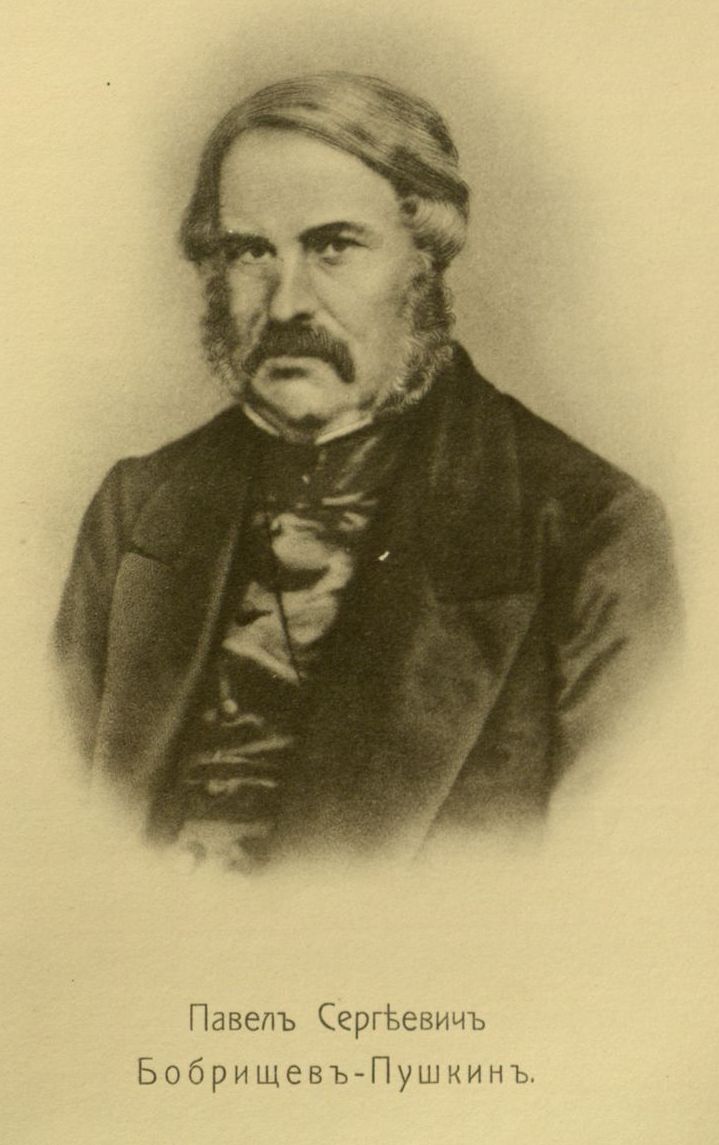

В Тобольске Свистуновы прожили тоже лет 15 и со всеми были постоянно в хороших отношениях. Губернаторша Энгельке очень любила П. Н. Он часто участвовал на ее музыкальных вечерах. Вообще губернаторы и другие чиновники относились ко всем декабристам с большим уважением, всегда первые делали визиты и гордились их расположением к себе. Со Свистуновыми жил один из товарищей, декабрист Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин, у него был брат Николай Сергеевич, умственно расстроенный, с которым сначала они жили вместе, но раздражительность последнего наконец дошла до такой степени, что не было никакой возможности с ним жить, иногда случалось, что он в припадке бешенства, несмотря на всю любовь свою к брату, при малейшем его противоречии, бросался на него и замахивался тем, что попадалось ему под руку; однажды он пришел в такое раздражение, что бросился на брата, изломал об него чубук от трубки, которую курил в то время. Свистунов, будучи дружен с П. Сер., предложил ему комнату у себя в доме. Николай же Сергеевич остался в отдельной квартире.

Личность Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкина была замечательна по его глубоко религиозному чувству; он в полном смысле был христианин и словом и делом; вся жизнь его была одним выражением любви к ближнему и посвящена была на служение страждущему человечеству. Он был не женат, светских удовольствий удалялся, избегал новых, неподходящих к его душевному настроению людей, хотя и не чуждался никого. Он, как человек хорошо воспитанный, старался сохранить приличия общественной жизни; но никогда им рабски не покорялся, казался даже в некоторых случаях оригиналом, одевался несколько своеобразно. Будучи слабого здоровья, очень боялся холода, почему и сочинял себе иногда особенные костюмы; но, несмотря на его уклонения от светских обычаев, его все любили, как богатые, так и бедные, высокопоставленные и низко стоящие люди. Родители его были почтенные и очень благочестивые помещики Тульской губернии, особенно отец его был необычайно стойкого и благородного характера, глубоко верующий и строгих правил человек, всеми уважаемый, имея много детей, воспитывал их в благочестии; двое из его сыновей, Николай и Павел Сергеевичи, вступив в тайное общество, разделили общую участь своих товарищей в Сибири. Заключение в каземате, как рассказывал нам сам П. Серг., имело превосходное влияние на развитие его духовной стороны. Он только там вполне постиг всю пустоту суетной мирской жизни и не только не роптал на перемену своей судьбы, но радовался, что через страдание теперешнего заточения Господь открыл ему познание другой, лучшей жизни. Внутреннее перерождение оставило навсегда глубокий след в его душе. Находясь в каземате, он радовался и воспевал хвалу Господу за Его святое к нему милосердие. Посвятив свою жизнь на служение ближнему, он старался во многом изменить свои привычки, любил читать Св. Писание, которое знал не хуже настоящего богослова, вел жизнь почти аскетическую, вырабатывая в себе высокие качества смирения и незлобия, ко всем был одинаково благорасположен и снисходителен к недостаткам других. В Тобольске он занимался еще изучением гомеопатии и так много помогал своим безвозмездным лечением, что к нему постоянно стекался народ, особенно бедный. П. Сер. так наконец прославился своим гомеопатическим лечением, что должен был завести лошадь с экипажем, чтоб успеть посещать своих пациентов. Лошадь была маленькая, которую мы прозвали Конек-Горбунок, летний экипаж вроде бюль-бери, на четырех колесах, а зимний-одиночные сани. В них укладывались гомеопатические лечебники, аптечка, выписанная из Москвы, запасная одежда на случай внезапной перемены погоды, зимой лишняя шуба, а летом теплая на вате суконная шинель, которая никогда не покидала своего хозяина в его экскурсиях (тобольский климат был очень изменчив, случалось в один и тот же день то холод, то сильная жара); когда было все уложено, то выходил и садился в экипаж сам Павел Сергеевич плотно укутанный не только зимой, но даже и летом, брал вожжи в руки и отправлялся на помощь больным. Всюду, куда он только ни приезжал, везде его встречали с радостью, всем и каждому подавал он утешение добрым словом, сердечным участием, хорошим советом. Он был очень развитого ума, начал свое образование в Москве в дворянском пансионе, закончил же его в известном заведении Николая Николаевича Муравьева, где готовились в офицеры Генерального штаба. П. С. был при случае и архитектором, и столяром, и закройщиком. Нужно ли кому план составить - обращаются к П. С., дом ли построить, или сделать смету - он своею математическою головою разочтет все верно до последней копейки. Он был в особенности дружен с Фонвизиными, Свистуновыми и с нашим семейством. Мы, бывшие еще детьми, так любили его, что, когда выросли, смотрели на него как на самого близкого, родного. Бывало, захворает ли кто из нас, сейчас шлем за П. С., и он тотчас же катит на своем Коньке-Горбунке.

Отец мой очень любил и уважал П. С. и удивлялся его постоянному самоотречению. Он отлично знал всю службу церковную, часто в церквах читал за всенощной шестопсалмие, читал всегда отчетливо, с большим выражением и чувством, так что каждое слово невольно запечатлевалось в слушателях.

Когда в Тобольске в 1848 году была холера, то П. С., забывая себя, помогал своею гомеопатиею всем и каждому. Только, бывало, и видишь, как в продолжение дня разъезжал Конек-Горбунок с одного конца города на другой со своим неутомимым седоком. Потребность в помощи была так велика, что даже Фонвизины и Свистуновы, по наставлению П. С., лечили в отсутствие его приходящих к нему больных в эту тяжелую годину. Молодые годы моей жизни, проведенные в Сибири, останутся навсегда неизгладимыми в моей памяти; они полны воспоминаниями самыми светлыми от сближения с детства моего с людьми не только даровитыми и развитыми умственно, но и глубоко понимающими высокую цель жизни человека на земле.

Глава 4

В. В. Непряхина. — Несчастное семейство. — Миссионер-архимандрит Макарий. — Татьяна Филипповна. — Построение церкви в селе Подрезове. — Дешевизна жизни в Сибири. — Прислуга из ссыльных. — Посещение острога. — Убийца княгини Голицыной Зыков. — Ссыльные поляки. — Цепные арестанты. — Участие мое и Н. Д. Фонвизиной в участи ссыльных поляков. — Ночная поездка в острог. — Исповедь Зыкова. — Его сибирские похождения.

В круг наших тобольских друзей, кроме декабристов, входили и другие прекрасные личности; не могу не упомянуть о наиболее выдающейся из них, именно, о нашей хорошей знакомой Екатерине Федоровне Непряхиной, которая была олицетворенная доброта и любовь к Богу и человеку. Она жила со старушкой матерью и сестрой в своем собственном доме на горе; отец ее когда-то служил в Тобольске инспектором врачебной управы. После его смерти у них осталось порядочное состояние.

По своему любящему сердцу она, если могла кому-нибудь пмочь ни в чем не отказывала. Она была ученицей или вернее духовной дочерью известного алтайского миссионера-архимандрита Макария5 и была даже им тайно пострижена в монахини, по благословению московского митрополита Филарета, лично ее знавшего. Имея на руках престарелую, впавшую в детство, старушку мать и все хозяйство, она не могла, не смотря на свое влечение, удалиться от людей и идти в монастырь для служения Богу, почему по благословению архимандрита Макария оставалась монахиней тайною от свита, носила полумонашескую черную одежду и исправляла, конечно, дома все монашеская келейные правила, ходила каждый день в церковь, призревала разных бедных девочек-сирот, учила их и впоследствии отдавала замуж. С ней жила одна ее приятельница, женщина больная и раздражительная. Екатерина Федоровна, совершенно забывая себя, ухаживала за ней, исполняла все ее капризы и требования с удивительным терпением, и старалась извинять все ее капризы, скорее обвиняя себя в неумении хорошо ходить за больной. Получив хорошее образование и от природы очень умная, она имела много друзей и в бытность свою в Москве еще при жизни своего отца, в Москве, подружилась очень с Нарышкиными Варварой Михайловной и Маргаритой Михайловной, известной потом Бородинской игуменьей, и вела с ними постоянную переписку. Екатерина Федоровна была также очень дружна с Натальей Дмитриевной Фонвизиной. В ее красивом лице выражалось что-то ангельское, доброе и приветливое. Как-то раз мне случилось по ее просьбе собрать несколько денег для одного несчастного семейства, лишившегося отца, единственного кормильца. Мы поехали вместе с ней к беднягам, чтоб передать собранные вещи и деньги. У ворот большого, запустелого, необитаемого дома, нас встретили только собаки и никто не ответил на наш стук в запертую калитку; подождав немного, мы решились отворить ее сами, вошли на большой, пустынный, поросши сухой травой двор и по чуть-чуть извивающейся тропинке, ведущей к одному, тоже почти разрушенному, флигелю, наконец, добрались до дверей убогого жилища несчастной семьи. Стояла глубокая осень; мелкий дождь бил в лицо, холодный, порывистый ветер бушевал, поднимая и неся сухой лист по заросшему двору. Когда мы отворили незапертую дверь, нам представилась поражающая картина нищеты. Небольшая холодная комната с русской печью, на которой сидели и валялись маленькие ребятишки. В углу на лавке, на жестком войлоке, прикрытая изорванным одеялом, лежала бледная и исхудалая еще молодая женщина; вокруг нее суетились ее две старшие девочки в оборванных платьях. Несчастная женщина так была истощена болезнью и, как мы узнали после, голодом, что при неожиданном нашем появлении не выказала даже сначала никакого удивления; когда же мы приблизились к ней, стали ее расспрашивать и раздавать хлеб, яйца и другие съедобные припасы собравшимся вокруг нас маленьким голодным ее детям, а ей самой дали прежде всего проглотить несколько вина, то несчастная зарыдала, хотела говорить, но удушающий чахоточный кашель не давал ей возможности выговорить слово. Отдохнув немного, она, прерываемая беспрестанно сухим кашлем, умоляла нас не оставлять несчастных ее сирот, не знала как нас благодарить, целовала наши руки, называя Екатерину Федоровну ангелом-утешителем. Правда, в эту минуту она для несчастной страдалицы была точно ангелом посланным с неба. Никогда не забуду того умирающего, полного любви и признательности взгляда больной женщины, каким проводила она нас. На третий день после нашего посещения, несчастная мать отдала Богу душу мирно и покойно, поручив своих сирот доброй Екатерине Федоровне, которая и устроила их всех впоследствии по разным заведениям. Екатерина Федоровна, несмотря на свои уже не молодые лета, по со-вету о. Макария принялась изучать французский язык под руководством П. Н. Свистунова, который отлично его знал и любил преподавать его; в то же время и я занималась у него, и мы с Екатериной Федоровной вместе ездили к нему на уроки, разумеется, не как к учителю, но как к хорошему знакомому. Екатерина Федоровна часто шутила над собой, говоря: «Вот как Господь смиряет меня старуху, поставив в ученицы на ряду с молодыми!»