Имение графов Чернышевых Ярополец отразило на себе важнейшие перипетии этой быстро поднявшейся и так же быстро закатившейся дворянской фамилии. Неожиданное возвышение в эпоху петровской ломки, быстрый расцвет при Екатерине II, богатство и влияние в начала XIX в. и, наконец, мгновенный удар 14 декабря, навсегда оборвавший линию последовательного подъема, — таковы основные страницы этой краткой фамильной летописи. Моменты возвышения и упадка сплелись с судьбою Яропольца и на страницах архивных документов запечатлели типичные черты той «новой знати», которую так саркастически охарактеризовал А. С. Пушкин в своем известном стихотворении «Моя родословная».

Незнатные потомки пленного шляхтича, служившие на Москве то «по выбору», то в рейтарах, Чернышевы приобрели известность благодаря удачливому сподвижнику Петра, сумевшему из царского денщика превратиться в графа и генерал-аншефа. Григорий Петрович Чернышев проделал всю Северную кампанию, не раз испытал на себе царскую дубинку и не только заработал высокие чины, но и сколотил себе крупное состояние. В 1717 г. он приобрел у потомков украинского гетмана Дорошенко половину вотчины Ерополч, которую унаследовали вскоре его сыновья. Непосредственным владельцем Яропольца сделался второй из братьев — Захар Григорьевич, один из ранних фаворитов Екатерины II. который быстро поднялся в гору и достиг влиятельной должности президента Военной коллегии, чина генерал-фельдмаршала и, наконец, почетного положения московского генерал-губернатора. Захар Чернышев широко воспользовался милостями императрицы, быстро умножил отцовское состояние и окружил себя внешним блеском и пышностью. Скромная усадьба Ярополец превратилась в великолепное имение сановного вельможи, украсилась псевдоготическим замком, «регулярным садом с прешпектами и куртинами», каналами и каскадами, галереями и оранжереями, зверинцами и беседками. Господский замок соединился «першпективными дорогами» с десятками прилегающих деревень и пустошей, которые кормили графскую семью и многочисленную дворню. К усадьбе примыкали 6 тыс. дес. земли (в том числе около 2,5 тыс. дес. пашни) и было приписано 1260 душ мужеского пола. Здесь, в этой роскошно устроенной усадьбе, бывший фаворит принимал свою «благодетельницу»: в январе 1775 г., сейчас же после казни Пугачева, Екатерина II посетила старую столицу, приняла торжественные поздравления московского дворянства и побывала в имении Ерополч.

Достигнув положения крупнейшего магната, 3. Г. Чернышев почувствовал себя аристократом и по образцу западноевропейской знати пожелал увековечить материальное могущество своего выдвинувшегося рода: в 1774 г. он решил образовать фамильный майорат, отобрав для этой цели лучшие из своих имений — московский Ярополец и могилевское «графство» Чечерск, насчитывавшее 4,5 тыс. душ, 84 тыс. дес. земли и разнообразные угодья, в том числе мучные и крупчатые мельницы, лесопильни, сукновальный, заводы кирпичные, винокуренные, поташные, «стеклянные» и «железные». Распоряжение 3. Г. Чернышева получило высочайшую конфирмацию и обеспечило неприкосновенность одного из крупнейших владений правящего сословия.

По смерти бездетного Захара Чернышева новообразованный майорат вместе с остальными имениями перешел к следующему брату — Ивану Григорьевичу, большому любимцу Павла I, наделенному по прихоти самодержца необыкновенным чином «генерал-фельдмаршала от флота». Но И. Г. Чернышев, оставаясь номинальным собственником Яропольца и Чечерска, уступил пожизненное владение обеими усадьбами вдове умершего Захара, «действительной статс-даме» Анне Родионовне Чернышевой. К этому времени имущество Чернышевых приобрело огромные размеры в результате крупных пожалований, выгодных браков и коммерческих спекуляций.

После Ивана Григорьевича наследником майората сделался его сын Григорий Иванович, влиятельный царедворец конца XVIII и начала XIX в. Продолжателем рода должен был стать его единственный сын, молодой кавалергардский офицер Захар Григорьевич Чернышев. Но увлеченный в общество декабристов и арестованный после неудавшегося восстания, он был приговорен к лишению прав, состояния и ссылке в каторжные работы. Таким образом, судьба Чернышевского майората, в том числе имения Ярополец, сразу утратила юридическую определенность: пресекался род графов Чернышевых и делалось вакантным крупнейшее состояние, насчитывавшее до 9 тыс. душ крестьян. На лакомый кусок немедленно нашелся охотник, ближайший помощник Николая I по ликвидации революционного заговора, впоследствии военный министр А. И. Чернышев. Не состоя в родстве с владельцами майората, он предъявил претензии на выморочные имения — Чечерск и Ярополец. По меткому выражению А. П. Ермолова, в подобном требовании не было ничего удивительного: одежда жертвы всегда и везде поступала в собственность палача. Однако Комитет министров не согласился с доводами влиятельного истца, и Ярополец в составе Чернышевского майората был присужден зятю Г. И. Чернышева — И. Г. Кругликову.

Осужденный и сосланный декабрист впоследствии был амнистирован и восстановлен в сословно-имущественных правах. Временами он наезжал в Ярополец, где проживала его сестра, Софья Григорьевна. Но он не оставил детей и умер последним представителем своего рода. Имение сохранилось за потомками И. Г. Кругликова, который присоединил к своей старой фамилии родовое имя угасшей дворянской линии.

Такова краткая история волоколамской усадьбы Чернышевых. Подобно многим дворянским вотчинам, Ярополец был местом вельможных затей и барской расточительности. Но имение не только эксплуатировалось обладателями крепостных душ — за него ломали копья в продолжительном судебном процессе, который приобрел широкое общественное значение. Отблеск 14 декабря падает на прошлое Яропольца и придает ему особый интерес, связывая историю имения с событиями и участниками декабристского движения1.

II

Описывая тяжелое впечатление, произведенное декабрьскими арестами, гр. А. Д. Блудова дала попутно общую характеристику семейства Чернышевых: «Я помню, что года два перед этим временем мы жили на Крестовском и, всякий день гуляя далеко, часто возвращались вечером: по набережной Каменноостровской; наша дорога лежала мимо нынешней дачи принца Ольденбургского, принадлежавшей тогда графу Чернышеву, которого одна дочь уже была замужем за Никитой Муравьевым, а другие еще были красивые живые девочки; и все это миловидное, красивое семейство с друзьями или родственниками сиживало по вечерам в галерее, вроде оранжереи, так что видно было, что делалось в этой ярко освещенной стеклянной зале, где среди зелени и цветов мелькали молодые личики около чайного стола. У нас на Крестовском не было знакомых детей, и я помню, что мне бывало завидно Чернышевым или по крайней мере очень хотелось хотя со временем вести такую счастливую жизнь, как они, когда я буду большая. А в самое это время уже готовился разгром, который обрушился на это счастливое семейство и на долгие лета предал его горю и слезам»2. Авторы мемуаров сходятся в подобных характеристиках: семейство Чернышевых они описывают в патриархально-благодушных красках, подчеркивая его богатство, широкие общественные связи и развитые культурные интересы.

Отец декабриста, Григорий Иванович Чернышев, представитель третьего поколения удачно выдвинувшейся фамилии, не отличался выдающимся умом и деловыми талантами. Это был типичный «офранцуженный вельможа», который сохранял в XIX столетии привычки и вкусы екатерининского двора. В молодости он пользовался протекцией А. В. Суворова и кн. Г. А. Потемкина, участвовал в штурме Измаила, числился «генерал-инспектором всех атак и колонн». Но его мало увлекали боевые походы и сражения: он быстро сменил свои военные успехи на более легкие и приятные придворные победы. Любитель и знаток французской литературы, он щеголял своим остроумием и любезностью, писал французские комедии и веселые стихи, подражал Лекену в приемах французской декламации и забавлял гатчинский двор своими театральными постановками. Впоследствии он помогал А. Л. Нарышкину управлять императорскими театрами, при Александре I занял почетное, но мало обязывающее положение придворного обер-шенка. Жизнь Г. И. Чернышева сплеталась из легких развлечений, постоянного общения с дворянской знатью и непрерывного угождения двору. Но этот праздный и легкомысленный вельможа был преисполнен сословной гордости и чести. Отдаваясь светским удовольствиям, он жил одновременно другою, сокровенною жизнью: его имя стояло в конспиративном перечне Капитула Феникса — тайной масонской организации, которая объединяла в себе крупнейшие аристократические фамилии России. В этом верховном органе, руководившем многочисленной сетью масонских лож и недоступном для наблюдения правительства, Г. И. Чернышев именовался рыцарем луны (eques а luna) и занимал видное положение канцлера. Повышенное сословно-аристократическое чувство находило себе опору в материальном положении Г. И. Чернышева: несмотря на безграничную расточительность, он оставался одним из богатейших землевладельцев начала XIX в., не только обладателем крупного майората, но и собственником других разнообразных и обширных имений3.

Владения Г. И. Чернышева (за исключением Чечерска и Яропольца) охватывали три черноземные губернии — Орловскую, Рязанскую и Воронежскую. В общей сложности они составляли около 4,5 тыс. ревизских душ и заключали в себе плодородные пашенные угодья, тысячи десятин леса, рыбные ловли на реке Дону, винокуренные, конские заводы, полотняные и ковровые фабрики. Особенно выделялось орловское имение Тагино — обычная резиденция Чернышевых. Расположенное на р. Оке, имевшее разнообразные господские угодья, оно простиралось на огромное пространство в 14 тыс. дес. и отличалось высоким качеством чернозема. Хозяйство Чернышевых было основано на смешанных повинностях — отчасти барщинных, отчасти оброчных. Сведения 1832 г. раскрывают перед нами планомерную и сложную систему извлечения доходов, построенную на строгом учете рабочей силы, подробной отчетности и заблаговременном составлении смет. Бывали случаи, когда урожай большого тагинского имения полностью запродавался на винокуренные заводы. Дворовая служба оплачивалась особым денежным жалованьем. На ткацкой фабрике села Скорнякова и на винокуренном заводе села Пустошина применялся труд вольнонаемных рабочих. На общем фоне большого крепостного хозяйства заметно проступали новые капиталистические черты. В имущественном положении Г. И. Чернышева были моменты кризисов и заминок: особенно остро они чувствовались вначале, когда умер расточительный «генерал-фельдмаршал от флота», оставивший после себя большие неоплаченные долги. Специальная опека Г. Р. Державина помогла Г. И. Чернышеву выпутаться из трудного положения; однако собственные разраставшиеся расходы мешали ему освободиться от задолженности и временами сильно отзывались на семейном бюджете. Но мы не должны преувеличивать материальные затруднения Чернышевых: в этом отношении хозяйственные и юридические документы исправляют не всегда точные показания мемуаров. По смерти Г. И. Чернышева остались не только богатый майорат, но и двенадцать имений, оцененных в 2800 тыс. руб. За вычетом долга Опекунскому совету, это составляло солидную цифру в 1720 тыс. руб. асе.4.

Семейно-бытовая обстановка Чернышевых вполне соответствовала их материальному положению крупных землевладельцев. По воспоминаниям близких свидетелей, Чернышевы жили барской жизнью широкого размаха. В семейные праздники на тагинских конюшнях собиралось до 500 коней, принадлежавших приезжим гостям, которые живали в имении по нескольку дней подряд. Усадьба производила впечатление богатства и изобилия. В доме имелись многочисленная дворня, особый штат учителей, собственный доктор, домашний художник, хороший крепостной оркестр, сформированный иностранным капельмейстером; зимой и летом чередовались непрерывные концерты, кавалькады, фейерверки и танцы. Веселый и легкомысленный хозяин изобретал разнообразные причуды для развлечения съезжавшегося общества. Чернышевы не знали недостатка в денежных средствах: высокое положение их фамилии быстро открывало им кошельки услужливых кредиторов, а тысячи крепостных крестьян составляли неисчерпаемый резерв для пополнения их домашней кассы. Деревенское хозяйство лежало на попечении старой графини, которая сама руководила управляющими, проверяла конторские отчеты и распределяла рабочие силы. Судя по воспоминаниям и письмам, гр. Е. П. Чернышева была не только практичной хозяйкой, но и заботливой матерью; она лично воспитывала своих детей и поддерживала с ними оживленную переписку, входя в разнообразные детали их внутренней жизни5.

Младшее поколение Чернышевых состояло из шести дочерей, привлекавших современников своей внешностью, и сына Захара, который вписал свое имя в историю движения декабристов. Из всех сестер выдавалась Александрина, которая вышла замуж за капитана Гвардейского Генерального штаба и руководителя тайного общества Никиту Муравьева. Юношеский, к сожалению рано оборвавшийся, дневник и многолетняя переписка с семьей достаточно ясно обрисовывают ее образ. Это была натура глубоко эмоциональная, исполненная страстных порывов, доходивших до степени экзальтации. Воспитанная в правилах патриархальной традиции, она отличалась сильной привязанностью к семье, которая ярко обнаружилась в годы сибирской ссылки. Отношения к мужу принимали у А. Г. Муравьевой формы сосредоточенного обожания, которое усилилось после понесенного им удара. Такой же исключительно напряженный характер носила ее любовь к детям, особенно обострявшаяся в моменты их болезни и смерти. Но эта сердечная теплота не замыкалась у А. Г. Муравьевой в ограниченные семейные рамки: она разливалась на всех окружающих, вызывая с их стороны единодушный и искренний отклик. Ни одна из жен декабристов не нашла себе такой высокой оценки в мемуарах и письмах современников. По изображению близких и современников, жизнь А. Г. Муравьевой была непрерывным душевным горением, которое постепенно, но неуклонно подтачивало ее внутренние силы6.

Остальные сестры, несмотря на различие их характера, повторяли тот же основной тип увлекающейся эмоциональной натуры. Девушки получили домашнее воспитание под руководством гувернантки мисс Ивенс, которая привила им интерес к английской литературе, вылившийся впоследствии в восторженно-романтический культ Дж. Байрона. По-видимому, образование молодых Чернышевых не поднималось над обыкновенным светским уровнем: вопросы науки и политики не волновали их юношеских мыслей, искусство и поэзия целиком заполняли их воображение7. Несколько иначе слагалось воспитание молодого графа З. Г. Чернышева. По его собственным словам, наставником его был «прусский уроженец из города Берлина, называемый Яков Петрович Жуайе». Бумаги Великой Провинциальной ложи рисуют Жуайе активнейшим масоном своего времени и человеком твердых моральных правил. При молодом графе Жуайе исполнял роль попечительного и ревностного опекуна, который бережно охранял его от всяких нежеланных и вредных влияний. Захар Чернышев не отличался блестящими дарованиями и, по-видимому, не получил систематического образования: «По склонности моей я более занимался наукой иностранных языков» — таков был его собственный ответ на соответствующий вопрос Следственного комитета. Действительно, иностранными языками он овладел в совершенстве: прекрасно знал французскую и немецкую речь, английскому языку учил своих товарищей по Читинскому острогу, на итальянском читал «Божественную комедию» Данте. Семнадцати лет он был отдан в муравьевское Училище колонновожатых — одно из немногих учебных заведений, которое давало серьезную военную подготовку, не подавляя культурных интересов и не стирая личной индивидуальности. Через два года, 7 декабря 1817 г., 3. Г. Чернышев был зачислен эстандарт-юнкером в Кавалергардский полк и начал свою военную службу, которая обещала ему блестящую и легкую карьеру8. С этого момента перед ним открылась более широкая общественная среда, которая должна была привить ему новые привычки и интересы. Чтобы понять последующую судьбу Захара Чернышева, необходимо внимательно присмотреться к этой среде и отдать себе отчет в ее политических настроениях.

III

По своему составу и традициям Кавалергардский полк был наиболее аристократическим из всех полков петербургской гвардии. Кавалергарды были учреждены с определенной целью — служить почетной охраной во время церемонии коронации; они выставляли своих офицеров на ступени царского трона, образовывали парадную декорацию на торжественных празднествах и выделялись внешним блеском своего обмундирования. Полк вербовался из представителей правящей знати и сохранял самую близкую связь с императорским двором. В период дворцовых переворотов кавалергарды сыграли активную политическую роль, вмешиваясь в вопросы престолонаследия и расслаиваясь на сталкивающиеся групповые течения. В 1730 г. они выдвигали из своей среды сторонников и авторов дворянских конституций; при Анне Иоанновне были расформированы за свое мятежное настроение; при Елизавете Петровне вновь восстановлены в правах и осыпаны царскими милостями. Екатерина II зачисляла в кавалергарды своих приверженцев и вербовала из их среды своих фаворитов. При устранении Павла I кавалергардские офицеры во главе со своим командиром и шефом принимали непосредственное участие в заговоре и охраняли своими караулами спальню будущего императора. Сознание своего общественного веса и преданность националистической идее составляли характерные черты этого аристократического полка. Его офицерский корпус брезгливо отгораживался от «выскочек», стараясь свято оберегать сословную чистоту своего избранного состава. В этом смысле очень характерен тот эпизод, который разыгрался в 1820 г. с Захаром Чернышевым. Произведенный из корнетов в поручики, гр. Чернышев вместе с офицером Понятовским написал анонимное письмо одному из своих однополчан: от лица офицеров полка он требовал, чтобы его адресат немедленно оставил общество кавалергардов. Результатом письма было назначение несостоявшегося поединка и последующий арест 3. Г. Чернышева. Гувернер Жуайе разделил со своим воспитанником это недолгое пребывание в крепостном каземате.

При Александре I офицерские списки Кавалергардского полка, как и раньше, пестрели именами титулованной знати; консервативная традиция по-прежнему сплеталась здесь с оппозиционной политической струей. Новые идеологические течения постепенно пробивали себе дорогу в эту замкнутую среду, проникнутую культом сословной чести. В рядах Кавалергардского полка можно было заметить разнообразные оттенки либеральной мысли: здесь начинали свою политическую карьеру гр. М. Ф. Орлов и П. И. Пестель, кн. П. П. Лопухин и М. С. Лунин; лелеял планы национального восстания будущий вождь греческих гетеристов Александр Ипсиланти; переживали период своих молодых увлечений будущий граф П. Д. Киселев и друг А. С. Грибоедова С. Н. Бегичев. «Союз спасения» и «Союз благоденствия» имели здесь немногих, но убежденных сторонников. Во время Семеновского возмущения либеральная «болтовня» кавалергардских офицеров немало беспокоила правительственные сферы. В период гвардейского похода 1822 г. военные власти стремились обезопасить Кавалергардский полк от вредного влияния либерального масонства. Критика правительственных действий сближала многих молодых кавалергардов, создавая благоприятную почву для возникновения и расцвета тайного общества. Это глухое политическое брожение, постоянно наблюдавшееся в полку, нашло себе открытый исход за два года до вооруженного восстания. В 1823 г. Кавалергардский полк обратил на себя сосредоточенное внимание П. И. Пестеля: Южное общество декабристов избирает его организационной точкой опоры; в недрах полка создается республиканская ячейка, которая сознательно противопоставляет себя Северному обществу и его слагающейся конституционно-монархической программе9.

Уже весной 1823 г. Южная директория начала систематическую атаку против умеренного Севера: в Петербург был направлен один из ревностных членов, кн. А. П. Барятинский, который должен был разбудить дремавшую энергию северян и заручиться их согласием на вооруженное восстание и на полное истребление императорской фамилии. Барятинскому не удалось достигнуть поставленной цели, но, уезжая из Петербурга, он прибегнул к искусному и обдуманному маневру: он принял в члены тайного общества двух офицеров Кавалергардского полка — Федора Вадковского и И. Ю. Поливанова. Правда, он передал этих членов на попечение кн. С. П. Трубецкого, т. е. формально ввел их в Северную управу, но смысл его действий был ясен: за спиной Северной думы Южное общество завязывало непосредственную связь с Петербургом, которая могла явиться исходным пунктом для образования самостоятельного республиканского филиала. Своевременно заметив эту опасность, Никита Муравьев «перепринял» Вадковского и Поливанова, но эта запоздалая попытка не имела никакого реального результата: Вадковский и Поливанов стали «адресоваться» к Югу, а в 1824 г. окончательно оформили свое присоединение к Южной организации. По-видимому, Барятинский действовал не в одиночку, а по указанию Пестеля: у Пестеля еще сохранялась живая связь с Кавалергардским полком через посредство брата Владимира, бывшего члена «Союза спасения» и еще недавно, в 1820 г., обратившего на себя внимание своим политическим вольномыслием10.

Выбор Барятинского оказался вполне удачным. Федор Вадковский был близким родственником Чернышевых, представителем богатой и влиятельной семьи. В его лице тайное общество приобретало молодого и энергичного прозелита, натуру восприимчивую и живую, одаренную пылким воображением и неутолимой жаждой деятельности. Эти индивидуальные особенности обеспечили Вадковскому несомненный успех среди молодежи: его квартира была местом постоянных и многолюдных собраний, на которые сходились молодые офицеры, преимущественно из среды кавалергардов. Увлекательная и образная речь Вадковского заражала своей искренностью и подъемом. В своем политическом увлечении он переходил через границу реального, воображение рисовало ему заманчивую картину грандиозного и всемогущего общества; он верил этому прекрасному призраку и умел вдохновлять этой верой неопытные и взволнованные сердца. Правда, Вадковский не умел конспирировать, был юношески доверчив и сильно вредил себе легкомысленной откровенностью. В конце концов за «неприличное поведение» его перебросили в провинциальный армейский полк, работы: он неустанно привлекал новых членов, в его сознании роились обширные планы и он сознательно готовил себя к новым опасностям и страданиям. Пестель нашел в нем и преданного ученика, и беспрекословного исполнителя. Однако при всей своей искренней революционности Вадковский и в Егерском полку оставался прежним аристократом: с презрением говорил он о провинциальной среде армейского офицерства, «об этих бедных и незнатных людях, живущих одним только жалованием». Брезгливо отворачиваясь от окружающего общества, он старался завербовать представителей видных и состоятельных фамилий.

Одним из таких намеченных кандидатов был гр. Захар Чернышев, наследник миллионного майората и свой человек в кругах петербургской аристократии. Вадковский приложил все усилия, чтобы привить ему политическое свободомыслие. «Он в моих глазах порочил правительство и говорил, что он думает, как все благомыслящие люди», — вспоминал впоследствии 3. Чернышев. Старания Вадковского привели к желанному результату: очень скоро 3. Чернышев проникся распространенным настроением политического либерализма и стал принимать непосредственное участие в политических беседах. Подобную же судьбу испытали и другие однополчане Вадковского: в начале 1824 г. в Кавалергардском полку уже была подготовлена почва для самостоятельной ячейки революционного общества11.

К этому моменту политическая борьба между Северной и Южной организациями достигла своего наивысшего пункта. Усилия многочисленных делегатов революционизировать Северную управу не имели ожидаемого успеха. Весной 1824 г. Южная директория предприняла последнюю и наиболее энергичную попытку: она командировала в Петербург самого Пестеля и поручила ему добиться организационного слияния обоих обществ на основе южных революционных планов. Пестель проявил себя талантливым искусным дипломатом, вдохновенным оратором и непобедимым спорщиком. Борьба между ним и Никитой Муравьевым приняла форму непримиримого принципиального столкновения. Чаша весов колебалась в разные стороны, демократическое крыло Северного общества уже готово было изменить своему старому знамени. Однако в последний, решающий момент взяли верх умеренные социально-политические воззрения. Северная управа отвергла идеи цареубийства и диктатуры, отказалась принять радикальную аграрную программу и воздержалась от предложенного объединения с Южной. Такой исход взаимных переговоров расстраивал тактические предположения Пестеля и ставил под угрозу разработанный им план политического переворота. Ему оставалось или сложить оружие, или решиться на обходное стратегическое движение. С присущей ему энергией Пестель избрал последний выход: он поставил себе задачу образовать новое петербургское общество, республиканское по своей программе и революционное по своей тактике, противопоставить эту ячейку Северной думе, расстроить ее ряды, оторвать от нее революционные элементы и создать прочную и преданную опору для будущего восстания. Старый тактический план потерпел при этом крупное изменение: отныне инициатива восстания и переворота должна была исходить от революционного Юга; на обязанность северной организации падало нанесение решительного удара — устранение императорской фамилии и официальное провозглашение республики. Кавалергардский полк, в котором была готовая завязь революционного филиала, явился основным объектом для стратегического маневра Пестеля.

Вокруг Вадковского уже сложился кружок новопринятых членов: ротмистр И. Ю. Поливанов, корнеты П. Н. Свистунов и Н. Н. Депрерадович, артиллерийский подпоручик С. И. Кривцов. Был подготовлен к принятию поручик И. А. Анненков, были намечены и сагитированы другие офицеры Кавалергардского полка. Старый член тайного общества Матвей Муравьев-Апостол, исполнявший обязанности южного комиссара при Северной думе, должен был скрепить воедино эту слагающуюся республиканскую организацию. На квартире у Свистунова было назначено учредительное собрание новообразуемого филиала. Явились Пестель, Матвей Муравьев-Апостол и кавалергарды Вадковский, Поливанов, Свистунов, Анненков и Депрерадович. Вадковский познакомил Пестеля с собравшимися офицерами, присутствующие сели вокруг стола, и Пестель взял первым слово. Он прежде всего спросил собравшихся, согласны ли они участвовать в обществе, которое ставит своей целью революционное преобразование государства? Получив утвердительный ответ, он произнес длинную, часовую речь, в которой постепенно развернул свою политическую и социальную программу. Он подробно остановился на форме государственного правления, постарался раскрыть все преимущества республики и осветил политический опыт Северо-Американских Соединенных Штатов. Он говорил, что только дорогой ценой можно завоевать республиканский порядок: «Нужно быть готовым, чтобы жертвовать своею кровью и не щадить и ту, которую повелено обществом будет проливать». Возбужденные этой речью, присутствующие согласились с революционными доводами Пестеля. Пестель продолжал дальше: он говорил о необходимых мерах для упрочения республики, изложил свой план «национальной директории» (т. е. временного правления) и обосновал свое требование «разделения земель». Он воспользовался при этом экстрактом из «Русской Правды», который был изложен у него на нескольких листках. Мало-помалу перед слушателями обрисовался образ будущего государства, выяснилась система его политических и административных учреждений. Захваченные этой увлекающей картиной, члены собрания согласились дать клятву, что они будут с жаром содействовать намеченной цели. Тогда они были подведены к последнему, наиболее щекотливому вопросу. Логично, но осторожно Пестель заставил понять свою молодую аудиторию, что необходима смелая и решительная тактика, «что святейших особ августейшего дома не будет», что неизбежна кровавая жертва, которая оправдывается задачами революционной борьбы. Слушатели не спорили, они просили только разъяснений и высказывали свое согласие. Вечер закончился совместным ужином, на котором пили за успехи общества и за здоровье его сочленов.

Собрание у Свистунова имело свое короткое заключение. Накануне отъезда Пестеля на квартире Вадковского состоялось совещание с участием четырех лиц: Пестеля, Матвея Муравьева-Апостола, Вадковского и Свистунова. Пестель объяснил Свистунову подробности организации Южного общества и состав его директории, возвел Вадковского и Свистунова в высшее звание «бояр» и поручил им обоим, совместно с Матвеем Муравьевым-Апостолом, руководить новообразованной ячейкой и умножать число ее членов. По словам Свистунова, и он и Вадковский находились под обаянием ума и красноречия Пестеля и сознательно вступили в республиканскую организацию Южного общества12.

После отъезда Пестеля новообразованная ячейка стала мало-помалу разрастаться и крепнуть. Благодаря энергии Свистунова в нее вступили корнеты Кавалергардского полка Д. А. Арцыбашев, А. С. Горожанский и Н. А. Васильчиков; позднее усилиями Горожанского были приняты кавалергардские офицеры: полковник А. Л. Кологривов, поручик П. П. Свиньин и корнет кн. А. Н. Вяземский. Постепенно влияние кавалергардского кружка распространилось на другие гвардейские части: при помощи Вадковского был присоединен двоюродный брат Захара Чернышева конногвардеец А. А. Плещеев; через посредство Свистунова были приобщены к филиалу офицеры — Финляндского полка поручик А. А. Добринский и Измайловского полка поручик А. С. Гангеблов. Артиллеристом Кривцовым был принял корнет Конногвардейского полка кн. А. А. Суворов. Влияние петербургского отделения Южного общества распространилось и на территорию старой столицы. Летом 1824 г. Барятинский, приехавший в Москву из 2-й армии, принял в тайное общество прапорщика Владимира Толстого, отставного корнета гр. В. А. Бобринского и ротмистра Гусарского полка А. И. Сабурова 2-го. Петербургская и московская ячейки были взаимно осведомлены о персональном составе своих членов и поддерживали непосредственную связь через поручика Анненкова. Позднее, когда Федор Вадковский был переведен в Конно-Егерский полк, он не упускал случая, чтобы привлечь в организацию новых обещающих прозелитов: так были приняты конногвардеец Ф. В. Барыков, драгунский юнкер Скарятин и поручик Кирасирского полка гр. Николай Булгари. Таким образом, петербургская ячейка выпустила целый ряд отдельных отростков, которые охватывали несколько городов: Москву, Пензу, Одессу и Курск. Оторванный от столичной базы, Ф. Вадковский оставался главным вдохновителем и организатором северного филиала: он стремился поддерживать непосредственные связи и с Пестелем, и с разными городами. Отсюда его проект образования специального института связи — группы разъездных агентов тайного общества, поддерживаемых регулярными взносами действительных членов13.

Деятельность петербургского филиала перешла за намеченные организационные рамки. Противопоставляя себя Северной думе, ячейка кавалергардов старалась установить с ней непосредственные сношения использовала ее в политических целях — рассматривала ее одновременно и как свою защитную оболочку, и как свой боевой резерв. Среди либеральных кавалергардов был корнет Александр Михайлович Муравьев, младший брат идеолога и организатора Северного общества. Еще в 1822 г. двадцатилетним юношей он был принят в тайное общество через М. С. Лунина; но это был глухой период деятельности Петербургское управы: Александр Муравьев чувствовал себя слишком молодым, плохо ориентировался в политических вопросах и скоро оторвался от революционной организации. В 1824 г. на него обратил внимание его родственник Матвей Муравьев-Апостол, который «перепринял» его в возродившееся общество. При этом Матвей Муравьев-Апостол поступил очень обдуманно и дипломатично: не сообщая Никите Муравьеву и учитывая его близкую связь с молодым и неопытным братом, Матвей Муравьев-Апостол зачислил кавалергардского корнета не в Южное, а в Северное общество, отвез его к кн. Оболенскому и познакомил с Трубецким и Нарышкиным. Скоро между Александром Муравьевым и его революционными однополчанами установились теснейшие политические связи; окруженный группой республиканцев, А. Муравьев участвовал в их собраниях, вел с ними совместную агитацию, вербовал для них намеченных кандидатов. Фактически он явился посредствующим звеном между Северным обществом и петербургскими последователями Пестеля. С помощью Александра Муравьева в Южное общество были приняты Кологривое, Свиньин и кн. Вяземский, которым сообщили основную задачу конституционного преобразования, но не открыли республиканской цели и террористической тактики. Продолжая тактику Ф. Вадковского, республиканцы решили залучить в свою организацию и ротмистра Захара Чернышева. А. С. Горожанский, один из горячих и энергичных членов филиала, повел атаку на Александра Муравьева и после настойчивых усилий достиг наконец своей цели. Весной 1825 г. на квартире у Горожанского Александр Муравьев принял своего родственника, заранее подготовленного продолжительной агитацией. Захару Чернышеву были сообщены самые необходимые сведения: он узнал, что тайное общество состоит из благомыслящих людей, что его цель — конституционное преобразование государства, что проект конституции уже написан и что со временем ему расскажут более обстоятельные подробности. 3. Чернышев охотно принял сделанное ему предложение. Впоследствии он так объяснял мотивы своего поступка: «Узнав, что вступили в сие общество многие люди, которых познания и дарования природные гораздо более и превосходнее моих, полагая, что они имели в виду улучшение правительства и благосостояние империи, и быв в таком же заблуждении как и они, — по примеру их одна любовь к отечеству побудила меня вступить в их тайное общество». С этого момента 3. Чернышев сблизился с кружком петербургских республиканцев; он нашел здесь своих старых друзей и знакомых — не только товарищей по полку, но и двоюродных братьев Вадковского и Плещеева, и своего старого друга артиллериста С. Кривцова14.

Присматриваясь к составу петербургского филиала, мы наблюдаем, что он социально и политически однороден. Перед нами — представители обеспеченной аристократии, которые располагают широкими связями в дворянском обществе. По позднейшим правительственным справкам, у отца Свистунова было 5 тыс. душ крестьян в различных губерниях, у ротмистра Поливанова и его жены — около 2 тыс. душ крестьян, за Вадковским и его семьей числилось более 1700 душ в Тамбовской и Орловской губерниях, за матерью С. Кривцова — около 700 душ в Волховском уезде; крупное состояние Чернышева уже известно; о богатстве Анненкова сообщают нам мемуаристы; по формулярному списку Сабурова 2-го за его отцом состояло 475 душ в Тамбовской губ. Из двадцати членов организации пятеро (гр. 3. Чернышев, кн. Вяземский, кн. Суворов, Бобринский и Толстой) принадлежали к титулованным фамилиям; Свистунов и Плещеев были сыновьями камергеров; Васильчиков, Кологривов, Сабуров и Кривцов происходили из старого русского дворянства; Депрерадович был сыном генерал-адъютанта, командира гвардейского Кавалерийского корпуса, Вадковский — сыном сенатора и графини Чернышевой15.

Так же однородны были политические взгляды и настроения кружка. Если отбросить разряд испытуемых «братьев» (Чернышева, Кологривова и др.), то мы увидим перед собой воинствующих республиканцев, готовых на самые решительные насильственные меры. Некоторые из них, например Анненков, Сабуров и Свистунов, большие поклонники Жан-Жака Руссо; другие бредят проектами цареубийства и выражают стремление к немедленным действиям. Мысль об истреблении тирана, завещанная дворянскими традициями, возбужденная красноречием Пестеля и освященная примерами античной истории, не раз возрождается в сознании революционных кавалергардов. Впервые она вспыхнула весной 1824 г. под влиянием распространившихся слухов о разгроме Южного общества. У Матвея Муравьева-Апостола, взволнованного сведениями об аресте его любимого брата, сложился план немедленного покушения на императора. Он сообщил свои мысли Пестелю, Вадковскому и Свистунову. Пестель принципиально одобрил его идею, Свистунов и Вадковский живо откликнулись и изъявили готовность активно действовать в этом деле. Слухи оказались неосновательными, и террористический замысел филиала быстро расстроился. Однако идея цареубийства была выдвинута опять по инициативе увлекающегося Вадковского. Он сообщил свои планы небольшому кружку из Матвея Муравьева-Апостола, Свистунова, Депрерадовича и Кривцова, которые долго и оживленно обсуждали их на своих собраниях. Вадковский проектировал воспользоваться большим балом в Белом зале императорского дворца, поразить всех членов царской фамилии и здесь же немедленно провозгласить учреждение республики. Проект не вызвал никаких возражений, посвященные офицеры изъявили согласие на совместные действия. Впоследствии Свистунов не раз возвращался к этому замыслу, находя его вполне целесообразным и вполне осуществимым. Героический акт в ослепительной обстановке, в стенах дворца, на глазах потрясенной и обезоруженной аристократии казался чем-то средним между старым дворцовым переворотом и открытой военной революцией. Моментами идея поголовного истребления царской фамилии перебивалась проектом индивидуального покушения: Вадковский непрерывно твердил о том, что он может и должен совершить террористический акт, встретив императора на Елагином острове и убив его из духового ружья. Таким образом, петербургские «мужи» и «бояре» казались убежденными носителями республиканских и тактических планов Пестеля. Совершенно иное приходится сказать об их социальных воззрениях: идея демократического равноправия и земельного передела не нашла себе активного отклика в рядах революционных кавалергардов; их письма и показания совершенно игнорируют эти основные вопросы пестелевской программы. Политические интересы и молодое воображение вели их по другой, традиционной дороге; подобно основателям аристократического Ордена русских рыцарей гр. М. Ф. Орлову и М. А. Дмитриеву-Мамонову, они подхватили дворянскую идею тираноубийства и освятили ее абстрактными догмами руссоизма и отвлеченным культом республики. Это поднимало их в собственных глазах как носителей последовательного политического радикализма. Конституция Никиты Муравьева казалась им чересчур умеренной, Московскую управу Северного общества они третировали как возрожденную организацию «Зеленой книги», враждебную их собственным революционным взглядам16.

Отмежевываясь от Северного общества в политических целях, члены республиканского филиала опирались и на другую организационную структуру. В противоположность двухъярусной системе Петербургской управы (обычно остававшейся на бумаге), республиканцы установили у себя три категории членов: «братьев», «мужей» и «бояр». Новопринятые члены приобретали первую степень «братьев» и получали общие сведения о революционной организации; они оставались на положении испытуемых учеников, подвергаясь систематической обработке со стороны зрелых сочленов. Со временем они посвящались во вторую степень «мужей» и узнавали подробности о целях революционного общества и о мерах к их достижению. Доказавшие свою преданность и энергию возводились в высшую степень «бояр», которые занимали руководящее положение, знали персональный состав верховного революционного органа и получали исключительное право принимать новых членов. Петербургские республиканцы почти не отступали от этой системы: наличие трех обособленных категорий ярко обнаруживается в их последующих показаниях. С этой организационной точки зрения вполне понятно положение 3. Чернышева в недрах Южного общества декабристов: ничего не зная о существовании двух обособленных обществ, 3. Чернышев считал себя членом петербургской организации; фактически он принадлежал к низшей категории «братьев», которые подготовлялись кавалергардами к посвящению в сознательные республиканцы.

Таким образом, формируя петербургскую ячейку Южного общества, Пестель сознательно применил старый организационный устав первоначального «Союза спасения». И здесь и там он создавал конспиративнобоевую организацию, рассчитанную на активные действия, проникнутую единством воли и подчиненную руководству сверху. В 1817 г. Пестель постарался облечь ее в защитную оболочку масонской ложи, в 1824 г. она устроилась и действовала под прикрытием умеренно-либерального Северного общества. Ненавидя аристократию, Пестель постарался использовать аристократическую среду и в начале, и в конце своей политической деятельности. Но образуя «Союз спасения» и проникая в недра таинственного Капитула Феникса, Пестель руководился скорее интуицией революционного заговорщика, чем ясной программой политического деятеля. За семилетний промежуток окончательно оформилось его политическое и социальное кредо, сложился его конкретный план революционных действий. Силой вещей боевая база революционного восстания оказалась на юге; на севере, в столице нужна была сплоченная группа решительных и преданных заговорщиков для нанесения быстрого террористического удара. Ячейка Кавалергардского полка, наиболее аристократического и близкого к трону, казалась подходящей опорой для подобного акта. Руками аристократии Пестель надеялся физически низвергнуть аристократический строй; он постарался составить подходящую группу будущих исполнителей и вдохнуть в нее силу революционного убеждения и готовность на личное мученичество. Письмо Вадковского, перехваченное Шервудом, и позднейшие воспоминания амнистированного Свистунова ярко отражают искусную агитацию южного якобинца. «Наш путь не должен быть усеян розами, и кто ничем не рискует, тот ничего не имеет» — таков был одушевляющий лозунг, завещанный Пестелем петербургским республиканцам17.

Организационная попытка 1817 г. разбилась о принципиальные разногласия объединившихся заговорщиков. В северном филиале Южного общества не было и намека на подобные разногласия. Тем не менее политическая карта Пестеля была и на этот раз бита. Идея республиканского переворота оказалась в резком противоречии с социальными инстинктами и симпатиями аристократического кружка. Кажущееся согласие и единство распалось при первой попытке решительного наступления. Революционная эмоция излилась в словах и не претворилась в самостоятельное действие. Угрожающие признаки такого исхода проявились задолго до вооруженного восстания. Постепенно, в продолжение 1825 г., стало обнаруживаться растущее охлаждение старейших из членов: ротмистр Поливанов одумался, вышел в отставку и уклонился от всякого участия в обществе; поручик Анненков стал систематически избегать революционных собраний и предпочитал продолжительные командировки за кавалерийским ремонтом; корнет Свистунов начал парализующе действовать на молодежь своим ироническим скептицизмом; Депрерадович, Васильчиков и Арцыбашев держались пассивного образа действия. В петербургском филиале Южного общества происходил невидимый внутренний кризис, который ярко обнаружился позднее, в откровенных показаниях на следствии. По-прежнему горячую энергию проявлял Горожанский: он неустанно агитировал, вербовал кандидатов и возбуждающе действовал на А. М. Муравьева. Но этот незнатный сын коллежского асессора был наименее типичным представителем аристократического кружка; в его приподнятом настроении уже чувствовались признаки будущего психического недуга. Кризис республиканской ячейки был выражением не только индивидуальных идеологических надломов, он отражал собой глубокий общественный сдвиг, который охватывал передовые круги аристократического дворянства. Сельскохозяйственный кризис и обусловленная им реакция бросали вправо недавние либеральные элементы; настроение политической оппозиции утрачивало прежнюю напряженность; постепенно ускользала та почва, которая поддерживала и питала революционную действенность сословного авангарда. Накануне петербургского восстания республиканцы Анненков и Свистунов мало отличались по своему общему настроению от представителей ближайшего общественного круга: и от Михаила Орлова, и от Василия Давыдова и от Никиты Муравьева18.

Единственным человеком, который ни на одну минуту не свертывал своего боевого знамени, был увлекающийся и энергичный Вадковский. Заброшенный в провинциальное захолустье, оторванный от своей социальной базы, предоставленный самому себе, он по-прежнему волновался и горел в огне неустанной деятельности. Осенние месяцы 1825 г. были вершиной его революционной работы. Но доверчивый и неумелый конспиратор уже шел навстречу ожидавшей его гибели: в начале сентября состоялось его свидание с провокатором Шервудом, который увлек его картиной несуществующего тайного общества на территории военных поселений. Перед Вадковским мелькнула волнующая мысль о необычайном усилении революционной организации и о возможной близости грядущего столкновения.

С этим моментом связано последнее свидание Вадковского с его двоюродным братом и другом Захаром Чернышевым. С сентября 1825 г. 3. Чернышев числился в четырехмесячном отпуске и проживал в своем орловском имении Тагино. Почти одновременно сюда приехали А. Г. Муравьева, а через некоторое время ее муж, руководитель Северного общества. Время от времени в Тагино наезжали родственники и знакомые: приехал Ф. Вадковский, а за ним ближайший сосед, московский республиканец прапорщик В. Толстой. В сокровенных дружеских разговорах члены революционного общества делились сомнениями, планами и надеждами. Толстой познакомил Вадковского с московскими событиями и отношениями, сообщил ему о предполагаемом денежном пожертвовании Бобринского и о проекте подпольной революционной типографии. В свою очередь Вадковский рассказал 3. Чернышеву о плане вооруженного восстания и цареубийства, о разногласиях между Северным и Южным обществами, о революционной программе Пестеля и об ожидаемой вспышке в военных поселениях. Открывая 3. Чернышеву эти подробности, Вадковский тем самым повышал его в следующую организационную степень: из «брата» он делал его «мужем»; по-видимому, он поступил так с определенной целью. Вадковскому необходимо было послать отчетное письмо в Южную директорию и познакомить Пестеля с агентом «новооткрытого» общества унтер-офицером И. В. Шервудом. Это ответственное поручение он решил возложить на Николая Булгари, а самого Н. Булгари вызвать из Одессы через посредство 3. Чернышева. Неожиданная болезнь матери помешала 3. Чернышеву исполнить предложенную миссию, но, принимая поручение Вадковского, он неизбежно солидаризировался с революционными проектами Южного общества. Это обстоятельство сыграло отягчающую роль в его последующей судьбе, было причиной его каторжного приговора и источником его многолетних страданий. Имя Захара Чернышева стало немедленно известным провокатору Шервуду: Вадковский на новом свидании откровенно рассказал ему о своих замыслах и попутно назвал ему многих из заговорщиков. За два дня до восстания 14 декабря вел. кн. Николай Павлович получил в Петербурге подробное донесение генерала И. И. Дибича о действиях Шервуда, о рассказах Вадковского, об участии 3. Чернышева и о многом другом, относившемся к революционному заговору. Дибич сообщал, что заговор касается многих лиц в Петербурге и «наиболее в Кавалергардском полку». Вел. кн. Николай Павлович немедленно отвечал ему о принятых мерах и об ожидаемых событиях, В этом «высочайшем» ответе были следующие короткие строки: «Выслать навстречу Булгари и Чернышеву фельдъегерей для взятия их под арест за городом и сюда доставить в крепость». Таким образом, 3. Чернышев был обречен — обречен раньше, чем проявилась его активная деятельность, прежде, чем разразилось вооруженное восстание19.

В это время кружок петербургских республиканцев, с которым связал свое имя 3. Чернышев, переживал мучительные дни колебаний и нерешимости. Известие о смерти Александра I поставило перед кружком вопрос о немедленном выступлении, который вытекал из всей предшествующей программы, из всех предположений, завещанных Пестелем. Руководители филиала Горожанский и Свистунов через посредство А. М. Муравьева поспешили выяснить позицию Северного общества. К. Ф. Рылеев и кн. Е. П. Оболенский отвечали: «если будут присягать цесаревичу, то присягнуть, в противном случае сопротивляться». Присяга вел. кн. Константину Павловичу прошла без всякой оппозиции. Тем не менее в недрах Северной думы родился первый проект вооруженного восстания: поднять полки под предлогом мнимого завещания Александра I о сокращении солдатской службы; вывести возмутившиеся войска на Сенатскую площадь и принудить правительство подписать конституцию. А. Муравьев сообщил предложение Северной думы главным представителям Южного общества. Горожанский присоединился к проекту, Свистунов ответил на него ироническим смехом. Через несколько дней Северное общество сообщило новый переработанный проект: вызвать восстание в случае отречения Константина; опереться на верность присяге, выйти на Сенатскую площадь, заставить дать конституцию. На этот раз к проекту присоединились Горожанский и Анненков; Свистунов по-прежнему отнесся к нему скептически-отрицательно. События нарастали. Северная дума выдвинула диктатора, выработала план предстоящего выступления, постаралась связаться с полками Гвардейского корпуса, попыталась послать извещение в Южное общество. Оболенский предложил выполнить эту посредническую миссию Свистунову, но тот решительно отказался от предложенного ему поручения. Скептическое настроение Свистунова стало передаваться и остальным офицерам. 12 декабря состоялось совещание у Горожанского, наиболее энергичного из членов рассыпавшегося кружка. Решили установить непосредственную связь с Северной думой, Анненков и Арцыбашев поехали к Оболенскому и узнали о намеченном плане переворота. Оболенский в присутствии Рылеева призывал кавалергардов к активным революционным действиям, предлагал им воздействовать на солдат, заклинал их «умереть вместе». Но члены республиканского филиала отвечали уклончиво и нерешительно, ссылались на неопределенное настроение полка, высказывали сомнение в своих силах. Не обнаруживая революционной инициативы, они ограничились летучими совещаниями и частными разговорами. Напрасно активное ядро уговаривало Свистунова остаться и принять непосредственное участие в надвигающихся событиях: Свистунов предпочел под предлогом служебной командировки уехать из Петербурга накануне назначенного восстания. Единственное, на что он согласился, — это, заехав в Москву, передать письменный вызов Михаилу Орлову и сообщить устное поручение Семенову. Васильчиков последовал примеру Свистунова. Депрерадович не выразил согласия на выступление; Кологривов, Свиньин и 3. Чернышев находились за чертой Петербурга; Гангеблов стоял в загородном батальоне. Таким образом, северные последователи Пестеля оказались менее активными и решительными, чем руководители Северного общества: в кружке республиканских офицеров не оказалось ни революционной воли, ни авторитетного руководителя. При таких неблагоприятных условиях наступило утро 14 декабря20.

Момент принесения присяги в казармах кавалергардов открывал несомненные возможности для революционного выступления: приказ дивизионного командира «присягать, не рассуждая» вызвал открытое волнение выстроившегося полка. Члены тайного общества и здесь не проявили революционного почина. Покорно и молча они уступили инициативу полковому командиру Апраксину и вместе с успокоенными солдатами принесли торжественную присягу самодержавному императору. Возмущение Московского и Гренадерского полков на минуту вывело заговорщиков из состояния политической апатии. Арцыбашев и Анненков бросились к Горожанскому, Горожанский бросился агитировать cолдат, поехал в Измайловские казармы, в одиночку вышел на Сенатскую площадь. Но эта мгновенная и запоздалая вспышка не изменила создавшегося положения. Колеблясь и не решаясь, бывшие республиканцы пассивно отдались потоку событий: подчинились приказу Николая I, сели на коней, выехали на Адмиралтейскую площадь и составили боевой резерв в защиту самодержавного императора. В ответственный исторический момент они изменили своему революционному знамени и подчинили свою волю воле нового самодержца. Эта измена пестелевским идеям не избавила их от ареста, крепости и суда. Но она с наглядностью показала внутреннюю противоречивость их позиции, несоответствие их социального положения их отвлеченному революционизму. Перед лицом начавшегося восстания они не почувствовали в себе настоящего действенного стремления революционно опрокинуть самодержавно-дворянскую империю21.

IV

Чернышевы узнали о петербургских событиях через орловского губернатора, который лично приехал в Тагино и сообщил полученную новость семье влиятельного вельможи. Через несколько дней, 20 декабря Никита Муравьев был вызван к московскому генерал-губернатору; стали известны подробности о восстании и об убийстве М. А. Милорадовича; наконец, приехал фельдъегерь за графом Захаром Чернышевым. Оставшееся семейство было охвачено волнением и неизвестностью. Особенно страдала старая графиня Чернышева, еще недавно разбитая нервным параличом. А. Г. Муравьева поспешила в Петербург и там, в обстановке всеобщей тревоги и разнообразных слухов, узнала истинные причины разразившегося несчастья: ей доставили покаянное письмо ее мужа, который называл себя одним из руководителей раскрытого общества и главным виновником горя, в которое ввергнуто столько отчаявшихся семейств.

Постепенно выяснилась прикосновенность Захара к политическому заговору; стало известно об арестах Александра Муравьева, Федора Вадковского, Владимира Толстого и целого ряда других - родственников, друзей и знакомых. Над семьей Чернышевых нависла мрачная туча. Отчаяние и тоска сквозили в письмах Александрины, которые она адресовала матери и сестре. Тяжелый личный удар, мучительная тревога за мужа и брата, забота об арестованном зяте, опасение за здоровье матери — все соединилось, чтобы обрушиться на молодую женщину, одинокую и беспомощную перед лицом этого «всеобщего бедствия». А. Г. Муравьева сумела найти в себе глубокие внутренние силы, чтобы побороть состояние безнадежности, внести бодрящее чувство в узников каземата и дать высокую нравственную оценку их политическому выступлению?22.

27 декабря Захар Чернышев был доставлен в Петербург и привезен во дворец на личный допрос к императору. Вначале Николай I мягко отнесся к офицерам Кавалергардского полка, не принимавшим участия в возмущении на Сенатской площади. Очевидно, услуги, оказанные полком 14 декабря, располагали самодержавного следователя к снисходительной оценке «молодых увлечений». Анненков, Арцыбашев и Александр Муравьев после первого допроса отделались четырехмесячным заключением в провинциальных крепостях. Так же милостиво обошлись с 3. Чернышевым; по свидетельству отца, император «простил» заблудшего офицера, не обнаружив в его поступках никакой серьезной государственной вины. Коменданту Петропавловской крепости было приказано «присылаемого графа Чернышева посадить на гауптвахту, содержа хорошо». Генерал Сукин точно выполнил высочайшее повеление и поместил арестанта на офицерской квартире в отделении Петровской куртины, «под флагом». Для заключенных потянулись томительные дни одиночного заключения, прерываемого вызовами в Следственный комитет, письменными допросами и для очень немногих — получением писем и редкими свиданиями с родственниками. Захар Чернышев оказался одним из таких немногих привилегированных лиц: А. Г. Муравьева обменивалась с ним короткими письмами и время от времени получала разрешение видеть его в помещении крепости23.

Но с 3. Чернышевым случилось то же самое, что и с целым рядом других подсудимых: по мере хода официального следствия выяснялось его участие в обществе и его близость к революционному кружку, замышлявшему республику, восстание и цареубийство. Первые ответы 3. Чернышева носили общий и уклончивый характер. Но, получив конкретные вопросы Следственного комитета, 3. Чернышев дал обстоятельные и откровенные показания. Правда, он дал их в сухом и спокойном тоне, сохраняя чувство собственного достоинства, не отрекаясь от либерализма и избегая всякого намека на раскаяние. Но он ничего не скрыл от своих следователей: припомнил немногие эпизоды своей кратковременной «деятельности», сцену принятия его в члены, беседы с Вадковским, разговоры о тайном обществе и сведения об его личном составе. Он постарался вспомнить все имена и объяснить внутренние мотивы своего вступления в организацию. Меньше всего он пощадил самого себя: не вызываемый Следственным комитетом, без всякого оговора со стороны Вадковского, он сообщил о том, что знал республиканскую цель Южного общества, его подготовку к вооруженному восстанию и план истребления императорской фамилии. Вадковскому оставалось только подтвердить содержание этой интимной беседы, происходившей когда-то с глазу на глаз. К излишней откровенности присоединилось и независимое поведение на следствии. По словам современников, генерал А. И. Чернышев, желавший «породниться» с семьей сиятельного вельможи, встретил молодого графа благодушно-фамильярным вопросом: «Comment, cousin, vous etes coupable aussi?» («Как, кузен, и вы состоите в числе виновных?») 3. Чернышев, преисполненный чувства аристократического достоинства, обрезал своего однофамильца короткой фразой: «Coupable, peut-etre, mais cousin jamais» («Может быть я виновен, но я никогда не был вашим кузеном!»). Рассказывали, что эта резкость по адресу всесильного «выскочки» немало напортила 3. Чернышеву. А. Г. Муравьева постоянно плакалась в своей переписке, что Захар ведет себя «неумно» и «заносчиво», что он сам себя губит своим поведением. По-видимому, в основе сжатых, но откровенных показаний 3. Чернышева лежало такое же чувство своеобразной «чести», не допускавшее с точки зрения подсудимого никакой тактики запирательства и обмана. Эта невыгодная позиция действительно погубила Захара Чернышева. Николай I был особенно милостив к раскаявшимся декабристам, униженно молившим его о высочайшей пощаде, и, наоборот, он был особенно строг к заговорщикам, которые позволяли себе проявлять независимость и «заносчивость». Показания 3. Чернышева давали формальное основание для самого сурового приговора: он знал об умысле бунта и цареубийства и не донес об этом умысле до сведения правительства. В противоположность многим членам республиканского филиала, которые отделались обыкновенным дисциплинарным взысканием, 3. Чернышев был подвергнут суду и должен был вынести на себе тяжелые последствия обвинительного приговора24.

Письма А. Г. Муравьевой рисуют ее душевное состояние и положение ее семьи в эти тяжелые месяцы официального следствия. Между Никитой Муравьевым, заключенным в Петропавловской крепости, и его женой установились конспиративные сношения с помощью тюремной стражи. Посредством тайных записок Н. Муравьев указывал, какие рукописи и литературу необходимо спрятать от постороннего глаза, выписывал в крепость различные книги и вещи, рассказывал о своих сношениях с заключенными, передавал подробности о своей тюремной жизни. Помимо общения с мужем и братом, А. Г. Муравьева поддерживала непрерывные сношения с верхами столичного общества, быстро узнавала о содержании и тоне сделанных показаний, выясняла настроение в правительственных сферах, добивалась личных свиданий, подробно информировала свою семью. Сожаления окружающих только усиливали ее внутренние страдания. «Тоска, болезнь, настоящее, будущее и хуже всего воспоминания о счастливом прошлом убивают меня», — писала она сестре. Моментами она чувствовала, что силы ее оставляют, что ее охватывает ненависть к жизни и ей осталось единственное желание — смерти. Она испытывала отвращение к Петербургу, его людям, улицам и домам, которые казались ей враждебными и угрожающими. Но это состояние превозмогалось приливом активности, чувством гордости, которое было завоевано несчастьем и любовью к мужу, которая вдохновляла на жертву. Далекая от политики, А. Г. Муравьева поняла бескорыстие революционного подвига и возвела на героический пьедестал заточенного и обвиняемого мужа. На его мольбы о прощении она отвечала выражением глубокой любви и стремлением разделить с ним все лишения и невзгоды будущей жизни. Она сумела отличить предательство и измену некоторых опрошенных подсудимых и, несмотря на перлюстрацию писем, не могла сдержать своего отношения к происходящим событиям. «В течение месяца со всех концов России свозят в тюрьму дворянство; я хотела бы знать, откуда правительство немедленно получит взамен него новое...» — писала она своей матери. Ее охватывало впечатление, будто она находится в неприятельском городе: «Половине гвардии приказано быть все время под ружьем, пистолеты заряжены; чего боятся, чего еще ожидают?..» Начало нового царствования представляется ей зловещим: половина России утопает в слезах... Правда, эти нотки оппозиционности не мешают А. Г. Муравьевой проявлять монархическую лояльность и обращаться к высочайшим особам с просьбами и мольбами. Главная из этих просьб — разрешить ей следовать за своим мужем, куда бы ни занесла его немилостивая судьба. Задолго до официального приговора А. Г. Муравьева отбрасывает от себя всякие иллюзии, произносит страшное слово «Сибирь» и заранее хлопочет о разрешении на поездку. Она не обманывает себя и других: происхождение, богатство, положение в обществе имеют большое значение и для мужа, и для нее; разлука с семьей и с детьми будет для нее большим испытанием; но ее ничто не пугает, она готова порвать со всем миром — она во власти единственной мысли о неразлучной жизни с Никитой. Семейство Чернышевых вполне разделяло мысли и чувства А. Г. Муравьевой. Сила разразившегося удара не убила в них дружеского отношения к Никите Муравьеву и способность понять чужое страдание. Отец и мать постарались ободрить отчаявшегося зятя и, в противоположность Раевским, не стали удерживать свою дочь от задуманной поездки. Молодые графини Чернышевы, увлеченные культом героических личностей, видели в Н. Муравьеве и в своем брате Захаре смелых борцов, страдающих от самодержавного деспотизма. Струя активного искреннего сочувствия достигала до крепостного каземата, скрашивала узникам томительное одиночество и убивала их ощущение трагического бессилия.

К будущему Захара А. Г. Муравьева относилась спокойно: сначала ей казалось, что он вне всякой опасности, что его мимолетное участие в обществе не вызовет сурового наказания. Двойной приговор на каторгу — мужу и брату — был для нее новым оглушающим ударом. Сила испытанного потрясения ярко отразилась в ее последнем прошении к царю. Чувствуя себя обреченной на смерть, которую она добровольно, разделяет со своим мужем, накануне прощания с родиной и детьми она умоляет о снисхождении к ее брату, так мало замешанному в дело революционного общества. Он — единственная опора для больного отца,, для умирающей матери и для пяти сестер, «едва покинувших младенческий возраст, но уже увядших от слез и печали». Она просит оставить матери хоть маленький луч надежды, который ослабил бы печальную горечь их последнего жизненного свидания...25.

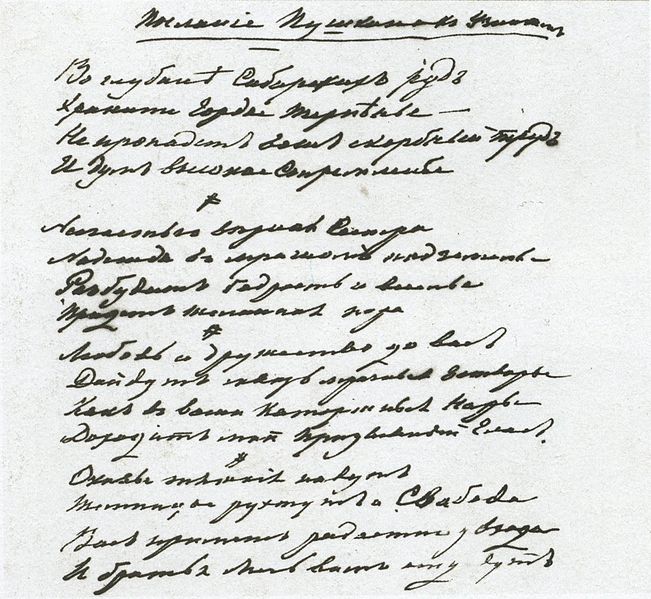

Но Захар Чернышев не был прощен императором. Вместе с братьями Муравьевыми, Свистуновым, Ф. Вадковским и Анненковым он был приговорен к лишению чинов и дворянства и к ссылке на каторжные работы. По силе своей вины он был зачислен в VII разряд государственных преступников и получил 4-летнюю каторгу. Родные и друзья были уверены, что этот суровый судебный приговор был результатом корыстной интриги генерала А. И. Чернышева. В начале февраля 1827 г. Захар Чернышев имел прощальное свидание со своим отцом и, закованный в кандалы, был отправлен в Сибирь в сопровождении фельдъегеря. К этому моменту его сестра А. Г. Муравьева уже успела выехать из Москвы, направляя свой путь в далекое читинское захолустье; в Петербурге, в Иркутске, в Чите — всюду она должна была подписывать тяжелые и унизительные условия, которые ограничивали ее личные права. В Иркутске она нагнала М. Н. Волконскую, в Читу приехала первая из всех женщин; вместе с письмами от родных она привезла с собой заключенным поэтическое приветствие А. С. Пушкина, который вдохновенными строками ободрял сосланных декабристов26.

Осуждение сына не лишило отца прежних придворных милостей: Николай I не хотел окончательно ссориться со своим дворянством и постарался публично засвидетельствовать это нежелание перед всем светом. В январе 1826 г. старик Чернышев удостоился милостивого рескрипта, в 1828 г. император принял его сторону во время скандального процесса о майорате, в 1829 г. ему отдавалось «высочайшее» предпочтение в придворных котильонах. Но эти внешние признаки царского расположения не могли уничтожить глубокой трещины, которая расколола большую и дружную семью Чернышевых. От дочери приходили сибирские письма, которые в мрачных красках рисовали «проклятую страну», говорили о разлученности с мужем, передавали мучительную тоску о покинутых детях. Осужденный сын был заперт в сибирском остроге, а через год был сослан на глухие берега Лены. В Москве умирали графиня Чернышева и ее мать, в Петербурге быстро оборвалась жизнь маленького внука, сына уехавшей Александрины. Старик Чернышев, изнуренный несчастьями и болезнью, чувствовал приближение конца; охваченный приливом мистических настроений, он окружил себя масонскими символами, ежедневно ложился в гроб и навсегда отрекся от своей прежней веселости; его сознание оковало тяжелое и холодное безразличие; только мысли о детях бросали согревающий луч на его последние обрывавшиеся дни27.

Казалось, пребывание в Чите не было особенно тягостным для Захара Чернышева. Его окружала дружеская товарищеская среда, еще молодая и полная жизненных сил; внутренняя энергия переливала через край в бревенчатых стенах Читинского острога: усиленные занятия, чтение присылаемых журналов, поэтические опыты, политические беседы скрашивали тюремную жизнь и не давали заглохнуть умственным интересам. «Каторжные работы» сводились к пустой формальности, отношение коменданта Лепарского было осторожное и тактичное. Для 3. Чернышева были особенно дороги постоянное общение с Муравьевыми и близость Александрины, которая поселилась тут же, недалеко от острога. Но тюремная жизнь таила в себе постоянные опасности, закованные в кандалы «государственные преступники» всегда рисковали оказаться в трагическом положении. Однажды А. Г. Муравьева подверглась оскорблению со стороны пьяного дежурного офицера; заключенные, в том числе Захар Чернышев, бросились на помощь преследуемой женщине и схватили взбешенного офицера: тот скомандовал часовым, чтобы они примкнули штыки и двинулись к нему на помощь. Еще одно мгновение и в помещении Читинского каземата могло бы разразиться «подавление бунта». Только энергичными усилиями заключенных удалось удержать караульных и предотвратить грозившую катастрофу. Сознание своей несвободы, впечатления крепости и суда, ощущение цепей и каторжного каземата произвели сильное впечатление на 3. Чернышева: среди осужденных он особенно выдавался своей внешней худобой и своим подавленным настроением28.

В марте 1828 г. по манифесту 3. Чернышев был отправлен на поселение вместе с другими «преступниками» VII разряда. После тяжелого прощания с сестрой и Н. Муравьевым он двинулся в путь вместе со своим другом С. Кривцовым. В отличие от других осужденных его поставили в более сносные условия: он поселился в Якутске, где встретил старого товарища Александра Бестужева. Их жизнь текла печально и однообразно — в чтении книг, в воспоминаниях о прошлом и в робких мечтах о будущем. А. Бестужев иронически сообщал, что их дни «состоят из глотков чая, клубов табачного дыма, вздохов и зевоты». Это тягучее существование было прервано новым событием: в 1828 г. разразилась русско-турецкая война, влиятельные родственники оказали давление на правительство и оба декабриста получили разрешение принять непосредственное участие в кавказской кампании. 3. Чернышев был отправлен в Тифлис в сопровождении фельдъегеря и 3 апреля 1829 г. возобновил свою военную службу. Его зачислили рядовым в Нижегородский драгунский полк, которым командовал Н. Н. Раевский, человек близкий к А. С. Пушкину и многим из декабристов. 3. Чернышев сражался с горцами, проявлял исключительную храбрость, бросался в атаку во главе, своего дивизиона и был ранен в грудь пулей навылет. Он обращал на себя внимание своим спартанским образом жизни и нежеланием выделяться из общей солдатской массы. По окончании войны Н. Н. Раевский ходатайствовал об его производстве в офицеры, но эта просьба не получила удовлетворения в Петербурге. Сам Н. Н. Раевский на основании доноса заезжего адъютанта был обвинен в непростительном послаблении «государственным преступникам», которое колебало устои воинской дисциплины. И. Ф. Паскевич доносил Николаю I, что короткое обращение Н. Н. Раевского с 3. Г. Чернышевым «есть признак, что дух сообщества существует, который по слабости своей не действует, но с помощью связей между собою живет». Сам Н. Н. Раевский отделался домашним арестом, но прощения отличившимся декабристам не последовало, и 3. Чернышеву пришлось удвоить свою прежнюю осторожность. За бывшими членами тайного общества неотступно следили подосланный агенты. 3. Чернышев избегал встречаться с бывшими товарищами по политическому процессу. По окончании кампании, живя под Тифлисом на крепостных работах, он увиделся с другим из сосланных декабристов — поручиком Гангебловым. Изредка они беседовали друг с другом, устраивая тайные встречи в стороне от лагеря, в заброшенных садах бежавшего населения. Видавшие 3. Чернышева в этот кавказский период его жизни отмечали его религиозную покорность — обратную сторону той внутренней резиньяции, которую воспитали в нем душевные переживания его тюремных и солдатских лет29.

Наконец, в 1833 г. 3. Чернышев был произведен в офицеры, получил право на отпуск, посетил своих родных и в 1834 г. в Яропольце обвенчался со своей свойственницей, дочерью сенатора Е. А. Тепловой. Через несколько лет благодаря энергии родственников он был уволен в отставку в чине армейского подпоручика. Ему разрешили поселиться в имении Ярополец, которое оставалось в юридическом владении его старшей сестры. К этому моменту многое изменилось в семействе Чернышевых: представителей старшего поколения уже не было в живых; выросшие сестры обзавелись собственными семьями; имение умершего графа подверглось полюбовному наследственному разделу. По общему соглашению Захару Чернышеву, потерявшему право на майорат, было подарено орловское имение Тагино. Правительство разрешило бывшему декабристу поступить на гражданскую службу, и он числился сначала в орловском дворянском собрании, затем в канцелярии московского губернатора. Сохранились только отрывочные сведения об этой полосе его жизни. Его душеный облик окончательно сформировался: в глазах окружающих он представлялся приветливым и любезным, но его интимные письма поражали близких людей своей безысходной и глубокой грустью.

Передовое московское общество видело в 3. Чернышеве представителя смелого поколения либеральных политических деятелей. Поэтесса гр. Е. П. Ростопчина поднесла ему свое юношеское стихотворение «Послание к страдальцам». В лице уцелевшего декабриста она приветствовала «изгнанников за правду и закон», которые завоевали себе славу политическим мученичеством:

Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести

И рабства иго снять с России молодой,

Но вы страдаете для родины и чести,

И мы признания вам платим долг святой.

…………………………………………………………………..

Быть может... вам и нам ударит час блаженный

Паденья варварства, деспотства и царей,

И нам торжествовать придется мир священный

Спасенья Россиян и мщенья за друзей!..

Севастопольская кампания положила начало новому правительственному курсу. Под влиянием усилившегося политического оживления была дана всеобщая амнистия декабристам. 3. Г. Чернышеву были возвращены дворянство и графский титул. Не нуждаясь в денежных средствах, он предпочел покинуть Россию и провести последние годы своей жизни в Италии. В мае 1862 г. на римском кладбище Monte Testaccio опустили в землю тело умершего Захара Григорьевича Чернышева. Он сошел со сцены в либеральную эпоху, которая прославляла политические стремления декабристов, ушел, не только вернув себе прежнее положение и богатство, но и присоединив к ним новое преимущество почетного общественного признания30.

Гораздо трагичнее была смерть его сестры А. Г. Муравьевой. Ее погубили сибирский климат и постоянные душевные волнения, связанные с жизнью тюрьмы, с судьбой мужа, со смертью близких людей, с мыслью о покинутых детях. Подточенный организм был бессилен против начавшегося недуга; 22 ноября 1832 г. А. Г. Муравьева умерла на руках мужа и нескольких друзей, которые в трогательных красках описали ее последние жизненные часы. Она оставила после себя маленькую дочь, которая сделалась предметом заботливой опеки со стороны сестер Чернышевых; в течение многих лет они не переставали переписываться с Никитой Муравьевым и принимать живое участие в его последующей судьбе. Воспоминание о 14 декабря и его политических жертвах навсегда сохранилось в ближайших ответвлениях семейства Чернышевых31.

V

Прошло несколько десятилетий. Во время своих сибирских странствий В. Г. Короленко попал на угрюмые берега Лены, в глухой и сумеречный Нюйский станок. Он остановился в убогой избушке, которую занимали старик и двое детей, мальчик и девочка. Стояла поздняя осень; замкнутое ущелье озарялось последними лучами сибирского солнца, которое на долгую зиму скрывалось за линией горных хребтов. Старик рассказывал, что его внуки – «исконного рода», потомки генерала Захара Григорьевича Чернышева, сосланного в Сибирь после восшествия на престол Николая I. «Помню: детей все грамоте наставлял и книги читал. Большой был книгочей. Умирая, со слезами приказывал: главное дело за грамоту держитеся крепче». Вернувшись в Россию, Короленко не раз вспоминал об этой случайной встрече на сибирской окраине. Последний луч уходившего солнца ассоциировался в его представлении с мгновенным лучом вооруженного восстания, с последним потомком угасавшего рода и с волжскими песнями о добром молодце Захаре Чернышеве, заключенном в темницу и скликающем удалую бурлацкую вольницу. Воспоминания и образы прошлого наводили писателя на невольные выводы: «Этот ссыльный Чернышев жил, к чему-то стремился, за что-то жертвовал жизнью, за что-то попал в далекую Сибирь и в то время, как другие его товарищи, более блестящие и более счастливые, выбились опять на вершины жизни, где сияет день и светит солнце, скромный Чернышев угас на берегах далекой и угрюмой реки, слившись навсегда за себя и за своих потомков с безличной темной массой, называемой народом»32.

Теперь, разбираясь в рукописных и печатных материалах, мы лишний раз видим, насколько историческая легенда прекраснее реальной исторической действительности. Действительный декабрист Захар Григорьевич Чернышев не угасал безвестно и одиноко на угрюмых берегах Лены, не вдохновлялся народническими стремлениями и менее всего был способен возглавлять рабочее и крестьянское восстание. Выходец из дворянской аристократии, он до конца своих дней остался верен привычкам и интересам своего класса. Но его прикосновенность к общественному движению не была загадочной исторической случайностью. Он был одним из многих, захваченных в водоворот революционной борьбы; его неяркая политическая фигура сливается с определенной группой землевладельческого дворянства, которая постепенно перерождалась в буржуазию и проникалась революционно-буржуазной идеологией. В этом передовом авангарде правящего сословия были различные классовые группировки и разнообразные политические оттенки. Кружок петербургских кавалергардов, к которому принадлежал Захар Чернышев, занимал крайнюю правую декабристского фронта. Правда, эта небольшая группа выступала как единое целое под знаменем Южного общества и клялась республиканскими заветами П. И. Пестеля. Но мы не должны обманываться внешними узорами их политической идеологии. Наиболее активные из их среды были такими же поклонниками Руссо, какими были многие представители образованного дворянства на рубеже XIX столетия; их отвлеченный республиканизм, подогретый возбуждающей агитацией Пестеля, остался словесной декларацией, не претворившейся в действие; их социальные привычки и интересы связывали их с классом крупнейших земельных собственников, занимавших вершину общественной пирамиды; социальные планы Пестеля не увлекали их на борьбу, революционизирующим стимулом их недолгой политической деятельности была идея тираноубийства, вполне совместимая с положением по традициями русской аристократии. За активным ядром республиканского кружка стояли политически неоформившиеся члены, которыми руководили не столько продуманные взгляды, сколько изменчивые и неопределенные настроения; да и сами представители активного политического ядра переживали внутренний кризис, который уводил их далеко от радикальных принципов Пестеля. 14 декабря было проверкой республиканских убеждений и революционной готовности кавалергардского кружка; история этого дня воочию показала, что за резкой фразеологией и субъективными вспышками таились иные социальные влечения и политические наклонности. Участники кружка объясняли свое непоследовательное поведение различными мотивами, но за этим разнообразием личных переживаний скрывалась единая могущественная сила: инстинктивная привязанность к существующему сословно-землевладельческому государству. Либерально настроенная аристократия не пошла и не могла пойти на вооруженное восстание, которое опрокидывало самодержавнодворянскую империю не в туманной и заоблачной дали, а в реальной и близкой действительности. Эта группа правящего сословия была способнее на дворцовый переворот и тактику цареубийства, чем на открытую и радикальную революцию. Однако победившее самодержавие, поддержанное массивом землевладельческого класса, не простило правому флангу декабристов его словесной угрозы по адресу монархии и династии. Драматические перипетии, пережитые семейством Чернышевых, — яркая иллюстрация этого исторического вывода.